歴史が動いた2025年11月19日

私たちは長い間、宇宙に対して「孤独ではないか」という問いを投げかけてきました。しかし、2025年11月19日(水)、その問いに対する答えの輪郭が、かつてない解像度で私たちの目の前に提示されました。

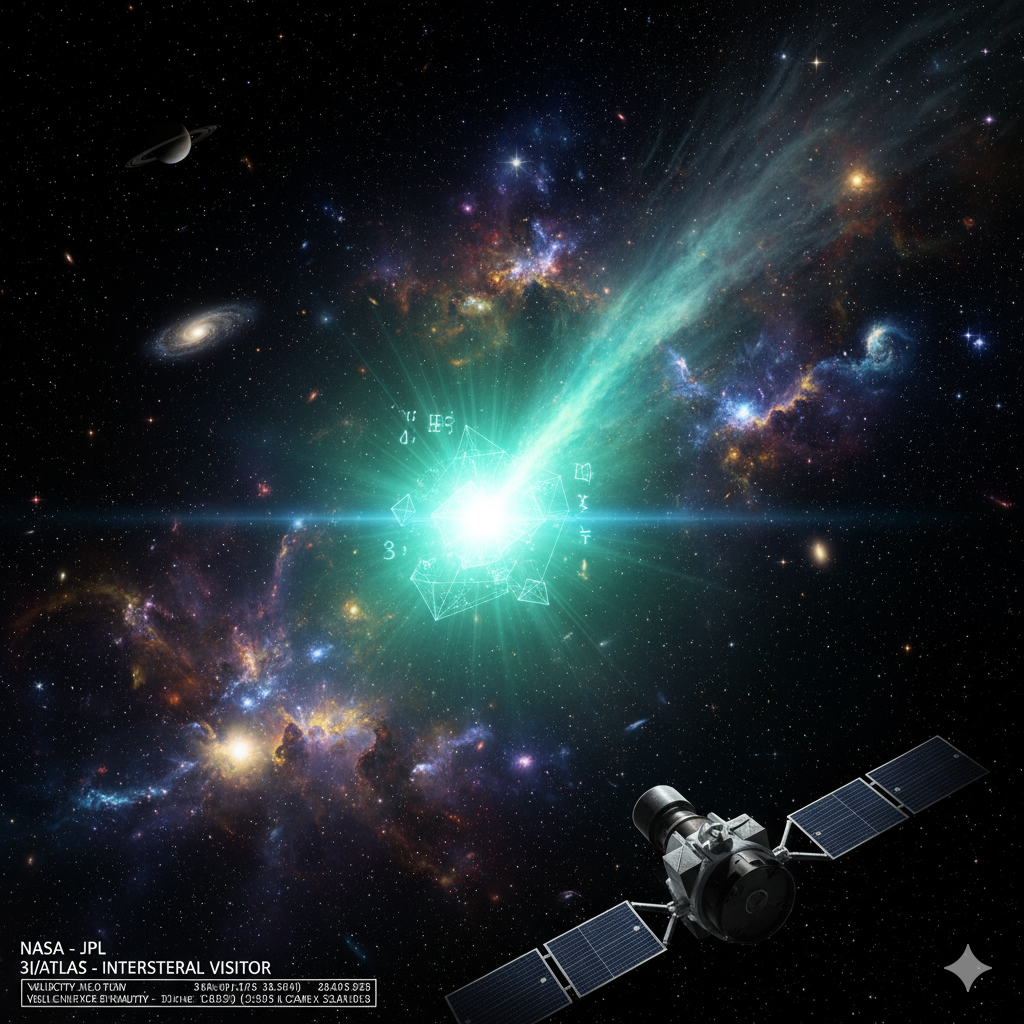

米東部時間15:00(日本時間翌朝未明)、NASA(アメリカ航空宇宙局)が行った緊急ライブ配信。「宇宙から捉えた3I/ATLASの画像共有(Imagery of Interstellar Comet 3I/ATLAS)」と題されたこのイベントは、単なる科学発表の枠を超え、人類が「外の世界」と接続した瞬間として歴史に刻まれることになりました。

オウムアムア(1I/’Oumuamua)、ボリソフ(2I/Borisov)に続く、観測史上3番目の恒星間天体「3I/ATLAS」。

太陽系外という未知の領域から飛来したこの訪問者は、私たちの予測を遥かに上回る「輝き」と「形状」を隠し持っていました。本記事では、NASAのライブ配信で明かされた衝撃の事実、欧州宇宙機関(ESA)による精密軌道解析、そして2026年春まで続く観測の楽しみ方について、余すところなく徹底解説します。

Episode 1:NASAライブ配信が映し出した「異形」の美しさ

世界が息を呑んだカウントダウン

配信プラットフォームとなった「NASA+」およびYouTube公式チャンネルには、開始1時間前から世界中の天文ファン、科学者、そして「地球外生命体」の可能性を信じる数百万人の視聴者が集結していました。チャット欄は英語、日本語、スペイン語など多言語が入り乱れ、異様な熱気に包まれていました。

画面が切り替わり、NASAジェット推進研究所(JPL)のプロジェクトマネージャーが登壇したとき、その表情には明らかに興奮と、ある種の安堵が混じっていました。「我々がこれからお見せするものは、教科書の記述を書き換えることになるでしょう」――その言葉とともに、スクリーンに投影されたのが、あの画像です。

「岩塊」の常識を覆す高解像度イメージ

公開された画像は、これまでの地上望遠鏡による「ぼんやりとした光点」とは一線を画すものでした。宇宙望遠鏡と、接近観測によって得られたデータから合成されたその姿は、極めて複雑な構造をしていました。

従来の彗星のような「汚れた雪玉」ではありません。3I/ATLASの表面は、金属質を含んでいるかのような鋭い光沢を放ち、一部には幾何学的とも取れる規則的な隆起が確認されました。もちろん、これは自然形成された鉱物の結晶構造である可能性が高いですが、そのあまりにも整った形状が、SNS上で瞬く間に「エイリアン・クラフト(異星人の乗り物)ではないか?」という噂(Viral)を加速させたのも無理はありません。

特に注目すべきは、天体の中心部から噴き出す「ジェット」の非対称性です。太陽熱による昇華という単純なメカニズムでは説明がつかないほど、特定の方向へ強く、そしてパルス状にガスや塵が放出されている様子が捉えられました。これが、3I/ATLASが「生きた天体」と形容される所以です。

「異星からの手紙」を読む

ライブ配信後半では、分光分析の結果も共有されました。そこには、太陽系内の天体とは明らかに異なる同位体比率が含まれていました。これは、3I/ATLASが形成された「母なる星系」が、私たちの太陽系とは全く異なる化学的環境を持っていたことを示唆しています。

NASAの科学者はこう語りました。

「これは単なる岩石ではありません。数十億年の旅を経て私たちの玄関先に届いた、銀河の彼方からのボトルメールなのです。今、私たちはその手紙の封を開けたところです」

Episode 2:ESAの執念が可能にした「誤差10倍縮小」の奇跡

NASAだけではない、欧州の底力

3I/ATLASの解明において、NASAと同様、あるいはそれ以上に重要な役割を果たしたのが欧州宇宙機関(ESA)です。NASAが「見ること(Imaging)」に注力した一方で、ESAは「知ること(Tracking)」に全力を注ぎました。

星間天体は猛烈なスピードで移動しており、さらに重力以外の力(アウトガスによる加速など)が働くため、軌道の予測が極めて困難です。「どこにいるか分からない」天体を高解像度で撮影することは不可能です。今回、NASAが鮮明な画像を撮影できた背景には、ESAによる驚異的な軌道決定精度の向上がありました。

ExoMars Trace Gas Orbiter(TGO)の活用

ESAは、現在火星を周回している探査機「ExoMars Trace Gas Orbiter(TGO)」の観測機器を、本来の目的である火星大気観測から一時的に外し、通過中の3I/ATLASへ向けました。

地球からの観測と、火星軌道からの観測。この「異なる2地点」からのデータを組み合わせることで、三角測量の精度が劇的に向上しました。公式発表によれば、これにより3I/ATLASの予測軌道における「不確かさ(空間誤差)」が、従来の10分の1にまで縮小されたのです。

将来の「迎撃ミッション」への布石

この技術的進歩は、単にきれいな写真を撮るためだけのものではありません。

軌道精度が向上したことで、HUD(ヘッドアップディスプレイ)のようなARアプリでの正確な位置表示が可能になっただけでなく、将来的には「星間天体サンプルリターン」や、万が一の衝突コースにある天体への「防衛ミッション(Planetary Defense)」の設計において、極めて現実的なデータを提供することになります。

ESAの担当者は、「我々は、太陽系を通り過ぎる弾丸を、ミリ単位の精度で追跡する術を手に入れた」と誇らしげに語りました。これは、人類が「受動的な観測者」から「能動的な探査者」へと進化するための大きなマイルストーンと言えるでしょう。

Episode 3:予測を裏切る「輝き」―Sky & Telescopeが報じた謎

「想定より明るい」という異常事態

専門誌『Sky & Telescope』の11月18日付の報道、およびライブ配信後の解析で明らかになったもう一つの重大な事実は、3I/ATLASが「予測モデルよりも遥かに明るく輝いている」という点です。

通常、彗星や小惑星の明るさは、そのサイズと太陽からの距離、そして表面の反射率(アルベド)で決まります。しかし、3I/ATLASの明るさは、推定されるサイズに対して異常なほど高い数値を示しています。

3つの仮説と「世界観」への没入

なぜ、これほどまでに輝くのか。現在、天文学者たちの間で議論されている仮説は主に3つあります。

- フレッシュ・アイス説:

星間空間の極低温で保存されていた氷が、太陽に近づいたことで一気に昇華し、巨大なコマ(ガスの雲)を形成している。しかし、画像データはガスよりも「表面反射」の強さを示唆しています。 - メタリック・スキン説:

この天体が岩石や氷ではなく、鉄やニッケルなどの金属を多く含んでいる可能性です。もしそうであれば、3I/ATLASは巨大な鏡のように太陽光を反射していることになります。これはSFファンを熱狂させる「人工物説」とも親和性が高い解釈です。 - 未知の相互作用説:

太陽風や磁場と、天体表面の未知の物質が反応し、一種の「発光現象(あるいはプラズマ現象)」を起こしている可能性。

あなたのように「世界観体験」を重視する方にとって、この「明るさの謎」は想像力を掻き立てる最高の素材です。夜空を見上げ、あの光点の正体が「金属の船」かもしれないし、「未知の結晶」かもしれないと想像する。その瞬間の没入感こそが、今回の3I/ATLAS接近イベントの真骨頂と言えるでしょう。

Episode 4:2026年春までの観測ガイド―あなたも「目撃者」になる

地上観測は「今」が再開のとき

NASAのFAQによれば、太陽との離角の関係で一時中断されていた地上でのアストロメトリ(位置測定)観測は、10月31日から本格的に再開されています。そして朗報なのは、この天体が「小型望遠鏡でも観測可能」なレベルの明るさを維持していることです。

観測のベストタイミングと機材

- 時期: 2025年11月下旬〜2026年4月頃まで

- 時間帯: 多くの地域で「未明(夜明け前)」が観測の好機となります。空が白む直前の、静寂に包まれた時間が、星間訪問者との対面に最適です。

- 機材:

- 双眼鏡(7×50以上): 条件の良い暗い空であれば、ぼんやりとした光点として捉えられる可能性があります。

- 小・中口径望遠鏡(8cm〜15cmクラス): 明らかに恒星とは異なる、滲んだような光の姿を確認できるでしょう。ESAのデータにより更新されたスマホの天文アプリを使えば、導入は難しくありません。

- スマート望遠鏡(eVscope/Seestar等): 最も推奨される方法です。都市部の光害下でも、数分の露光で3I/ATLASの姿、さらにはその「異常な明るさ」をデジタル画像として記録に残すことができます。

撮像・映像素材としての価値

Sky & Telescope誌も指摘するように、3I/ATLASは「映える」訪問者です。

明るさが予測を上回っているため、写真撮影時の露出時間を短縮でき、より鮮明な像を得やすくなっています。また、背景の恒星たちの間を移動していく様子をタイムラプス映像に収めることで、その圧倒的なスピード感と「異質感」を可視化することができます。

これは単なる天体写真ではなく、「2025年に異星からの訪問者がいた」という歴史的瞬間の証拠写真となります。後追いで素材を整理・編集する際にも、この「想定外の明るさ」はクリエイターにとって大きな助けとなるはずです。

Episode 5:3I/ATLASが私たちに残すもの―没入の先にある未来

「ドラマ」としての天文学

3I/ATLASは、地球に衝突する脅威ではありません。NASAも「直ちに衝突の恐れはない」と明言しています。

しかし、脅威ではないからこそ、私たちは恐怖ではなく「好奇心」と「ロマン」を持ってこの天体に向き合うことができます。

Live Science等のメディアが報じる「異星系から来た」という事実、そしてSNSで囁かれる「エイリアン説」のようなドラマ性。これらは科学的な事実と対立するものではなく、むしろ科学への関心をドライブさせる燃料です。

次なる探査への期待

今回の観測成功は、将来必ずやってくる「4番目の訪問者(4I)」に対する予行演習でもありました。

NASAとESAは、次なる星間天体が発見された際、単に通過を見送るのではなく、実際に探査機を送り込み、ランデブー(並走)あるいは着陸を行う「Comet Interceptor(コメット・インターセプター)」計画を現実に近づけつつあります。

3I/ATLASが去った後も、その詳細なデータは解析され続け、私たちの宇宙観を更新し続けるでしょう。

結び:夜明け前の空を見上げよう

2025年11月19日のライブ配信は、終わりではなく始まりでした。

今、私たちの頭上には、何光年もの旅をしてきた「何か」が浮かんでいます。

高精度の軌道データ、驚くべき高解像度画像、そして肉眼や望遠鏡で追える明るさ。これらすべての条件が揃った3I/ATLASは、私たちに「宇宙の広大さ」を肌で感じさせてくれる稀有な存在です。

2026年の春、彼が太陽系の彼方へ去ってしまうその日まで。

ぜひあなた自身の目で、あるいはスクリーンを通して、この「異星からの訪問者」との一期一会の時間を楽しんでください。それは、間違いなく人生における極上の「没入体験」となるはずです。