深淵からのささやき

私たちの住む天の川銀河には、数千億の恒星が存在すると言われています。その一つ、太陽の周りを、私たちは地球という名の青い惑星の上で生きています。夜空を見上げれば、無数の星々がまたたき、その向こうにはさらに広大な、想像を絶するほどの空間と時間が広がっています。人類は古来、この夜空の向こうに何があるのかを問い続けてきました。神話や伝説を紡ぎ、やがて望遠鏡を発明し、物理法則を発見して、宇宙の仕組みを少しずつ解き明かしてきたのです。

ニュートンが万有引力の法則を見出し、惑星の動きを数学的に予言できるようになりました。そして20世紀、アインシュタインが一般相対性理論を提唱し、重力とは時空の歪みそのものであるという、革命的な宇宙観を私たちに提示しました。以来、人類の宇宙に対する理解は、これらの偉大な物理法則という名の「脚本」に沿って進んできました。観測されるあらゆる天体の動きは、この脚本通りに演じられる、壮大かつ秩序ある舞台であるはずでした。

しかし、2025年の宇宙は、この完璧なはずの脚本を無視する、予測不能な「役者」の登場に震撼させられます。

その名は「3I/ATLAS」。

太陽系という我々の庭に、深宇宙の彼方から突如として現れた、3番目の「恒星間天体」。それは、70億年という、地球の誕生よりも遥かに長い時間をかけて宇宙を彷徨い続けた、まさに生ける化石、宇宙の記憶を宿すタイムカプセルのような存在でした。

科学者たちは当初、この稀有な訪問者の到来に歓喜しました。その軌道を精密に追跡し、太陽の強大な重力によってその進路が曲げられる様を観測することで、アインシュタインの一般相対性理論の正しさを改めて証明するという、またとない機会を得たのです。そして観測は成功し、3I/ATLASは完璧に「脚本通り」の動きを見せました。宇宙の法則は、ここでも揺るぎないことを証明したかに思えました。

——しかし、その直後。すべてが覆ります。

太陽のそばを通り過ぎ、再び深宇宙へと去っていくはずだった3I/ATLASは、突如として奇妙な動きを見せ始めたのです。まるで、自らの意志を持つかのように。予測された軌道を大きく逸脱し、説明不能な加速を始めたその動きは、人類が築き上げてきた物理学の常識を根底から揺るがすものでした。

これは一体、何なのか?

未知の物理現象か? それとも、観測史上最大のミステリーか?

あるいは——私たちが心のどこかでずっと問い続けてきた、あの禁断の可能性の扉を開ける鍵なのでしょうか。

「あれは、自然の天体ではないのかもしれない」

科学者たちの間で囁かれ始めたこの言葉は、やがて世界中を駆け巡ります。これは、物理法則の崩壊の始まりか。それとも、地球外からの知的生命体が送り込んだ「宇宙船」とのファーストコンタクトの予兆なのか。

この記事では、恒星間天体3I/ATLASが私たちに突きつけた、宇宙最大の謎に迫ります。アインシュタインの理論を証明した完璧な優等生が、なぜ突如として物理法則に反逆する「問題児」へと変貌したのか。その謎を解き明かす旅は、私たち自身の存在意義と、この宇宙における私たちの立ち位置を問い直す、壮大な思索の旅となるでしょう。

第一章:静寂を破る訪問者 – 3I/ATLASの発見

地上の瞳が捉えた、遠き異邦人

宇宙は静寂に満ちていますが、その静寂を常に監視している「瞳」が地球上には無数に存在します。その一つが、「ATLAS(Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System)」と呼ばれる、小惑星の衝突から地球を守るために設置された全天サーベイシステムです。ハワイに設置されたこの強力な望遠鏡は、毎晩、広大な夜空をくまなくスキャンし、動く天体、特に地球に接近する可能性のある小惑星や彗星を探し続けています。

その日も、ATLASはいつものように夜空を監視していました。コンピューターが膨大な画像データを処理し、背景の星々に対して移動している光点を自動的に検出します。そのほとんどは、既に知られている小惑星や、太陽系の果てからやってくる彗星です。しかし、その夜、検出された光点の一つは、明らかに異質でした。

最初に気づいたのは、その「軌道」の異常さでした。太陽系の天体、例えば惑星や小惑星、彗星のほとんどは、太陽を中心とした比較的平坦な円盤状の領域(黄道面)の近くを公転しています。しかし、その日見つかった天体は、その黄道面に対して非常に大きな角度を持つ、極端に傾いた軌道を描いて太陽系に侵入してきていたのです。

さらに、その速度。計算された天体の速度は、太陽の重力圏に捕らわれるにはあまりにも速すぎました。これは、この天体が太陽系のメンバーではないことを明確に示唆していました。太陽の引力を振り切るほどのエネルギーを持って宇宙空間を突き進むその姿は、まるで高速道路を逆走してくる一台の車のように、太陽系の秩序の中では異質な存在だったのです。

この天体は、正式に「3I/ATLAS」と命名されました。「3I」とは、「3番目に発見された恒星間(Interstellar)天体」を意味します。この命名こそが、この天体の特異性を何よりも雄弁に物語っていました。これは、我々の太陽系という閉じたコミュニティの住人ではなく、星と星の間、銀河の広大な闇を旅してきた「異邦人」だったのです。

「恒星間天体」という名の特別な存在

なぜ、科学者たちは「恒星間天体」の発見にこれほどまでに興奮するのでしょうか。それを理解するためには、これまでの天文学の歴史を少し振り返る必要があります。

私たちがこれまで観測してきた天体のほとんどは、「太陽系ファミリー」の一員です。地球や火星といった惑星はもちろん、その周りを回る衛星、小惑星帯を漂う無数の岩石、そして数年から数万年の周期で太陽の周りを回る彗星たち。彼らは皆、約46億年前に太陽が誕生した際に、同じガスと塵の雲から生まれた兄弟のような存在です。そのため、その組成や特徴には、太陽系という家族に共通する「血統」のようなものが見られます。

しかし、恒星間天体は違います。彼らは、私たちの太陽とは全く別の、遥か彼方にあるどこかの恒星系で生まれました。あるいは、特定の親を持たず、星間空間を漂うガスや塵から直接形成されたのかもしれません。つまり、彼らは太陽系とは全く異なる環境、異なる歴史を持つ「よそ者」なのです。

彼らを調査することは、まるで見知らぬ国から送られてきた小包を開けるようなものです。その中には、私たちが今まで見たこともない物質や、全く異なる化学組成、そして想像もつかないような情報が詰まっている可能性があります。他の恒星系の「かけら」を直接手に取って分析できる機会など、これまでは夢物語でした。恒星間天体は、その夢を現実のものとしてくれる、宇宙からの貴重な贈り物なのです。

2017年に発見された最初の恒星間天体「1I/’Oumuamua(オウムアムア)」は、葉巻のような奇妙な形状と、後述する謎の加速によって世界に衝撃を与えました。2019年に発見された「2I/Borisov(ボリソフ)」は、太陽系の彗星とよく似た特徴を持つ一方で、異常に高い一酸化炭素濃度を示すなど、やはり「よそ者」ならではの個性を持っていました。

そして、3番目の訪問者として現れた3I/ATLAS。科学者たちの期待は最高潮に達しました。オウムアムアはあまりにも速く通り過ぎ、詳細な観測が困難でした。ボリソフは彗星としての活動が活発で、その輝きによって本体の詳細を隠してしまいました。今度こそ、この3番目の使者から、太陽系外の世界の秘密を解き明かすことができるかもしれない。最新鋭のジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡をはじめ、世界中の観測網が、この遠き異邦人に一斉に向けられたのです。

70億年の時空を超えた旅路

ニュースで報じられた「70億年」という数字は、単なる時間ではありません。それは、この天体が背負ってきた歴史の重みそのものです。

70億年前、宇宙は今よりも若く、私たちの太陽系はまだ存在すらしていませんでした。銀河のどこかで、巨大な星が一生を終えて超新星爆発を起こしたのかもしれません。あるいは、生まれたばかりの恒星系で、惑星同士が激しく衝突し、その破片が銀河空間へと弾き飛ばされたのかもしれません。3I/ATLASの起源は謎に包まれていますが、いずれにせよ、それは私たちの想像を絶するような、ダイナミックな宇宙の出来事から始まったはずです。

故郷の恒星系を飛び出した3I/ATLASは、それから果てしない旅を始めます。絶対零度に近い極低温の闇の中を、何万年も、何億年も、ただひたすらに飛び続けます。時には他の恒星のそばをかすめ、その重力によってわずかに軌道を変えられながら。時には巨大な分子雲の中を突き抜け、その表面に新たな氷の層をまといながら。その旅路は、孤独で、永遠に続くかのように思われたことでしょう。

その表面には、70億年分の宇宙の記憶が刻み込まれています。通過してきた星間空間の化学組成、浴びてきた宇宙線の痕跡、そして、その誕生の秘密を解き明かす鍵。それは、まさに宇宙を旅する考古遺物なのです。

そして、70億年という気の遠くなるような時間の後、この孤独な旅人は、偶然にも私たちの太陽系へと足を踏み入れました。銀河の中に無数に存在する恒星の中から、なぜ太陽を選んだのか。それは完全な偶然かもしれません。しかし、その偶然が、人類の宇宙観を根底から覆す、壮大なドラマの幕開けとなったのです。発見された時点で、3I/ATLASは既に太陽系の奥深く、火星の軌道近くまで迫っていました。その目的地はただ一つ、太陽。そして、その太陽との邂逅が、最初の、そして最大の驚きをもたらすことになるのです。

第二章:宇宙の法則をなぞる – アインシュタイン、最後の証明

予測された運命のカーブ

3I/ATLASの発見後、天文学者たちの仕事は時間との戦いでした。この稀有な訪問者が太陽系を通過する時間は限られています。彼らは世界中の望遠鏡を連携させ、その軌道をミリ秒、ミリメートル単位の精度で追跡し始めました。集められた膨大な観測データは、スーパーコンピュータに入力され、一つの完璧な予測軌道を導き出します。

その計算の根幹をなすのは、アイザック・ニュートン以来、天体力学の基礎であり続けた「万有引力の法則」と、それをさらに精密化し、強大な重力場での時空の振る舞いを記述したアルバート・アインシュタインの「一般相対性理論」です。これらの理論に基づけば、3I/ATLASの運命は、太陽に接近する前から既に決まっているはずでした。

コンピュータが描き出した予測軌道は、美しい双曲線を描いていました。太陽系の外からやってきた天体は、太陽の巨大な重力に引かれて、まるで磁石に引き寄せられる砂鉄のようにその進路を大きく曲げられます。太陽に最も近づく「近日点」を通過した後は、今度はその勢いを利用して、まるでパチンコ玉が弾かれるように(これを「スイングバイ」と呼びます)、太陽の重力を振り切って再び太陽系の外、深宇宙へと飛び去っていく。これが、物理法則という脚本に書かれた、3I/ATLASが演じるべき「役どころ」でした。

この一連の動きの中で、科学者たちが特に注目していたのが、太陽のすぐそばを通過する瞬間に起こる、ある特別な現象でした。それは、アインシュタインの理論が正しければ必ず起こるはずの、時空そのものが魔法を見せる瞬間でした。

重力レンズ効果 – 時空は歪む

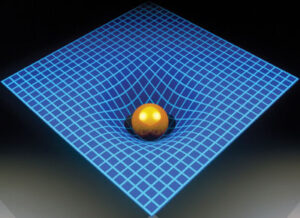

アルバート・アインシュタインが1915年に発表した一般相対性理論。その核心的なアイデアは、私たちの直感とは大きくかけ離れたものでした。「重力とは、物体同士が引き合う不思議な力ではない。質量を持つ物体が、その周りの空間と時間(時空)を歪ませた結果生じる現象である」。

この概念を理解するために、よく使われる比喩があります。ピンと張った巨大なゴムシートを想像してください。これが何もない平坦な宇宙(時空)です。そこに、重いボウリングの球を置くとどうなるでしょうか。ゴムシートは球の重みで深く沈み込み、凹みができます。この「凹み」こそが、質量が作り出した時空の歪み、つまり重力場です。

さて、この凹んだゴムシートの上を、小さなビー玉を転がしてみましょう。ビー玉はまっすぐ進もうとしますが、ボウリング球が作った凹みにさしかかると、その傾斜に沿って進路を曲げられ、まるでボウリング球に引き寄せられるかのようにカーブを描きます。これが、惑星が太陽の周りを公転する理由であり、リンゴが木から落ちる理由です。物体はただ、歪んだ時空の上をまっすぐ進んでいるだけなのです。

この理論が予言した、さらに驚くべきことがあります。それは、質量を持たない「光」でさえも、この時空の歪みの影響を受けて進路を曲げられる、というものです。先ほどのゴムシートの例で言えば、ビー玉だけでなく、シートの上を進む光線ですら、ボウ-リング球の周りの凹みに沿って曲がってしまうのです。

つまり、太陽のように非常に質量の大きな天体のそばを光が通過するとき、その光はまっすぐ進むことができず、太陽が作った時空の歪みに沿ってわずかにカーブします。これにより、太陽がまるで巨大なレンズのように振る舞い、その後ろにある天体の光を集めたり、位置をずらして見せたりする現象が起こります。これが「重力レンズ効果」です。

この現象は、1919年の皆既日食の際に、イギリスの天文学者アーサー・エディントンによって初めて観測的に証明されました。太陽の向こう側にあるはずの恒星が、日食で太陽が隠された瞬間に、太陽の縁からわずかにずれた位置に見えたのです。この観測はアインシュタインを一躍世界的な有名人にし、一般相対性理論が正しいことを世界に示しました。

完璧な演技 – 宇宙がアインシュタインに捧げた賛辞

そして2025年。人類は、100年以上前に証明されたこの偉大な理論を、太陽系外からの訪問者を使って、かつてない精度で再検証する機会を得たのです。3I/ATLASは、まさにこの重力レンズ効果を観測するための、理想的な「光源」でした。

太陽への最接近の日が訪れます。世界中の科学者たちが固唾を飲んで観測データを見守る中、3I/ATLASは太陽の灼熱のコロナのすぐそばを、猛烈なスピードで駆け抜けていきました。そして、その瞬間を捉えたジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡などの観測データが地球に届くと、管制室は歓喜と安堵の声に包まれました。

データが示していたのは、完璧なまでの「光の屈曲」でした。3I/ATLASから放たれた光(正確には、太陽光を反射した光)は、太陽の巨大な重力場によって、まさにアインシュタインの計算式が予測した通りの角度で曲げられていたのです。その誤差は、ほとんどゼロに近いものでした。

それは、まるで宇宙自身が、この偉大な物理学者の理論に敬意を表し、その正しさを改めて高らかに宣言しているかのようでした。3I/ATLASは、物理法則という脚本を、一字一句間違えることなく完璧に演じきったのです。科学者たちは、既知の宇宙の秩序がここでも保たれたことに満足し、この恒星間天体が、太陽系に属する無数の彗星たちと同じように、予測可能な双曲線軌道を描いて静かに去っていくものだと信じて疑いませんでした。

しかし、この完璧な演技は、後に訪れる信じがたい「アドリブ」のための、壮大な前振りに過ぎなかったことを、この時の彼らはまだ知る由もありませんでした。

第三章:脚本なき反逆 – 物理法則への挑戦

小さなズレ – 異変の始まり

太陽との劇的な邂逅を終えた3I/ATLASは、再び深宇宙へと向かう帰路につきました。その軌道は、もはや驚きをもたらすものではないはずでした。スイングバイによって得られたエネルギーで加速し、コンピュータが予測した双曲線軌道の上を、ただ静かに飛び去っていく。科学者たちの興味は、軌道の追跡から、天体そのものの組成や物理的特徴の分析へと移りつつありました。

しかし、太陽から遠ざかるにつれて、観測データの中に奇妙な「ノイズ」が混じり始めます。それは、ほんのわずかな、しかし無視できない「ズレ」でした。3I/ATLASが、予測された軌道上の位置よりも、ほんの少しだけ「外側」にいるのです。

最初は、誰もが観測機器の誤差や、データ処理上の問題だろうと考えました。あるいは、太陽から放出される物質(太陽風)の圧力や、まだ発見されていない微小な天体との重力的な相互作用など、計算モデルから漏れていた些細な要因が影響しているのかもしれない。天文学の世界では、予測と観測の間に微細なズレが生じることは日常茶飯事です。通常は、より多くのデータを集め、計算モデルを洗練させていくことで、そのズレは解消されていきます。

ところが、3I/ATLASのズレは、時間が経つにつれて解消されるどころか、ますます大きくなっていきました。それはもはや「誤差」という言葉で片付けられる範囲を遥かに超え、この天体が**何か未知の力によって、外側へ、そして前方へと「押されている」**ことを明確に示していたのです。

物理法則という名の完璧な脚本に、明らかに書かれていないセリフを、3I/ATLASは吐き始めたのです。科学者たちの間に、静かなどよめきと緊張が走り始めました。

説明不能な「非重力加速」の正体

この現象は、専門的には「非重力加速」と呼ばれます。つまり、太陽や惑星などの重力(万有引力)以外の何らかの要因によって引き起こされる加速のことです。

科学者たちが真っ先に考えた、最もあり得る原因は「アウトガス」でした。

3I/ATLASは、その組成に氷(水や二酸化炭素、一酸化炭素などの氷)を多く含む、彗星のような天体だと考えられていました。彗星が太陽に近づくと、その熱によって表面の氷が昇華(固体から直接気体になること)し、ガスや塵として宇宙空間に放出されます。このガスの噴出が、ちょうどロケットエンジンのように天体自身を反対方向に押し、その軌道をわずかに変化させることがあるのです。これは、太陽系の彗星では頻繁に観測される、よく知られた現象です。

「きっと3I/ATLASも、太陽の熱で活性化し、我々の目には見えないガスを噴出しているに違いない」。

この仮説を検証するため、人類の至宝、**ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)**が、その驚異的な赤外線観測能力を駆使して3I/ATLASに向けられました。JWSTは、ガスが放出する特定の波長の赤外線を捉えることで、ガスの種類とその量を正確に測定することができます。もし大量のガスが噴出しているのであれば、その痕跡は必ず捉えられるはずでした。

そして、世界中が待っていたその観測結果は、科学者たちをさらなる混乱の渦へと突き落とします。

「ガスは、検出されなかった」

正確には、ごく微量の水蒸気などが観測されたものの、観測された巨大な「非重力加速」を説明できるほどの量は、全く放出されていなかったのです。必要なガスの量に対して、観測された量は、文字通り桁がいくつも違いました。アウトガスという、最も有力だったはずの脚本は、ここで完全に破り捨てられてしまったのです。

では、他の可能性はどうでしょうか。

- 太陽放射圧?:太陽光が物体を押す力のことですが、3I/ATLASほどの大きさの天体の軌道をこれほど大きく変えるには、力が弱すぎます。

- 未知の天体との相互作用?:もし近くに未発見の惑星や大きな天体があれば、その重力で軌道が変わる可能性はありますが、そのような天体は観測されていませんし、これほど滑らかで持続的な加速を説明できません。

- 天体の分裂?:太陽の熱や重力で天体が分裂し、その反動で加速した可能性も考えられましたが、ハッブル宇宙望遠鏡などによる高解像度の観測でも、天体が分裂した兆候は見られませんでした。

考えうる全ての「自然現象」という名の容疑者が、次々とアリバイを証明されていく。捜査は完全に行き詰まりました。残されたのは、重力だけでは説明できず、ガスの噴出でもなく、他のいかなる物理現象でも説明がつかない、ただ「加速した」という不可解な事実だけでした。

それは「推進」だったのか?

ここで、科学者たちはある恐ろしい可能性に直面せざるを得なくなります。

この一連の動きは、受動的な自然現象ではなく、**能動的な「機動」**なのではないか、という疑念です。

考えてみてください。宇宙船が軌道を変更するとき、何をするでしょうか。エンジンを噴射し、推進力を得て加速します。その結果、軌道は滑らかに変化します。3I/ATLASが見せた持続的で滑らかな加速は、まるで低出力のイオンエンジンか何かを長時間にわたって作動させているかのようにも見えたのです。

まず、アインシュタインの理論に従って太陽の重力を利用し、完璧なスイングバイを行って見せる。これは、あたかも「我々はあなた方の物理法則を完全に理解している」とでも言うかのように。そして、太陽系や地球からの観測が最も手薄になる太陽の向こう側を通過した直後から、正体不明の推進力を使って、本来のコースから静かに、しかし確実に離脱していく。

この一連のシーケンスは、あまりにも知的で、あまりにも計算され尽くしているように見えました。もしこれが意図的な行動だったとしたら、その目的は何なのか? 太陽系内部の情報を収集し終えた探査機が、痕跡を消すように静かに立ち去ろうとしているのでしょうか。あるいは、我々人類という知的生命体の存在に気づき、その干渉を避けるためにコースを変更したのでしょうか。

もちろん、これはあまりにも飛躍した、SFの世界の話です。ほとんどの科学者は、このような突飛な結論に飛びつくことを強く戒めました。「我々がまだ知らない、未知の物理法則が働いているだけかもしれない」「観測データや我々のモデルに、まだ見落としている欠陥があるのかもしれない」。そう考えるのが、科学者として当然の、そして誠実な態度です。

しかし、水面下では、多くの研究者たちが、この「ありえない可能性」について真剣に考え始めていました。なぜなら、既知の物理学という引き出しの中には、この現象を説明できるカードが、もはや一枚も残されていなかったからです。3I/ATLASは、物理法則という脚本を破り捨て、舞台の上で予測不能なアドリブを始めただけでなく、もしかしたら、その脚本を書いた「脚本家」の存在すら、私たちに示唆しているのかもしれませんでした。

第四章:禁断の仮説 – “それ”は地球外からの使者か?

行き詰まった科学と、開かれたパンドラの箱

第三章で見たように、科学者たちは手詰まりの状態に陥りました。3I/ATLASの謎の加速は、既知の物理学のフレームワークの中では、もはや説明のつけようがない「アノマリー(異常)」となってしまったのです。科学の歴史とは、このようなアノマリーとの格闘の歴史でもあります。天動説では説明できない惑星の逆行が地動説を生み、ニュートン力学では説明できない水星の近日点移動が、アインシュタインの一般相対性理論への道を開きました。

今回のアノマリーもまた、新たな物理学の革命につながる前触れなのでしょうか。重力や電磁気力に続く「第五の力」が存在するのか。あるいは、ダークマターやダークエネルギーが、我々の知らない形で天体に影響を及ぼしているのか。これらの可能性は、刺激的で、多くの物理学者が新たな理論の構築に乗り出しています。

しかし、もう一つ。科学者たちが公の場で口にすることを躊躇しながらも、誰もが心のどこかで意識している、あまりにも大胆で、そして魅力的な仮説がありました。

「もし、その原因が自然現象ではないとしたら?」

この問いは、科学という領域から一歩足を踏み出し、哲学やSFの領域にまで広がる、パンドラの箱を開ける行為に他なりません。その箱の中に眠っているのは、「人工物仮説」——3I/ATLASは、地球外の知的生命体によって作られた何らかの物体、例えば宇宙船や探査機である、という考え方です。

この仮説は、通常であれば真っ先に棄却されるべき、最も「ありえない」選択肢です。「異常な証拠は、異常な主張を必要とする」という科学の原則に従えば、未知の自然現象という可能性を全て完全に排除しない限り、安易に地球外知性体の存在を持ち出すべきではありません。

しかし、3I/ATLASのケースでは、考えうる限りの「異常ではない」説明が、次々と否定されてしまったのです。その結果、皮肉なことに、この最も「異常な主張」であるはずの人工物仮説が、相対的にその説得力を増していくという、奇妙な状況が生まれてしまったのです。

繰り返される謎 – 「オウムアムア」の亡霊

3I/ATLASの異常性が科学界に与えた衝撃をさらに大きなものにしたのは、これが初めてのケースではなかった、という事実でした。

2017年、人類が初めて観測した恒星間天体「1I/’Oumuamua(オウムアムア)」。ハワイの言葉で「遠方からの最初の偵察者」を意味するこの天体もまた、3I/ATLASと驚くほどよく似た謎を私たちに残していきました。

オウムアムアは、極端に細長い葉巻型、あるいはパンケーキのような平たい形をしていると推定されました。そして何よりも不可解だったのは、3I/ATLASと全く同じように、太陽から遠ざかる際に、アウトガスなどの兆候が全く見られないにもかかわらず、説明不能な「非重力加速」を示したことでした。

この時、この謎に対して最も大胆な仮説を提唱したのが、ハーバード大学の天文学部長(当時)であったアヴィ・ローブ教授です。彼は、「オウムアムアは、地球外文明によって作られた人工物である可能性を真剣に検討すべきだ」と主張し、世界的な論争を巻き起こしました。彼が提唱したモデルの一つが「ソーラーセイル(太陽帆)」です。これは、太陽光の圧力(放射圧)を巨大な薄い帆で受けて推進力に変える宇宙船のことで、もしオウムアムアが非常に薄くて軽いソーラーセイルであれば、観測されたわずかな加速を説明できる、というものでした。

もちろん、この説は多くの科学者から批判を受けました。「証拠が不十分すぎる」「自然現象で説明できる可能性はまだ残っている」と。しかし、ローブ教授は一貫して、「科学は、ありえないと思われる可能性も、先入観なく検討するべきだ」と主張し続けました。

そして、3I/ATLASの出現です。

もし、オウムアムアの謎の加速が一度きりの偶然だったのなら、それは統計的な異常として片付けられたかもしれません。しかし、観測された恒星間天体のうち、詳細な軌道が追跡できた2つの天体(オウムアムアとATLAS)が、2つとも同じように説明不能な加速を示したのです。これは、もはや単なる偶然と呼ぶには、あまりにも出来すぎた偶然ではないでしょうか。

まるで、銀河には我々が知らない「何か」が多数存在しており、そのうちのいくつかが、時折、私たちの太陽系を通り過ぎていく。そしてそれらは、彗星のような自然の天体とは異なる「物理法則」に従って動いている——そう考えたくなるような状況証拠が、積み上がりつつあったのです。オウムアムアという名の亡霊が、3I/ATLASという新たな身体を得て、再び科学界の前に姿を現したかのようでした。

もし”宇宙船”だとしたら – 想像力の翼を広げて

ここで一度、科学的な厳密さから離れて、もし3I/ATLASが本当に人工物だったとしたら、という思考実験をしてみましょう。

1. その目的は何か?

- 探査機(プローブ)説:銀河系の様々な恒星系に探査機を送り込み、生命の存在や居住可能な惑星の情報を収集しているのかもしれません。3I/ATLASは、そのうちの一機が太陽系に立ち寄った姿だった。太陽に接近したのは、スイングバイによる加速と軌道変更のためだけでなく、我々の太陽や惑星、特に生命の存在する地球のデータを収集するためだった可能性も考えられます。

- 星間移住船の「標識」説:直接的な船ではなく、将来の巨大な星間移-住船団が安全に航行できるよう、航路上の危険(デブリや放射線など)を調査し、安全なルートを示す「灯台」や「ブイ」のような役割を持つ物体なのかもしれません。

- 自己増殖する機械説(フォン・ノイマン・プローブ):訪れた恒星系で資源を調達し、自分自身のコピーを作って、さらに別の恒星系へと送り出す。こうしてネズミ算式に銀河中に広がっていく、自律的な探査システム。

2. なぜ正体を隠すのか?

- プライム・ディレクティブ(非干渉原則):スタートレックに登場する概念のように、より未熟な文明(この場合は人類)の自然な発展を妨げないよう、自らの存在を積極的に明かさないという倫理規定を持っているのかもしれません。彼らは我々の存在に気づいているが、あえて接触を避けている。謎の加速は、我々から静かに離れるための行動だった。

- 我々が脅威ではないから:あるいは、もっとシンプルに、我々人類は彼らにとって、道端のアリの巣のようなもので、特に興味を引く対象でも、脅威でもないのかもしれません。彼らはただ、自らの目的のために、最短かつ最も効率的なルートを航行しているだけであり、我々の観測など気にも留めていない。

3. そのエネルギー源は何か?

- 観測された加速は非常にわずかであり、巨大なエネルギーを必要とするものではありません。もしかしたら、我々には観測できない、全く新しい原理の推進システムを持っているのかもしれません。あるいは、ローブ教授が指摘したように、非常に効率的なソーラーセイル技術で、太陽放射だけでなく、星間空間に存在する未知のエネルギーを利用している可能性も考えられます。

これらのシナリオは、もちろん全てSFの領域の空想です。しかし、これらの空想を掻き立てるだけの「謎」を、3I/ATLASが提供したことは紛れもない事実です。この天体は、科学的なデータだけでなく、私たちの想像力という翼をも宇宙の果てへと飛ばしてくれる、不思議な存在だったのです。

結論:我々は宇宙に一人なのか? – 3I/ATLASが突きつけた問い

科学の地平線にて

恒星間天体3I/ATLASは、今この瞬間も、太陽系から遠ざかり続けています。その速度は、いかなる宇宙船も追いつけないほど速く、二度と私たちの観測範囲に戻ってくることはないでしょう。それは、まるで嵐のように現れ、そして嵐のように去っていきました。しかし、その航跡には、人類の科学史に深く刻まれるであろう、巨大な「問い」が残されました。

この一連の出来事は、現代科学が立っている場所を、私たちに鮮やかに示してくれました。一方では、アインシュタインの理論を寸分違わず証明してみせたように、人類が100年以上かけて築き上げてきた宇宙の理解が、いかに正確で強力であるかを示しました。私たちの知識は、確かに宇宙の真理の一端を捉えているのです。

しかしその一方で、説明不能な加速という形で、その知識の及ばない「未知の領域」が、まだ広大に広がっていることも突きつけました。科学とは、完成された知識の体系ではなく、常に未知の地平線へと進み続ける探求のプロセスです。3I/ATLASは、その地平線の向こう側を、ほんの一瞬だけ私たちに見せてくれたのかもしれません。それは、新たな物理学の夜明けを告げる光なのか、それとも、私たちがまだ出会ったことのない「誰か」が灯した灯りなのか。その答えは、まだ誰にも分かりません。

残された謎と、未来へのバトン

3I/ATLASは去りましたが、物語は終わりません。むしろ、ここからが始まりです。

世界中の天文学者たちは今、この経験を糧に、次なる恒星間天体の到来に備えています。チリに建設中のヴェラ・C・ルービン天文台など、次世代の超広視野望遠鏡が稼働を始めれば、恒星間天体は年に数個という頻度で発見されるようになると予測されています。

次に「彼ら」が来たときには、もっと早く発見し、その正体を突き止めるための準備が、今まさに進められているのです。ランデブー(並走)して直接探査機を送り込むという、壮大な計画すら検討されています。いつの日か、私たちはこの宇宙からの小包を、ただ遠くから眺めるだけでなく、その手で開けて中身を確かめることができる日が来るかもしれません。

その時、私たちは何を発見するのでしょうか。

全く新しい物理法則を記述した、自然からのメッセージでしょうか。

それとも、我々とは異なる進化の道を辿った、生命の痕跡でしょうか。

あるいは、遠い昔に滅びた文明が残した、金属の破片なのでしょうか。

あなたと、星空の向こう側

3I/ATLASが私たちに突きつけた究極の問い、それは「この広大な宇宙で、私たちは孤独な存在なのか?」という、人類が古来から抱き続けてきた根源的な問いです。

これまでは、その問いは哲学や宗教、あるいはSFの中のものでした。しかし、オウムアムア、そして3I/ATLASの観測によって、その問いは初めて、具体的な観測データに基づいた「科学的な議論」のテーブルに乗せられたのです。これは、人類の歴史における、非常に大きな一歩と言えるでしょう。

今夜、もし晴れているなら、少しだけ夜空を見上げてみてください。無数に輝く星々の、そのさらに奥の深い闇の中を、今も3I/ATLASは旅を続けています。そして、私たちがまだ知らない、第二、第三のATLASもまた、別の星の光を目指して、静かに宇宙を渡っているのかもしれません。

彼らは一体、何者なのか。

その答えを知ることは、私たちが何者であるかを知ることにも繋がっていくはずです。

3I/ATLASが残した謎は、私たちを悩ませる難問であると同時に、未来の科学者たち、そして星空を見上げるすべての人々にとって、宇宙への尽きない好奇心を掻き立てる、最高の贈り物なのかもしれません。

その答えを探す旅は、まだ始まったばかりです。