星空からの静かなる視線

夜空を見上げたことがあるだろうか。漆黒のキャンバスに散りばめられた無数の光の粒。その一つ一つが、我々の太陽と同じように自ら燃える恒星であり、その周りには未知の惑星が回っているかもしれない。この天文学的なスケールを持つ宇宙の中で、我々人類が存在する地球は、まるで広大な砂漠に浮かぶ一粒の砂に過ぎない。

私たちは、この宇宙的な孤独の中で、常に問い続けてきた。「この宇宙にいるのは、我々だけなのだろうか?」と。それは、古代の神話から現代のSF映画に至るまで、人類の想像力をかき立ててきた根源的な問いである。そして、その答えを探すため、我々は巨大な望遠鏡を宇宙に向け、微弱な電波に耳を澄ませてきた。しかし、宇宙は今もなお、深遠な沈黙を守り続けている。

だが、もし、その沈黙が破られる日が来るとしたら? もし、答えを探す我々の方が、遥か彼方の知性によって「観測」されているとしたら?

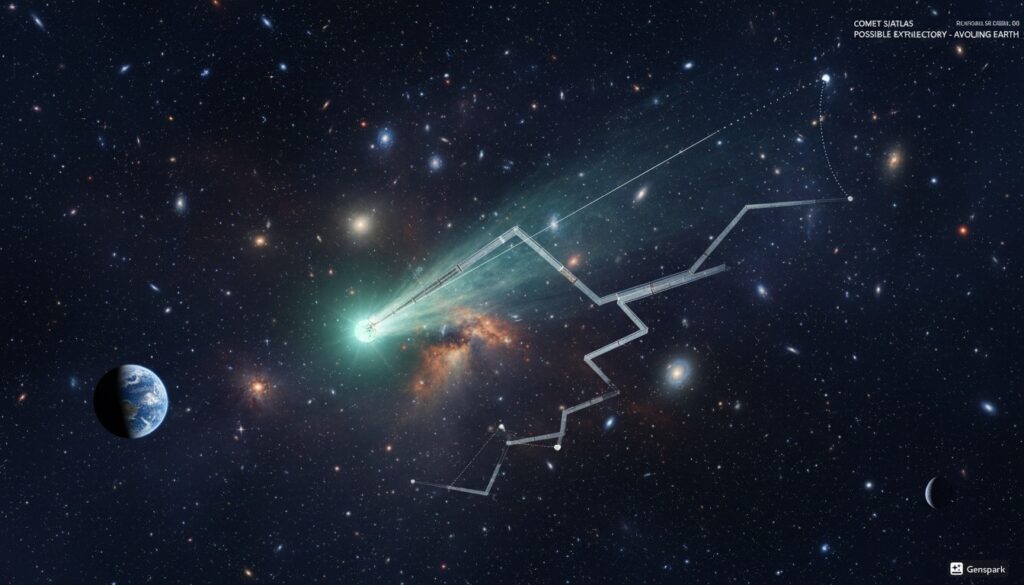

2023年、天文学界に衝撃が走った。一つの彗星が、その常識外れの振る舞いによって、科学者たちを騒然とさせたのだ。その名は「3I/Atlas」。太陽系外から飛来したことが確認された、史上3番目の恒星間天体である。しかし、この天体が注目を集めた理由は、その出自の珍しさだけではなかった。問題は、その「軌道」にあった。

3I/Atlasは、まるで太陽系の主要な惑星を品定めするかのように、そのすぐそばを次々と通過していく。木星、土星、天王星…その重力に影響されながらも、計算され尽くしたかのような精密さで航行を続ける。しかし、その航路の中で、不可解な点が一つだけあった。我々の住む惑星、地球である。

他の惑星にはあれほど接近したにもかかわらず、3I/Atlasは、地球の観測範囲だけをピンポイントで避けるかのような軌道を取ったのだ。それは、天文学的な確率論から言えば「ありえない」としか表現できない、あまりにも不自然な動きだった。まるで、我々にその正体を悟られまいとするかのように。

これは、単なる偶然なのだろうか? それとも、そこには何らかの「意図」が介在しているのだろうか?

この記事では、謎多き彗星「3I/Atlas」の奇妙な軌道を徹底的に深掘りし、科学界で密かに囁かれる大胆な仮説――「3I/Atlasは、地球外知的生命体によって送り込まれた偵察機ではないか?」という説の核心に迫る。これは、もはやSFの世界の話ではない。我々の宇宙観そのものを根底から揺るがしかねない、新たな宇宙の可能性を示す物語である。さあ、星空から投げかけられた謎解きの旅を始めよう。

第一章:彗星「3I/Atlas」とは何者か? – 驚異の発見とその正体

その訪問者は、突如として我々の太陽系に姿を現した。

2023年2月22日、南アフリカにある小惑星地球衝突最終警報システム、通称「ATLAS」が、これまで記録になかった新しい天体を発見した。当初は小惑星かと思われたその天体は、その後の観測で、太陽に近づくにつれてガスや塵を放出する「コマ」と呼ばれるぼんやりとした大気を持つ、典型的な彗星の特徴を示し始めた。こうして、この天体は発見した観測システムの名を取り、「彗星ATLAS」と名付けられた。

しかし、世界中の天文学者たちがその軌道を精密に計算していく中で、誰もが息を呑む事実が判明する。この彗星の軌道は、我々の太陽系の惑星が描くような楕円軌道ではなく、「双曲線軌道」を描いていたのだ。これは、その天体が太陽の重力に束縛されておらず、太陽系を一度だけ通過して、二度と戻ってくることのない「恒星間天体」であることを意味していた。

恒星間天体――それは、我々の太陽系が生まれる遥か以前、あるいは全く別の場所で生まれ、何百万年、何億年という想像を絶する時間をかけて星々の間を旅してきた、宇宙の放浪者である。2017年に発見された「オウムアムア」、2019年の「ボリソフ」に続き、この3I/Atlasは、人類がその存在を確認した史上3番目の恒星間天体となった。そのため、その公式名称には「恒星間」を意味する“Interstellar”の頭文字“I”を冠した「3I/Atlas」という名が与えられた。この称号自体が、この天体の希少性と重要性を物語っている。

発見当初、3I/Atlasは非常に暗く、その存在をとらえることは困難を極めた。しかし、太陽に接近するにつれて、その明るさは劇的に増していく。これは、太陽の熱によって彗星本体の氷が昇華し、ガスや塵が放出されることで、太陽光をより効率的に反射するようになるためだ。天文学者たちは、この彗星が2024年の秋に太陽に最接近する頃には、肉眼でも見えるほど明るくなるのではないかと期待に胸を膨らませた。太陽系外からの稀有な客が、地球の夜空に壮大な天体ショーを見せてくれるかもしれない――そんな期待が世界中を駆け巡った。

観測が進むにつれて、3I/Atlasの物理的な特徴も少しずつ明らかになってきた。その核の大きさは直径数キロメートル程度と推定され、ごく標準的な彗星のサイズであると考えられた。しかし、その振る舞いは、どこか予測不能な側面を持っていた。ある時は急激に明るさを増したかと思えば、次の瞬間には予測よりも暗くなる。その光度変化は不安定で、まるで生き物が呼吸をしているかのような不規則さを見せた。

そして、人々の期待が最高潮に達しようとしていた矢先、衝撃的な出来事が起こる。太陽への最接近を前にして、3I/Atlasが突如として崩壊を始めたのだ。ハッブル宇宙望遠鏡による詳細な観測は、彗星の核が複数の小さな破片に分裂していく様子を鮮明にとらえた。壮大な天体ショーへの期待は、宇宙空間に散り散りになった塵と氷の欠片へと姿を変えた。

彗星の崩壊は、決して珍しい現象ではない。太陽の強力な重力(潮汐力)や熱によって、もろい構造を持つ彗星がバラバラになってしまうことは、過去にも数多く観測されてきた。科学者たちの間では、3I/Atlasの崩壊もまた、そうした自然現象の一つとして説明された。しかし、このあまりにもあっけない幕切れは、この彗星にまつわる謎を、より一層深いものにした。

なぜ、このタイミングで崩壊したのか? 太陽系の奥深くまで旅してきた長い道のりの果てに、なぜ主役となるべき舞台を前にして自ら身を引いたのか?

この崩壊劇は、後に浮上する「偵察機説」において、全く異なる意味合いを持つことになる。それは、任務を終えた探査機が、自らの痕跡を消すために意図的に自爆した結果なのではないか、と。

3I/Atlas。その正体は、遠い星系から偶然迷い込んできた、ただの氷と岩の塊なのか。それとも、その儚い姿の裏に、我々の想像を絶する目的を隠し持った、静かなる訪問者だったのだろうか。その答えの鍵は、この天体が描いた、あまりにも不可解な「軌道」に隠されていた。

第二章:「ありえない軌道」の謎 – なぜ地球だけを避けるのか?

宇宙空間における天体の動きは、極めて厳密な物理法則、すなわち「万有引力の法則」によって支配されている。惑星、小惑星、彗星、その全てが、太陽や他の惑星が持つ重力の影響を受けながら、計算可能な軌道を描いて運動している。その動きは、ビリヤード台の上で球が転がるのとはわけが違う。そこには、巨大な質量を持つ天体同士が互いに引き合う、複雑かつダイナミックな重力のバレエが存在する。

3I/Atlasもまた、この法則に従うはずだった。太陽系外からやってきたこの彗星は、太陽という巨大な重力源に向かって引き寄せられ、その進路を大きく曲げられる。その道中では、木星や土星といった、太陽系の中でも特に大きな質量を持つ「重力の巨人」たちのそばを通過する。これらの惑星の重力は、3I/Atlasの軌道に無視できない影響を与え、その進路をわずかに、しかし確実に変化させる。これを「スイングバイ」と呼び、人類の宇宙探査機も、目的地に到達するための加速や軌道修正に利用してきた技術である。

3I/Atlasの軌道を解析した天文学者たちは、この彗星がまさに、このスイングバイを繰り返すかのような軌道を取っていることに気づいた。まず、太陽系外縁部で海王星や天王星の重力圏をかすめ、次に土星の巨大な環のすぐそばを通り抜け、そして太陽系最大の惑星である木星の引力に導かれるようにして、太陽系の内側へと侵入してくる。その航路は、まるで太陽系の主要な天体を効率よく巡るグランドツアーのようだ。それぞれの惑星に接近することで、その惑星の重力、磁場、大気の組成など、様々なデータを間近で収集できる絶好の機会となるだろう。

もし、この彗星が何者かによって設計された探査機であると仮定するならば、これほど合理的で効率的な軌道はない。太陽系の全体像を把握するために、まずは外惑星から順番にデータを集め、最後に内惑星を調査する。実に理にかなったミッションプランである。

しかし、この完璧に見えたグランドツアーには、一つだけ、あまりにも不可解で不自然な点が存在した。それは、我々の住む惑星、地球との関係である。

木星の重力を利用して太陽系の中心部へと針路を取った3I/Atlasは、その後、火星軌道を横切り、地球軌道へと接近する。ここまでの流れからすれば、当然、次は地球に接近し、その詳細なデータを収集しようとするはずだ。月という大きな衛星を持ち、液体の水と多様な生命が存在するこの青い惑星は、太陽系を探査する上で最も重要で興味深いターゲットであることは間違いない。

だが、3I/Atlasはそうしなかった。

この彗星の軌道は、地球に接近する直前で、まるで意図的に舵を切ったかのように、絶妙なコースをたどったのだ。それは、地球から見て、常に太陽の向こう側や、観測が最も困難な位置関係を保ち続ける軌道だった。地球上のいかなる高性能な望遠鏡をもってしても、その詳細な姿をとらえることを極端に難しくする、完璧な「ステルス軌道」である。

他の惑星にはあれほど大胆に接近しておきながら、なぜ、最も重要なターゲットであるはずの地球だけを、これほどまでに慎重に避けるのか?

この動きの「ありえなさ」を理解するために、少し確率の話をしよう。想像してみてほしい。あなたが暗闇の中でバスケットボールをゴールに投げ入れるとする。一度や二度なら、まぐれで入ることもあるかもしれない。しかし、それを100回連続で成功させろと言われたらどうだろうか。不可能だと感じるはずだ。

3I/Atlasが地球を避けた軌道は、これに似ている。無数に存在する軌道の可能性の中で、他の惑星には接近しつつ、地球からの観測だけをピンポイントで困難にする軌道を選ぶ確率は、天文学的に見てゼロに近い。それは、サイコロを振って1の目が100回連続で出る確率よりも、遥かに低い。自然の気まぐれや偶然という言葉で片付けるには、あまりにも不自然な精度なのである。

科学者たちは、この奇妙な軌道を説明するために、様々な可能性を検討した。例えば、まだ発見されていない未知の天体の重力による影響や、彗星から放出されるガスの噴射(アウトガス)が不均一だったために軌道が変化したという説などだ。しかし、これらはいずれも、あのピンポイントで地球を避けるという不自然な動きを完全に説明するには至らなかった。未知の天体の影響であれば、もっと広範囲にわたって軌道に歪みが生じるはずだし、アウトガスによる軌道変化は、もっとランダムで予測不能な動きになるはずだ。3I/Atlasの動きは、あまりにも「正確」すぎた。

この事実は、我々に一つの不気味な問いを突きつける。

もし、この軌道が偶然の産物ではないとしたら?

もし、この彗星が、我々に気づかれることなく我々を観察するために、意図的にこの軌道を選んで航行しているとしたら?

その瞬間、3I/Atlasは単なる天体現象ではなく、我々の理解を超えた知性の存在を示唆する、ミステリアスなメッセンジャーへと姿を変える。その静かなる航行は、我々人類に向けられた、深遠なる問いかけなのかもしれない。

第三章:偵察機説の浮上 – SFではない、真剣な議論

「ありえない軌道」という動かしがたい事実を前にした時、我々の常識的な思考は壁に突き当たる。既存の天文学の知識では説明がつかない現象に直面した科学者たちは、時に、より大胆で、より常識からかけ離れた仮説に目を向けざるを得なくなる。3I/Atlasの謎を解き明かす鍵として、一部の天文学者や宇宙物理学者の間で、まるでSF小説から飛び出してきたかのような一つの説が、真剣な議論の対象として浮上し始めた。それが、「偵察機説」である。

この説は、3I/Atlasを単なる自然の天体ではなく、地球外の高度な文明によって設計・建造され、我々の太陽系、特に地球を偵察する目的で送り込まれた人工的な探査機(プローブ)であると見なすものだ。にわかには信じがたい、荒唐無稽な話に聞こえるかもしれない。しかし、その根拠を一つ一つ検証していくと、この仮説が単なる空想の産物ではないことが見えてくる。

第一の根拠は、前章で詳述した「意図的としか思えない軌道制御」である。太陽系の主要な惑星を巡るグランドツアーのような航路は、情報収集の効率性を極限まで高めている。そして、最も重要なターゲットである地球に対してのみ、自らの存在を悟られないようにステルス行動を取る。この一連の動きは、無作為な自然現象と考えるよりも、明確な目的を持った知的な行動と解釈する方が、遥かに説得力がある。それはまるで、敵地に潜入した優秀なスパイが、周囲の警戒網を巧みにかいくぐりながら、目的の情報を収集する様に酷似している。

第二に、「恒星間航行という超高度な技術」の存在である。3I/Atlasが我々の太陽系に到達するまでには、何百万年、あるいはそれ以上という、想像を絶する長い年月がかかっている。その間、極低温の宇宙空間で機器を正常に保ち、宇宙線や微小なデブリとの衝突から身を守り、そして目的の星系に寸分の狂いもなく到達する航法能力。これは、現在の人類の科学技術を遥かに超越したレベルである。しかし、もし宇宙に我々よりも何万年、何百億年も長く続く文明が存在するとすれば、彼らがこうした技術を確立している可能性は決して否定できない。むしろ、彼らにとって恒星間航行は、我々が大陸間を飛行機で移動する程度の、ごく当たり前の技術なのかもしれない。

第三の根拠は、「彗星という完璧な擬態」である。もし、あなたが他の星系に探査機を送り込むとしたら、どのような姿をさせるだろうか? 金属質のピカピカした宇宙船の姿では、発見された瞬間に人工物であることが露見してしまう。最も効果的なのは、その星系に存在するありふれた自然の天体、すなわち小惑星や彗星に擬態させることだ。氷と岩石で機体を覆い、太陽に近づくとガスを放出してコマや尾を形成する。そうすれば、たとえ発見されたとしても、誰もそれが人工物であるとは疑わないだろう。3I/Atlasが見せた振る舞いは、まさにこの「擬態」のセオリーに完璧に合致している。

そして、第四の根拠が、謎に満ちた「崩壊」である。偵察機説の支持者たちは、この崩壊を「任務完了後の証拠隠滅」と解釈する。太陽系の主要なデータの収集を終え、特に重要なターゲットである地球の至近距離での観察も完了した。これ以上、太陽系に留まれば、いずれその正体が暴かれるリスクが高まる。そうなる前に、自らの機体をバラバラに分解し、宇宙の塵としてその痕跡を消し去る。それは、ミッションを完遂したスパイが、機密文書を焼却処分するのに等しい、合理的かつ冷徹な最終プロトコルなのではないだろうか。

このような恒星間天体が人工物である可能性が議論されたのは、3I/Atlasが初めてではない。2017年に発見された史上初の恒星間天体「オウムアムア」は、その極端に細長い葉巻型の形状や、太陽から遠ざかる際の謎の加速(ガス放出が観測されなかった)などから、ハーバード大学の天文学部長(当時)であったアヴィ・ローブ教授によって、地球外文明の宇宙船、あるいはその破片である可能性が真剣に提唱され、世界的な論争を巻き起こした。

ローブ教授は、「我々が異常だと考えるデータは、それが我々の知らない、より高度なテクノロジーの産物である可能性を考慮すべきだ」と主張する。3I/Atlasの不可解な振る舞いは、まさにこの「異常なデータ」に他ならない。

もちろん、偵察機説はあくまで一つの仮説であり、決定的な証拠は何一つない。しかし、それは我々の思考の枠を広げ、宇宙に対する新たな視点を与えてくれる。我々は、宇宙からの訪問者を、常に我々の理解の範囲内で解釈しようとしてきた。しかし、もし相手が我々の知性を遥かに超える存在だとしたら? 彼らの行動原理や目的は、我々の想像の範疇を遥かに超えているのかもしれない。3I/Atlasの静かなる通過は、我々が宇宙における唯一の知的生命体であるという傲慢な考えを捨てるべき時が来たことを、静かに告げているのかもしれない。

第四章:反論と科学的解釈 – 我々は冷静でなければならない

いかなる魅力的な仮説も、厳密な科学的検証のふるいにかけられなければならない。3I/Atlasが異星の偵察機であるという説は、我々の想像力を掻き立てる一方で、多くの科学者が指摘する通り、いくつかの重要な反論や代替的な解釈が存在する。陰謀論や憶測に流されることなく、冷静に科学的な視点からこの謎を分析することは、真実に近づくために不可欠なプロセスである。

まず、最も強力な反論は、「オッカムの剃刀」として知られる科学の基本原則に基づいている。これは、「ある事柄を説明するためには、必要以上に多くの仮定を用いるべきではない」という考え方だ。3I/Atlasの奇妙な軌道を説明するために、「地球外の超高度文明が存在し、彼らが恒星間航行技術を持ち、我々を偵察する目的で擬態した探査機を送り込んできた」という仮説は、あまりにも多くの、そして壮大な仮定を必要とする。それに対して、科学的な説明は、より少ない仮定に基づいている。

その一つが、「未知の物理現象」の可能性である。我々は宇宙の全てを理解しているわけではない。我々の現在の天体力学のモデルが、まだ不完全である可能性は常にある。例えば、太陽系外縁部に存在するかもしれない未発見の巨大惑星(プラネット・ナイン)の重力が、3I/Atlasの軌道に予測外の摂動を与えたのかもしれない。あるいは、恒星間空間を旅する過程で、我々がまだ知らない暗黒物質(ダークマター)の密な領域を通過し、その影響を受けた可能性もゼロではない。これらの可能性は、現時点では証明されていないが、「地球外文明の存在」という仮定よりは、少ない仮定で現象を説明しようとする試みである。

次に、「観測バイアスとデータの不確実性」という視点も重要だ。3I/Atlasは、発見当初から非常に暗く、遠い天体であった。その軌道を正確に決定するためには、地上や宇宙の望遠鏡による精密な位置測定が何度も必要になる。しかし、その観測データには、常にわずかな誤差が含まれる。この小さな誤差が積み重なることで、計算される軌道が、実際のものとは少し異なって見える可能性がある。特に、地球を「ピンポイントで避ける」という現象は、この観測誤差の範囲内で説明できる、見かけ上の動きに過ぎないという見方もある。我々が「ありえない」と感じる精度は、実はデータの不確実性の中に埋もれているのかもしれない。

また、彗星本体の「アウトガスの不均一性」という説も依然として有力である。彗星の核は均一な球体ではなく、いびつな形をした氷と岩の塊だ。太陽に熱せられると、その表面の特定の場所からジェットのようにガスが噴出することがある。このガスの噴出が、天然のロケットエンジンのように働き、彗星の軌道をわずかに変化させる。もし、このガスの噴出が偶然にも、地球との相対位置を遠ざける方向に、継続的に作用したとしたら? その確率は非常に低いかもしれないが、「地球外文明の存在」という仮定に比べれば、まだしも現実的な説明だと考える科学者は少なくない。3I/Atlasの不安定な光度変化は、まさにこのような活発で不規則なアウトガス活動が起きていたことを示唆している。

そして、最終的な「崩壊」についても、ごく自然な天文現象として説明できる。長大な恒星間の旅は、彗星の核に目に見えない無数のストレスを与えてきたはずだ。宇宙線の照射による劣化、微小デブリとの衝突によるダメージ。そうした満身創痍の状態で、初めて太陽という強力な熱源と重力源に遭遇したのだ。核の内部に閉じ込められていた揮発性の高いガスが一気に噴出し、その圧力に耐えきれず、もろい構造の核が崩壊してしまった。これは、任務完了後の自爆などではなく、長旅の末に力尽きた、悲劇的だが自然な結末と見なすことができる。

これらの科学的解釈は、偵察機説ほどドラマチックではないかもしれない。しかし、それらは既知の物理法則と観測事実に基づいて、現象を堅実に説明しようとする誠実な試みである。3I/Atlasの謎は、我々の知識が及ばない未知の自然現象を解き明かすための、新たな扉を開いたのかもしれない。異星の知性に思いを馳せるロマンと、冷静な科学的探求心。その両方の視点を持つことこそが、この深遠なる宇宙の謎に挑む上で、我々に求められる姿勢なのである。

第五章:新たな宇宙の可能性 – 我々の常識が覆される日

彗星3I/Atlasが、太陽系の奥深くで塵と氷の雲となり、静かに消えていった後も、それが投げかけた問いは、我々の心の中に深く、そして静かに残り続けている。結局のところ、あの天体が異星の偵察機だったのか、それとも単なる自然現象の産物だったのか、その真実を知る者は誰もいない。決定的な証拠は、宇宙の闇に消えてしまったのだから。

しかし、重要なのは、最終的な答えそのものではないのかもしれない。3I/Atlasという一つの天体が、我々に「可能性」という窓を開いてくれたこと、それ自体に大きな意味がある。この一件は、我々の宇宙観、生命観、そして我々自身の存在意義について、改めて深く考えるきっかけを与えてくれた。

もし、仮に「偵察機説」が真実だったとしたら、我々の世界はどう変わるだろうか。それは、人類の歴史における最大のパラダイムシフトとなるに違いない。コペルニクスが地球は宇宙の中心ではないと唱え、ダーウィンが人類は神によって創られた特別な存在ではないと示したように、「我々は宇宙で孤独ではない」という事実の確定は、我々の価値観を根底から覆すだろう。

国家間の対立や民族間の紛争は、より大きな視点の前では、いかに些細なことであるかを思い知らされるかもしれない。地球という共通の故郷を持つ「地球人」としての一体感が生まれ、人類は新たなステージへと進むことになるだろう。哲学や宗教もまた、大きな変革を迫られる。「神」の概念は再定義され、生命の尊さや宇宙における人間の役割について、全く新しい議論が始まる。それは混乱の時代の幕開けであると同時に、人類が精神的に大きく成長するための、またとない機会となるはずだ。

逆に、もし3I/Atlasが、最終的に未知の物理現象を含む、完全に自然な天体であったと証明されたとしても、我々が得るものは決して少なくない。それは、我々の宇宙に対する理解が、まだいかに浅いかという事実を突きつける。我々の知らない法則、我々の知らない力が、この宇宙にはまだ満ち溢れている。その探求は、科学に新たな目標を与え、次世代の物理学や天文学を切り拓く原動力となるだろう。3I/Atlasの「ありえない軌道」の謎を解明する過程で、全く新しい科学的発見がもたらされる可能性は十分にある。

そして何より、この一連の議論そのものが、我々人類の持つ最も素晴らしい特質、すなわち「知的好奇心」と「想像力」を力強く刺激した。夜空を見上げ、星の光の向こうに広がる無限の可能性に思いを馳せる。SF小説を読み、まだ見ぬ宇宙や生命の姿を心に描く。その営みこそが、我々を月へと到達させ、太陽系の果てまで探査機を送り込むことを可能にしたのだ。3I/Atlasは、その純粋な好奇心の炎に、新たな薪をくべてくれたのである。

幸いなことに、我々の宇宙を探る「目」は、かつてないほどの性能向上を遂げている。ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、宇宙の最も深い闇を覗き込み、生命の兆候を探し始めている。ヴェラ・C・ルービン天文台のような次世代の観測施設は、これまで見逃されてきたような暗く、小さな恒星間天体を、今後、続々と発見していくだろう。

次に我々の太陽系を訪れる「4I」や「5I」は、3I/Atlas以上に奇妙で、示唆に富んだ振る舞いを見せてくれるかもしれない。そして、いつの日か、我々はその訪問者が発する微弱な信号を捉えるか、あるいはその金属質の機体を鮮明な画像でとらえることに成功するかもしれない。

その時こそ、我々の常識が覆される日だ。

3I/Atlasの物語は、まだ終わってはいない。それは、我々がこれから紡いでいく、壮大な宇宙叙事詩の序章に過ぎないのかもしれない。夜空を見上げてみよう。無数の星々が、静かに我々を見つめ返している。その中のどこかに、我々と同じように、あるいは我々を遥かに超える知性が存在し、この広大な宇宙の謎について思いを巡らせているのかもしれない。

あなたはこの奇妙な訪問者を、ただの偶然の産物と見なしますか? それとも、遥かなる星からの静かなる視線を感じますか? 答えは、まだ誰も知らない。だが、その問いを持ち続ける限り、人類の宇宙への旅は、決して終わることはないだろう。