星々の海から訪れた、孤独な旅人

2025年7月1日、天文学者たちの間に衝撃が走りました。チリの観測システム「ATLAS」が、これまで誰も見たことのない天体を発見したのです。 その名は「3I/ATLAS」。名前に含まれる「3I」は、それが歴史上3番目に確認された「恒星間天体(Interstellar Object)」であることを示しています。

この訪問者は、私たちの太陽系で生まれた他の彗星や小惑星とは全く異なる、異邦人です。時速約21万キロメートル(秒速約58km)という驚異的なスピードで、太陽の引力を振り切るように宇宙空間を突き進んでいます。 その軌道は、太陽系に留まることを知らない「双曲線軌道」を描いており、一度太陽に接近した後は、二度と戻ることなく永遠に星々の海へと去っていく運命にあります。

3I/ATLASは単なる天体ではありません。それは、我々がまだ見ぬどこかの星系で生まれ、何十億年もの間、天の川銀河を孤独に旅してきた「銀河の旅行者」なのです。その体には、太陽系ではありえない環境で刻まれた「過去の記憶」が眠っています。この遠い昔の記憶こそが、私たち自身の存在、そして生命の起源の謎を解き明かす、壮大な物語の鍵を握っているのかもしれません。

第一章:異邦人の証明 — その軌跡と速度が語る「ありえない過去」

何が3I/ATLASを「太陽系の天体ではない」と断定させているのでしょうか。その答えは、その圧倒的な速度と、太陽系のどの惑星や彗星とも異なる軌道にあります。

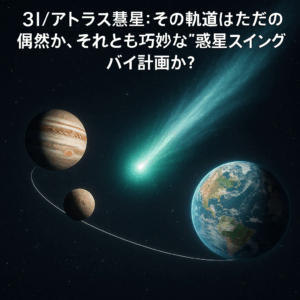

太陽系の天体は、例外なく太陽の重力に縛られています。それらは楕円軌道を描き、周期的に太陽の周りを公転します。しかし、3I/ATLASの軌道は、数学的に「離心率が1を大きく超える」双曲線を描いています。 これは、天体が太陽の重力圏に捕らわれていないことの動かぬ証拠です。つまり、この彗星は太陽系にやって来る前から、太陽の引力を振り切るほどの莫大な運動エネルギーを持っていたことを意味します。

その速度は、まさに圧巻です。太陽に最も近づく近日点では、その速度は秒速68kmにも達すると計算されています。 これは、地球の公転速度(秒速約30km)の2倍以上、太陽系の果てを旅する探査機ボイジャーの速度さえも遥かに凌駕します。

では、この驚異的なスピードはどこで得られたのでしょうか。科学者たちは、その答えが3I/ATLASの数十億年にわたる銀河旅行にあると考えています。 遥か昔、生まれたばかりの母なる恒星系から何らかの理由で弾き出されたこの彗星は、それから想像を絶する長い時間をかけて銀河を漂流してきました。その旅の途中、無数の恒星や星雲の近くを通り過ぎるたびに、それらの重力によって少しずつ加速されていったのです。 数十億年という時間が、まるで壮大な「重力スイングバイ」を繰り返し、この彗星を銀河最速級の旅行者へと変貌させたのです。

その軌跡を逆再生するように計算すると、この旅人が天の川銀河の「厚い円盤(Thick disk)」と呼ばれる領域からやってきた可能性が指摘されています。 そこは、太陽が位置する「薄い円盤(Thin disk)」よりも古く、形成から70億年以上経過した年老いた星々が多く存在する領域です。 もしこの仮説が正しければ、3I/ATLASは46億年前に誕生した太陽系よりも遥かに年上の、大先輩ということになります。

第二章:体に刻まれた記憶 — 太陽系ではありえない「化学組成」の謎

3I/ATLASの正体に迫る最大の鍵は、その「化学組成」にあります。太陽の熱を浴びて、彗星の本体(核)から放出されるガスや塵を分析することで、その天体がどのような物質でできているのか、つまり「過去の記憶」を読み解くことができるのです。

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡をはじめとする最新鋭の観測機器がこの異邦人に向けられ、次々と驚くべき事実が明らかになりました。その中でも特に天文学者たちを驚かせたのが、彗星の主成分であるはずの「水(H₂O)」と「二酸化炭素(CO₂)」の比率でした。

観測の結果、3I/ATLASから放出されるガスは、水の氷よりも圧倒的に多くの二酸化炭素を含んでいることが判明したのです。 これは、太陽系の彗星の常識とは全く異なります。私たちの太陽系では、彗星が形成される領域の温度条件から、二酸化炭素よりも水の氷の方が豊富に含まれるのが一般的です。3I/ATLASが持つこの特異な組成は、それが私たちの太陽系とは全く異なる、より低温で特殊な環境で生まれたことを強く示唆しています。

さらに驚くべき発見は続きます。チリの超大型望遠鏡VLTは、3I/ATLASのコマ(核を取り巻くガスと塵の雲)の中に、なんと「ニッケル」の蒸気が輝いていることを捉えました。 通常、ニッケルのような金属が蒸気になるには非常に高い温度が必要です。しかし、太陽からまだ遠い位置にある彗星でこれが見つかったことは、極めて異例です。しかも、一緒に存在するはずの鉄が検出されなかったことから、このニッケルは太陽系では見られない特殊な化学プロセスを経て放出されている可能性が考えられています。

これらの「ありえない」化学組成は、3I/ATLASが経験してきた壮絶な旅の痕跡とも言えます。数十億年もの間、母なる恒星の光から遠く離れ、星間空間の極低温環境にその身を置いてきました。その間、絶え間なく降り注ぐ銀河宇宙線(Galactic Cosmic Ray)が、彗星の表面にある分子を少しずつ変質させていったのかもしれません。宇宙線という名のノミが、数十億年かけて彫り上げた精巧な彫刻のように、その体には太陽系では決して創り出せない複雑な化学構造が刻み込まれているのです。この「記憶」は、他の恒星系における惑星形成の材料が、私たちの知るものとは全く異なる可能性を静かに、しかし雄弁に物語っています。

第三章:銀河の旅人、その故郷と旅路への想像

3I/ATLASがどこから来て、どのようにしてこの長い旅に出ることになったのか。その全貌を知ることはできませんが、科学的なデータに基づき、その壮大な旅路を想像することはできます。

仮説1:暴力的な揺りかごからの脱出

数十億年前、天の川銀河のどこかで、若い恒星が生まれました。その周りでは、ガスと塵が集まって無数の微惑星となり、やがて惑星へと成長していく、激動の時代が繰り広げられていました。3I/ATLASも、その中で生まれた氷の塊の一つだったのかもしれません。

しかし、その星系は、私たちの太陽系よりも遥かにダイナミックだった可能性があります。例えば、木星のような巨大なガス惑星が形成され、その強大な重力で周囲の微惑星の軌道を大きくかき乱したのかもしれません。あるいは、連星系のように複数の恒星が互いを回り、複雑な重力場を作り出していたのかもしれません。そんな「暴力的な揺りかご」の中で、3I/ATLASは巨大な天体の重力によってパチンコ玉のようにはじき出され、生まれ故郷の星系から永遠に追放されることになったのです。

仮説2:数十億年の漂流

故郷を失った3I/ATLASは、星々の間を漂う孤独な旅人となりました。1年、100年、1億年…時間の感覚も意味をなさないような、永遠にも思える時間が流れます。その旅は、絶対零度に近い闇と静寂に包まれていました。時折、遠くの超新星爆発の閃光がその体を照らし、近くを通り過ぎる恒星の重力がその進路をわずかに変えていきました。

この長い漂流期間こそが、3I/ATLASを唯一無二の存在へと変えていきました。銀河宇宙線は、その表面に化学的な痕跡を刻み続けました。内部では、放射性元素の崩壊熱がごくわずかに氷を溶かし、内部構造を変化させたかもしれません。それは、まるで宇宙という名の貯蔵庫で、数十億年かけて熟成されたヴィンテージワインのようなものです。

そして、無数の偶然が重なり、この旅人の進路は、天の川銀河の辺境に位置する、ありふれた恒星系のひとつ――私たちの太陽系へと向けられたのです。

終章:我々は、奇跡的な「すれ違い」の目撃者である

今、私たちは夜空を見上げ、この「銀河の旅人」が一時的に太陽系に立ち寄っているという、奇跡的な瞬間に生きています。3I/ATLASは、2025年10月下旬に太陽に最接近し、その後は再び太陽系の外へと向かう旅路をたどります。 地球に危険を及ぼすことはありませんが、その存在は私たちに根源的な問いを投げかけます。

この彗星が運んできた「過去の記憶」は、銀河がいかに多様な世界であるかを教えてくれます。私たちが知っている太陽系のルールは、宇宙の普遍的な法則ではないのかもしれない。どこか別の星系では、全く異なる化学組成から生命が生まれている可能性だってあるのです。

3I/ATLASの到来は、広大な銀河の中で、私たちがいかに孤立し、そして同時に、見えざる何かで繋がっているかを示唆しています。この彗星は、何十億年も前にどこかの星系で起きた出来事の「タイムカプセル」であり、その星系の「記憶」を乗せたメッセンジャーです。

やがて3I/ATLASは、私たちの視界から遠ざかり、再び無限の闇へと姿を消していくでしょう。しかし、この一瞬の出会いは、天文学の歴史に、そして私たちの宇宙観に、決して消えることのない深い痕跡を残しました。

私たちは、ただ彗星を眺めているのではありません。銀河を数十億年旅してきた、一人の偉大な旅行者の物語に耳を傾けているのです。そしてその物語は、私たち自身の起源と未来を探る、壮大な探求の新たな一ページを開いてくれたのです。