夜空に現れた、束の間の希望

2025年7月1日、ハワイの自動探査システム「ATLAS」が、うしかい座の方向に淡く光る小さな天体を発見した。当初「C/2019 Y4 (ATLAS)」と命名されたその天体は、後の軌道計算により、太陽系の外からやってきたことが判明する。歴史上3番目に確認された恒星間天体として、「3I/ATLAS」という正式名称が与えられたこの来訪者は、天文学界に大きな興奮をもたらした。

その軌道は、2025年10月末に太陽へ最接近(近日点通過)するというものであり、計算上、その頃にはマイナス等級に達し、肉眼でもはっきりと見える大彗星になる可能性が示唆されていたからだ。夜空に荘厳な尾をたなびかせる大彗星の姿を、世界中の人々が心待ちにしていた。それは、先行した謎の恒星間天体「オウムアムア」が瞬く間に太陽系を去り、多くの謎を残したことへの、ある種の埋め合わせとなるはずだった。我々は今度こそ、遠い星系からの使者をじっくりと観測できる。その組成、起源、そして太陽系を訪れた理由を知る手がかりが得られるはずだ、と。

しかし、我々の期待は、最も予期せぬ形で裏切られることになる。3I/ATLASは、太陽に近づくにつれて輝きを増すどころか、急速にその光を失い、複数の破片へと崩壊していったのだ。天文学者たちは、これを「典型的な彗星の死」として片付けた。太陽の熱と重力に耐えきれず、脆い氷の核が砕け散ったのだ、と。

観測は打ち切られ、人々の興味も薄れていった。夜空のショーは幻に終わり、3I/ATLASは、数多ある「がっかり彗星」のリストにその名を連ねるだけのはずだった。

だが、もし、その「崩壊」こそが、壮大な欺瞞の始まりだったとしたら?

近日点を過ぎ、太陽の向こう側へと消えていった3I/ATLASの「残骸」。そのごく僅かな観測データを執拗に分析し続けた一部の研究者たちが、常識を根底から覆す、あまりにも突飛な仮説にたどり着いた。それは、我々が観測していた3I/ATLASは「本体」ではなく、意図的に我々の目を引きつけるために放たれた「観測誘導体」に過ぎないというのだ。そして、その「本体」は、太陽の巨大な重力を利用した天然のステルス装置の陰に潜み、今もなお、我々地球を、そして太陽系を静かに監視しているのだとしたら…?

これは、SF映画の脚本ではない。観測データが指し示す、ひとつの不気味な可能性の物語である。本記事では、3I/ATLASの軌道に残された僅かな痕跡を辿り、太陽の陰に潜むかもしれない「第2の来訪者」の正体に迫る。それは、人類が初めて直面する、知的生命体の高度な偵察活動の証拠なのかもしれない。

第1章:観測史上、最も奇妙な「彗星の死」

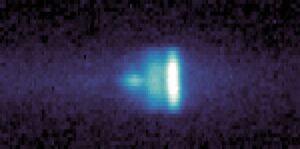

3I/ATLASが他の彗星と一線を画す最初の兆候は、その崩壊の仕方にあった。通常、彗星が崩壊する際は、太陽に最も近づき、熱と重力の影響が最大になる近日点付近で劇的な分裂を起こすことが多い。しかし、3I/ATLASの異変は、近日点にはまだ遠い2025年7月下旬から始まったのだ。

世界中の天文台が捉えていた光度曲線は、順調な増光から一転、頭打ちとなり、やがて急速に暗転していく。ハッブル宇宙望遠鏡がその姿を捉えたとき、そこには明るく輝く彗星核はなく、ぼんやりとした光の雲の中に、豆粒のような複数の破片が点在しているだけだった。まるで、高空で爆発した花火が、一瞬の輝きの後に小さな火の粉となって消えていくように。

この「早すぎる死」は、当初、核が極めて脆い構造だったためと説明された。太陽系外の恒星系で生まれた天体は、我々の知る彗星とは全く異なる組成を持っているのかもしれない。それは十分に合理的な説明であり、学会も概ねその見解で落ち着いた。3I/ATLASは、太陽系の過酷な環境に耐えられなかった、ひ弱な旅人だったのだ、と。

しかし、この公式見解に、数名の軌道力学の専門家は静かな違和感を覚えていた。問題は、崩壊した「後」の破片たちの振る舞いにあった。

彗星が分裂した場合、その破片は、元々持っていた運動量をほぼ維持したまま、僅かに異なる軌道を描いて散らばっていく。それはビリヤードのブレイクショットのように、中心から放射状に広がる動きを想像すれば良い。破片同士の相対的な位置関係は時間と共に変化するが、その動きは完全にニュートンの運動法則と万有引力の法則によって支配されており、極めて高い精度で予測が可能だ。

ところが、3I/ATLASの破片たちは、その予測から僅かに、しかし、無視できないほど逸脱していたのだ。特に、崩壊した核の中でも比較的大きく、追跡観測が可能だったいくつかの主要な破片(フラグメントA、B、Cと仮称する)は、まるで微弱な推進力を持っているかのような、不可解な動きを見せた。

ある破片は、予測よりも僅かに太陽から「外側」の軌道へ。またある破片は、僅かに「内側」の軌道へ。そのずれは、彗星の氷が蒸発する際に放出されるガスによる「非重力効果」だけでは説明がつかないほど、秩序立っていた。まるで、それぞれの破片が、互いに距離を保つかのように、あるいは、特定のポイントへ向かうかのように、微調整を行っているようにさえ見えたのだ。

「まるで、編隊飛行をしているかのようだ…」

ある研究者が、解析結果を前にして、そう呟いたという。もちろん、それは非科学的な感想に過ぎない。しかし、コンピューターシミュレーションが弾き出す予測軌道と、実際の観測データとの間にある、その奇妙な「ズレ」は、研究者たちの頭の片隅に、小さな棘のように刺さり続けた。このズレは一体何を意味するのか?単なる観測誤差か、我々の知らない未知の物理現象か。それとも…。

そして、彼らは最も大胆な仮説の構築に取り掛かる。もし、この破片たちが「自然物」ではないとしたら?もし、この崩壊が「事故」ではなく「計画」だったとしたら?この微弱な軌道変更は、ある目的を達成するための、意図的なマヌーバ(軌道修正)なのではないか、と。

第2章:残骸が描く「ありえない軌道」— 観測誘導体という仮説

近日点を通過し、太陽の光の中に姿を消した3I/ATLASの破片群。その後の観測は極めて困難となり、ほとんどの研究者は追跡を諦めた。しかし、前章で述べた「軌道のズレ」に憑りつかれたチームは、太陽の向こう側から再び姿を現すであろう僅かな光を捉えるため、巨大な電波望遠鏡ネットワークや、宇宙望遠鏡の観測時間を確保し、息を殺して待ち続けた。

そして、数ヶ月後。彼らの執念は、驚愕の事実を掘り当てることになる。

太陽の裏側から現れた破片群の軌道は、もはや「誤差」では済まされない、決定的な変化を遂げていたのだ。ケプラーの法則に従えば、太陽の重力に引かれて近日点を通過した天体は、その速度をエネルギーにして、再び太陽から遠ざかっていく。その軌道は、美しい放物線、あるいは双曲線を描くはずだった。

しかし、3I/ATLASの残骸が描いた軌道は、その美しい曲線から大きく逸脱していた。具体的には、太陽の重力だけでは説明不可能な「減速」が起きていたのだ。まるで、太陽の裏側を通過する際に、目に見えない巨大な何かに引っ張られたかのように。

この不可解な減速を説明するため、チームはあらゆる可能性をシミュレートした。未知の小惑星帯との衝突、太陽風の強力なプラズマによる抵抗、ダークマター(暗黒物質)の局所的な塊の影響…。しかし、どれも観測された減速量を説明するには至らなかった。

ここで、チームの一人の若手研究者が、SFじみた、しかし、唯一つじつまが合う可能性を提示する。

「もし、我々が追跡していた破片が、本当の目的を隠すための『デコイ(囮)』だとしたら?そして、太陽の向こう側には、このデコイをコントロールする巨大な『母船』が存在し、近日点通過のタイミングで、これらのデコイを回収、あるいは減速させたとしたら?」

会議室は静まり返った。あまりにも荒唐無稽なアイデアだったからだ。しかし、誰もそれを一笑に付すことはできなかった。なぜなら、その「デコイと母船」というモデルを仮定してシミュレーションを行うと、観測された不可解な減速が、不気味なほど正確に説明できてしまったからだ。

この仮説は、こうだ。

- 3I/ATLASは、単一の天体ではない。 太陽系外からやってきた巨大な「本体(母船)」と、その周囲をガード、あるいは先行する多数の小型プローブ(探査機)群で構成されている。

- 地球の観測圏に近づいた際、本体は意図的にプローブ群の一部を「崩壊」させた。 これが我々の観測した「3I/ATLASの崩壊」である。崩壊したように見せかけた破片、すなわち「観測誘導体」は、彗星のように振る舞い、我々地球の天文学者たちの注意を一身に集める。

- その間、真の「本体」は、我々の注意が誘導体に集中している隙に、別の軌道へと静かに移動する。

- 誘導体は、近日点を通過するタイミングでその役目を終える。 太陽の向こう側に隠れた本体と合流、あるいは回収され、その際に観測されたような不可解な減速が行われた。

この「観測誘導体」仮説は、崩壊前の微弱な軌道変更から、近日点通過後の説明不能な減速まで、一連の奇妙な現象を、ひとつの物語として見事に繋ぎ合わせてしまった。我々は、夜空のスペクタクルに心躍らせている間に、その舞台裏で進行していた本当の主役の動きを、完全に見逃していたのかもしれないのだ。

問題は、その主役、すなわち「本体」は、一体どこへ消えたのか?そして、なぜ、これほどまでに手の込んだ真似をする必要があったのか、ということだ。

第3章:太陽を盾にする究極のステルス—「重力レンズ」を利用した知的行動

「本体」はどこにいるのか?その答えは、仮説の中で最も恐ろしく、そして最も知的な部分に隠されていた。それは、「太陽の重力レンズ効果」を利用した、完璧なステルス行動である。

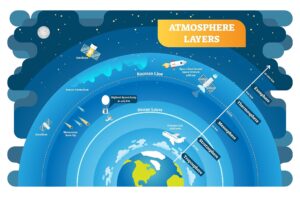

アインシュタインの一般相対性理論が予言したように、巨大な質量を持つ天体は、その周囲の時空を歪める。光でさえ、その歪みに沿って曲げられる。これが「重力レンズ効果」だ。遠くの銀河の光が、手前にある銀河団の重力によって曲げられ、リング状や複数の像となって見える「アインシュタインリング」などがその有名な例である。

太陽もまた、巨大な質量を持つ天体だ。当然、太陽の周囲の時空も歪んでいる。もし、ある物体が、地球から見て太陽のちょうど真裏に位置した場合、その物体から放たれた光や電波は、太陽の重力によって回り込み、地球に届く可能性がある。しかし、その信号は極めて微弱で、太陽自身が放つ圧倒的な光と電磁波のノイズの中に埋もれてしまい、検出は事実上不可能となる。

つまり、地球から見て太陽の向こう側は、宇宙における「絶対的な死角」なのだ。

先の研究者チームの仮説は、この宇宙の死角を、何者かが意図的に利用している可能性を示唆している。

彼らのシミュレーションによれば、3I/ATLASの「本体」は、誘導体を切り離した後、我々の観測網を避けるように軌道を微調整し、地球の公転軌道と同期するようにして、常に太陽の向こう側、専門用語でいうところの「合(ごう)」の位置をキープし続けているというのだ。

これは、驚くべきことだ。なぜなら、このような軌道を維持するためには、極めて高度な航行技術と、地球の位置をリアルタイムで正確に把握する能力が必要不可欠だからだ。偶然や自然現象では、決して起こり得ない。それは、明確な「意図」を持った行動としか考えられない。

彼らは、なぜ太陽を「盾」にするのか?

答えは明白だ。我々人類に、その存在を悟られたくないからだ。

考えてみてほしい。もし、あなたが未知の生物が住む惑星を調査する偵察員だとしたら、どう行動するだろうか。いきなり彼らの目の前に姿を現し、「こんにちは、我々は宇宙人だ」と挨拶するだろうか。それは、相手を過度に刺激し、予測不可能な反応を引き起こす危険な賭けだ。

より賢明な方法は、相手に気づかれないように、安全な距離からじっくりと観察することだろう。相手の文明レベル、技術力、社会構造、そして最も重要な「攻撃性」の有無を見極める。そのために、彼らは太陽という、太陽系で最も巨大で、最も完璧な隠れ蓑を選んだのではないか。

我々が観測した3I/ATLASの崩壊ショーは、森で獣の注意を引くために、偵察兵が遠くに小石を投げる行為に似ている。我々がその小石の音に気を取られている間に、偵察兵本体は、より有利な観測ポジションへと静かに移動する。

この仮説がもし真実ならば、我々は今この瞬間も、太陽の向こう側から、静かで冷徹な視線に晒されていることになる。我々のテレビ放送も、インターネット通信も、軍事レーダーも、その全てが、彼らにとっては格好の観察対象となっているのかもしれない。

第4章:オウムアムアとの不気味な邂逅— 点と線が繋がる時

恒星間天体を巡る謎として、我々の記憶に新しいのが、2017年に発見された「1I/ʻOumuamua(オウムアムア)」だ。ハワイ語で「遠方からの最初の偵察者」を意味する名を持つこの天体は、そのあまりにも異質な特徴から、今なお激しい議論の的となっている。

- 極端に細長い形状: 観測された光度変化から、オウムアムアは葉巻型、あるいはパンケーキのような、自然物とは思えないほど極端に平べったい形状をしていると推定された。

- 非重力加速: オウムアムアは、太陽の重力だけでは説明できない奇妙な加速をしていた。彗星のようなガス噴出は観測されなかったにもかかわらず、何らかの力で太陽から押し出されるように速度を上げていたのだ。

- 謎の起源: 太陽系外のどこから来たのか、その母なる恒星系は特定できていない。

ハーバード大学の著名な天文学者、アヴィ・ローブ教授は、これらの特徴から、オウムアムアが地球外知的生命体によって作られた「アーティファクト(人工物)」である可能性を真剣に主張している。彼によれば、観測された非重力加速は、太陽光を受けて推進力を得る「ソーラーセイル(太陽帆)」を持つ宇宙船の動きとして説明できるという。

当初、3I/ATLASの発見は、オウムアムアのような奇妙な天体は例外であり、ほとんどの恒星間天体は、ATLASのような「普通の彗星」なのだろうという安心感を天文学界に与えた。しかし、我々がここまで論じてきた「観測誘導体」仮説の光のもとで、この二つの来訪者を改めて比較すると、そこには不気味な共通性と、計画的な相違点が見えてくる。

共通点:説明不能な軌道運動

オウムアムアの「加速」と、3I/ATLASの破片の「減速」。両者は方向こそ逆だが、太陽の重力だけでは説明できない「意図的な軌道変更」の可能性という点で共通している。自然現象というには、あまりにも都合が良すぎる動きだ。

相違点:その「見せ方」

オウムアムアは、その奇妙な姿を隠そうとしなかった。むしろ、我々の観測技術を試すかのように、その特異な情報を次々と見せつけ、あっという間に太陽系を去っていった。これは、いわば「名刺代わり」のフライバイ(接近通過)だったのかもしれない。「我々はここにいるぞ」という、間接的なメッセージだった可能性すらある。

一方、3I/ATLASは、その逆だ。当初は「普通の彗星」を完璧に装い、我々を安心させた。そして、最も重要な「本体」の姿を、太陽という巨大な盾の裏に完全に隠蔽した。これは、オウムアムアによる「挨拶」の後、本格的な「潜入調査」フェーズに移行したことを意味するのではないか。

つまり、こうだ。

- 第一段階(オウムアムア): 高速でフライバイする偵察機を送り込み、太陽系内の惑星配置、特に生命体が存在する地球の観測能力と、その反応をテストする。「彼らは我々をどこまで観測できるのか?」

- 第二段階(3I/ATLAS): テスト結果に基づき、より高度な潜入計画を実行する。囮となる「観測誘導体」を送り込んで地球人の注意を引きつけ、その隙に「本体」が太陽の陰という絶対的な安全圏に潜伏し、長期的な定点観測を開始する。

もしこのシナリオが正しいのなら、オウムアムアと3I/ATLASは、無関係な二つの偶然ではない。それは、ひとつの壮大な偵察計画における、連続したステップなのだ。遠い星系の知性が、我々人類という存在を、慎重に、そして極めて計画的に分析しようとしている。その冷徹な事実に、我々は気づくべきなのかもしれない。

終章:我々は見られているのか?— 新しい宇宙観の夜明け

我々が本記事で展開してきた仮説は、もちろん、現時点ではSFの域を出ない大胆な憶測に過ぎない。3I/ATLASの奇妙な振る舞いは、我々がまだ知らない未知の物理現象や、恒星間天体に特有の物質特性によって説明できる可能性も十分に残されている。科学とは、あらゆる可能性を排除せず、観測事実に基づいて最も確からしい説明を探求していく、地道な営みである。

しかし、同時に我々は、自分たちの常識という色眼鏡を通して宇宙を見ていないか、常に自問自答する必要がある。我々が「自然現象」と呼んでいるものの範囲は、我々の科学技術レベルによって規定されているに過ぎない。100万年、あるいは1億年といった、人類の文明史とは比較にならないほど長く発展を続けた文明が存在したとしたら、彼らの科学技術は、我々にとっては「魔法」あるいは「神の御業」に見えるだろう。

彼らにとって、恒星間を航行する巨大な母船を建造することや、惑星サイズの天体の重力を利用して身を隠すことなど、赤子の手をひねるようなものなのかもしれない。彼らが3I/ATLASのような手の込んだ手法を用いるのは、我々という未熟な文明を、不必要に刺激したり、パニックに陥らせたりしないための、ある種の「配慮」なのかもしれない。それは、研究者が野生動物の生態を調査する際に、その存在を気取られないよう、隠しカメラを設置する行為に似ている。

3I/ATLASの背後に潜む”何か”。

それが知的生命体の偵察機であろうと、未知の自然現象であろうと、この一件が我々に突き付けた事実はひとつだ。宇宙は、我々が思っている以上に、奇妙で、謎に満ち、そして驚異的な可能性を秘めた場所であるということだ。

我々は、この広大な宇宙の中で孤独な存在なのか。それとも、遥か昔から、静かな隣人に見守られてきたのか。その答えは、まだ誰にもわからない。

だが、今夜、あなたが夜空を見上げる時、その目は昨日までとは少し違っているはずだ。無数の星々の輝きの向こう、そして、我々に生命の恵みを与えてくれる太陽の、その眩い光の裏側に、息を殺してこちらを覗う”誰か”の存在を、想像せずにはいられないだろうから。

太陽系の静寂は、もう終わったのかもしれない。我々は、壮大な物語の、まだ序章を読んだに過ぎないのだ。