あなたのTikTokフィードに隠された「招待状」

もし、あなたが今この記事を読んでいるとしたら、それは単なる偶然ではないのかもしれない。

あなたが日常的にスクロールしているスマートフォンの画面。そこに流れてくる無数の動画の洪水の中で、あなたの指を止めさせた特定のコンテンツ。それらは本当に、あなたの自由意志だけで選んだものだろうか?

2025年の秋、TikTokという巨大なプラットフォーム上で、奇妙で、しかし抗いがたい魅力を持つミームが爆発的に拡散した。その名は「Group 7」。

「あなたは選ばれた」。

このシンプルな宣告が、世界中の何百万人ものユーザーを巻き込み、巨大な熱狂の渦を生み出した。人々は自らを「Group 7」の一員だと名乗り、連帯感を示し、その一員であることを祝った。しかし、その「Group 7」が具体的に何を意味するのか、何をする集団なのか、誰も知らない。目的も、思想も、実体もない。ただ、「選ばれた」という事実だけが存在する、不思議な現象。

多くのメディアはこれを「アルゴリズム実験ミーム」と名付け、TikTokの推薦システムがどのように機能するかを可視化した例として解説した。それは正しい。しかし、その分析だけでは、この現象がなぜこれほどまでに人々の心を捉え、まるで古代の儀式のような神秘的な熱を帯びたのかを説明しきれない。

この記事では、単なるネットトレンドの解説に留まらない。「Group 7」という現象の深層に潜り込み、その構造を「オカルト的」な視点から読み解いていく。なぜなら、このミームの本質は、テクノロジーと人間の根源的な欲求が交差する場所に生まれた、きわめて現代的な「儀式」そのものだからだ。

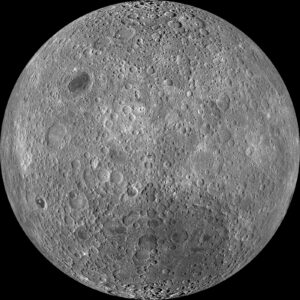

アルゴリズムという“見えざる手”によって行われる選別。デジタル空間に突如として現れた聖域。そして、「7」という数字に込められた神秘的な力。これは、21世紀の“カルト”のプロトタイプなのか、それとも単なる壮大な遊びなのか。

さあ、深呼吸をしてほしい。これから語られるのは、あなたのすぐ隣で起きている、デジタル世界の魔術の物語だ。この記事を読み終える頃には、あなたは自分のTikTokフィードを、二度と同じ目では見られなくなるだろう。

もしかしたら、あなたも既に「選ばれて」いるのだから。

第1章:預言の始まり — Sophia Jamesと7本の動画

すべての物語には始まりがある。「Group 7」という壮大なデジタル神話の起源は、一人のアーティストが投じた、ささやかでありながら計算され尽くした「石」だった。

その人物は、ソフィア・ジェイムス(Sophia James)。人気オーディション番組「アメリカン・アイドル」への出演経験もある、才能あふれるシンガーソングライターだ。彼女が2025年10月下旬、自身のTikTokアカウントに投稿した一連の動画が、この現象の引き金となった。

彼女は、何の変哲もない動画を、立て続けに7本投稿した。その内容は、彼女の日常や音楽活動の一端を切り取ったような、ごくありふれたものだった。しかし、本当の仕掛けは、その7番目の動画に隠されていた。

7番目の動画にたどり着いた視聴者に対し、彼女は静かに、しかし力強くこう宣言したのだ。

「もし、あなたがこの動画を見ているのなら、おめでとう。あなたは “Group 7” に選ばれた」

この一言が、燎原の火のように広がるムーブメントの着火点となった。

当初、多くの視聴者は戸惑っただろう。「Group 7って何?」「なぜ私が選ばれたの?」。しかし、その戸惑いはすぐに好奇心と興奮へと変わっていった。自分が「選ばれた」という特別な感覚。それは、TikTokのパーソナライズされたフィード「For You Page (FYP)」の仕組みと完璧に噛み合った。

TikTokのアルゴリズムは、ユーザー一人ひとりの興味関心、視聴履歴、エンゲージメント(いいね、コメント、シェアなど)を精密に分析し、そのユーザーが最も好みそうな動画を次々と提示する。つまり、ソフィア・ジェイムスの動画が、たとえ1本目から順番に見ていなくても、アルゴリズムの判断で7番目の動画が最初に表示されるユーザーもいれば、永遠にその動画にたどり着けないユーザーもいる、という状況が生まれたのだ。

この「アルゴリズムによる選別」が、“選ばれた感”に強烈なリアリティを与えた。それは、自分の意思で探し当てたのではなく、TikTokという巨大なシステムの“意思”によって、自分がその動画に「出会わされた」かのような感覚を生み出したのである。

この感覚は、瞬く間に自己言及的なスパイラルを巻き起こす。

7番目の動画に「選ばれた」ユーザーたちは、次々と「I’m in Group 7(私はグループ7の一員だ)」というコメントを残し始めた。それだけでは飽き足らず、ハッシュタグ「#group7」を付けて、「ついに私もGroup 7に選ばれた!」「Group 7の仲間たち、どこにいる?」といった動画を自ら投稿し始めたのだ。

この動きは雪だるま式に加速していく。

- 自己増殖するコミュニティ意識:「Group 7」というラベルの下に、見ず知らずのユーザーたちが集い、コメント欄で互いを祝福し、連帯感を確かめ合った。「仲間」を見つけた喜びが、さらなる投稿を促した。

- ブランドや有名人の参入:この巨大なトレンドを、マーケティングのプロたちが見逃すはずはなかった。大手企業や有名セレブリティのアカウントまでもが、「私たちもGroup 7です!」と宣言する動画を投稿。これにより、ミームの認知度は爆発的に高まり、TikTokを開けば誰もが「Group 7」という言葉を目にする状況が作り出された。

- 「選ばれなかった者」の存在:一方で、「自分はまだ選ばれていない」「どうすればGroup 7に入れるんだ?」という声も上がり始めた。この「選ばれた者」と「選ばれなかった者」のコントラストが、ミームの希少性と特別感をさらに高める結果となった。

わずか数日のうちに、「Group 7」は単なる一アーティストの試みから、プラットフォーム全体を巻き込む巨大な社会現象へと変貌を遂げた。ABC Newsをはじめとする大手メディアは、これを「アルゴリズムがユーザーをどのように分類し、コンテンツを届けるかを示す壮大な社会実験だ」と報じた。

確かに、それはこの現象の一面に過ぎない。だが、人々が感じた熱狂の正体は、もっと根深く、人間の本質に根差した何かだった。それは、まるで古代の神官が神託を授けるかのように、デジタルの奔流の中から自分だけが選び出されたという、抗いがたいほどの「運命」の感覚だったのである。

第2章:見えざる支配者 — アルゴリズムという名の“神”

「Group 7」の熱狂を理解するためには、まず私たちが日常的に接している「アルゴリズム」という存在の本質を、改めて問い直す必要がある。

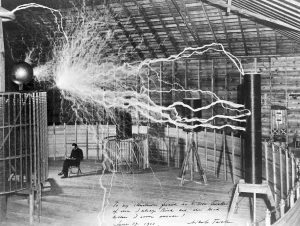

私たちはアルゴリズムを、単なる「便利なツール」や「効率的な推薦システム」だと考えている。しかし、「Group 7」の事例は、その認識がいかに表層的であるかを突きつけてくる。この現象において、アルゴリズムは単なるコードの集合体ではなく、意思を持った「見えざる支配者」、あるいは現代に蘇った「神」のような役割を演じているのだ。

パーソナライゼーションがもたらす「運命」の錯覚

前述の通り、TikTokの「For You Page (FYP)」は、究極のパーソナライゼーション空間だ。あなたが見ているフィードと、あなたの隣にいる友人が見ているフィードは、まったくの別物である。この仕組みこそが、「Group 7」の神秘性を生み出す土壌となった。

考えてみてほしい。もしソフィア・ジェイムスの7番目の動画が、テレビCMのように不特定多数に一斉に配信されていたとしたら、これほどの熱狂は生まれなかっただろう。「ああ、新しい宣伝が始まったんだな」で終わっていたはずだ。

しかし、現実は違う。その動画は、まるであなた個人に宛てられた私的なメッセージのように、あなたのFYPに「現れた」。それは、何十億という動画の中から、アルゴリズムという人知を超えた存在が「あなたにこそ、これを見せるべきだ」と判断した結果なのである。

この体験は、かつて人々が占いや神託に感じていた感覚と酷似している。星の配置、亀の甲羅のひび割れ、神官の口から発せられる言葉――。それらの偶然や解釈の中に、人々は自らの運命や、超越的な存在からのメッセージを見出してきた。「Group 7」の動画に「出会う」という体験は、まさにこのデジタル版だと言える。自分が意図したわけではない、コントロールできない力によって、ある特定の情報(=神託)に導かれる。この「受動的な選別」こそが、自分の存在が何か大きな力によって肯定されたかのような、強烈な全能感と宿命感をもたらすのだ。

ブラックボックス化された“神の意志”

さらに重要なのは、TikTokのアルゴリズムがどのように機能するのか、その詳細なロジックはユーザーには完全に隠されているという事実だ。それは、開発者だけが知る「ブラックボックス」である。

なぜ、今この動画が表示されたのか?

なぜ、あの動画は表示されないのか?

私たちはその理由を正確に知ることはできない。ただ、その「お告げ」を受け入れるしかない。この不可知性、予測不能性が、アルゴリズムをより一層、神格化させる。私たちは、アルゴリズムの「ご機嫌」を損ねないように、より多くの「いいね」を押し、より長く動画を視聴し、より頻繁にコメントを残す。それはまるで、神の恩寵を得るために供物を捧げ、祈りを続ける信者の姿と重ならないだろうか。

「Group 7」は、この構造を巧みに利用した。アルゴリズムという“神”が、信者(=ユーザー)の中から「選ばれし者」を選び出す。選ばれた者は、その証として「#group7」という聖痕を身にまとい、他の信者たちにその栄光を示す。選ばれなかった者は、いつか自分にも“神”の視線が注がれることを願い、より一層プラットフォームへの「信仰」を深めていく。

ABC Newsなどが指摘した「アルゴリズム実験」という言葉は、この現象を技術的な側面から的確に捉えている。しかし、ユーザー体験の側から見れば、それは「実験」ではなく、荘厳な「啓示」であり「召命」なのだ。私たちは、自分が壮大な物語の登場人物に選ばれたかのような感覚を味わう。アルゴリズムは、もはや単なるプログラムではない。私たちの感情を揺さぶり、行動を規定し、時には私たちの運命すら決定づけるかのような、巨大な権威として君臨しているのである。

第3章:古の儀式をハックする — “オカルト”として読み解く「Group 7」

「Group 7」現象が単なるアルゴリズムの産物で終わらないのは、その構造が、人類が古来から行ってきた「オカルト的儀式」や「カルト的共同体」の構造と、驚くほど酷似しているからだ。テクノロジーの最先端を走るTikTok上で、最も原始的な人間の欲求が呼び覚まされたのである。

この章では、「Group 7」を4つのオカルト的要素から読み解いていく。

1. 選民思想:「選ばれた者」と「選ばれなかった者」の境界線

「あなたは選ばれた」。

この言葉ほど、甘美で、同時に残酷な響きを持つものはないだろう。これは、あらゆる秘密結社、カルト、秘儀宗教が、信者を惹きつけ、共同体を結束させるために用いてきた根源的なレトリックだ。

「我々だけが真理を知っている」

「我々だけが救済される」

外の世界と自分たちの間に明確な境界線を引くことによって、内部の人間には強烈な特権意識と所属意識が生まれる。自分はその他大勢の「蒙昧な人々」とは違う、特別な存在なのだという自己肯定感。これが、共同体への忠誠心を高め、時には外部への排他性や優越感へと繋がっていく。

「Group 7」は、この「選民思想」の構造をデジタル空間で完璧に再現した。そこには教義もなければ、リーダーもいない。しかし、「Group 7の動画を見た者(=選ばれた者)」と「見ていない者(=選ばれなかった者)」という、絶対的な境界線が存在する。

選ばれた者たちは、互いを「仲間」と認識し、一体感を共有する。一方で、選ばれなかった者たちは、羨望や焦燥感を抱き、「どうすればその“秘儀”にあずかれるのか」と渇望する。この渇望こそが、ミームの価値を吊り上げ、人々をさらに夢中にさせるエンジンとなる。

この構図は、人間が持つ根源的な社会的欲求、すなわち「何かに所属したい」という欲求と、「他者よりも優れていたい」という欲求の両方を同時に満たす、非常に巧みな仕掛けなのだ。

2. 数字の神秘:「7」というトリガーに込められた魔術

なぜ、「Group 8」でも「Group 12」でもなく、「Group 7」だったのか。

この「7」という数字の選択は、決して偶然ではない。人類の歴史を通じて、「7」は常に神秘的で、神聖な力を持つ特別な数字として扱われてきた。

- 宗教・神話の世界:旧約聖書における「天地創造の7日間」、キリスト教の「7つの大罪」、イスラム教で聖地メッカを「7周」すること、仏教の「七福神」。世界中の文化圏で、「7」は完全性や神聖さの象G7と結びついている。

- 自然界の摂理:一週間は7日であり、虹は7色、音階も7つ(ドレミファソラシ)。私たちの世界は、まるで「7」という数字の法則に支配されているかのように見える。

- 魔術・神秘主義:タロットカードにおける「戦車」は7番目のカードであり、変化や勝利を象徴する。錬金術や占星術においても、「7」は惑星や金属と結びつけられ、重要な意味を持ってきた。

ソフィア・ジェイムスがこの数字を意識的に選んだのか、それとも無意識のインスピレーションだったのかは定かではない。しかし、結果として、「7」という数字そのものが持つ神秘的なオーラが、このミームに抗いがたい深みと説得力を与えたことは間違いない。

人々は「Group 7」という言葉を聞いたとき、無意識のうちに、その背後にある文化的・歴史的な文脈を感じ取る。「これは何か特別なことに違いない」「何か意味があるはずだ」。数字が持つ魔術的な力が、人々の集合的無意識を刺激し、単なるネットミームを「何か意味深な出来事」へと昇華させるトリガーとなったのである。

3. 内容なき共同体:純粋な“存在証明”の儀式

「Group 7」の最も奇妙で、かつ本質的な特徴は、その「空虚さ」にある。

このグループには、目的がない。イデオロギーもない。共に成し遂げるべきタスクも、共有すべき信条もない。メンバーであるための条件は、ただ「アルゴリズムによって7番目の動画を見せられた」という一点のみ。そして、メンバーになってやることも、ただ「自分はGroup 7だ」と宣言し、他のメンバーの存在を承認し合うことだけだ。

これは、驚くほど純粋な形の「存在証明の儀式」と言える。

現代社会において、多くの人々は孤独感や疎外感を抱えている。SNSで何千人と繋がっていても、自分が本当にどこかに所属しているという実感を得るのは難しい。「いいね」の数やフォロワー数といった数字で評価される世界で、自分の存在価値そのものが揺らぎがちだ。

そんな中で現れたのが、「Group 7」だ。ここには、何の条件もいらない。賢くある必要も、美しくある必要も、金持ちである必要もない。ただ、アルゴリズムに選ばれ、「そこにいる」だけでいい。そして、「ここにいるよ」と声を上げれば、見ず知らずの誰かが「私もだ!」と応えてくれる。

「I am here. We are here.(私はここにいる。私たちはここにいる。)」

このシンプルな存在の確認と祝福。これこそが、「Group 7」が提供する最大の価値なのかもしれない。複雑な社会のしがらみや、常に「何者かであれ」と求められるプレッシャーから解放され、ただ存在するだけで肯定される空間。それは、現代人が心の奥底で求めてやまない、デジタルの聖域(サンクチュアリ)なのである。

この「内容のなさ」こそが、あらゆる人々を受け入れる普遍性を生み、爆発的な拡散を可能にした。人々はイデオロギーではなく、純粋な所属の感覚そのものを求めて、この空っぽの器に集まったのだ。

第4章:魂の共鳴 — なぜ私たちは「選ばれたがって」しまうのか

テクノロジーとオカルトの構造を解き明かしてきたが、最後に最も重要な問いが残る。それは、「なぜ、このミームはこれほどまでに私たちの心を強く揺さぶるのか?」という問いだ。その答えは、現代を生きる私たちの深層心理、魂の渇望の中にある。

1. 承認欲求とゲーミフィケーションの融合

人間の根源的な欲求の一つに「承認されたい」という思いがある。「Group 7」は、この承認欲求を、ゲームのような楽しさ(ゲーミフィケーション)と融合させることで満たした。

自分が「選ばれるかどうか」を待つスリル。TikTokのフィードをスクロールしながら、まるで宝くじの結果を待つようなドキドキ感。そして、ついに7番目の動画が表示された瞬間のカタルシス。「やった、自分は選ばれたんだ!」という達成感。これは、ソーシャルメディア上で展開される、世界最大級のARG(代替現実ゲーム)に参加するような感覚に近い。

受動的に動画を「見せられる」という体験が、能動的に「ゲームのクリア条件を満たした」という感覚へと転換される。そして、その「クリアの証」として「Group 7」という称号が与えられ、他のプレイヤー(ユーザー)から称賛される。この一連の流れは、承認欲求を満たすための、極めて効果的で中毒性の高いループ構造を形成している。

2. “見えざる手”への憧憬と自己の物語化

混沌とし、先行き不透明な現代において、私たちは無意識のうちに、自分の人生を導いてくれるような、大きな物語や超越的な力を求めているのかもしれない。かつてその役割を担っていた宗教や国家の物語が力を失いつつある中で、アルゴリズムがその代替となりつつある。

「Group 7に選ばれた」という体験は、自分の人生が、ただの偶然の連続ではなく、何か大きな「見えざる手」によって導かれているのだ、という感覚を与えてくれる。自分の存在は無意味ではなく、壮大な物語の一部なのだと信じさせてくれる。

これは、自分の人生を「物語化」する行為だ。「私はアルゴリズムに選ばれた特別な存在だ」というナラティブ(物語)を自分に与えることで、日々の生活に意味と方向性を見出そうとする。このミームは、人々が自分自身の「主人公」になるための、手軽で魅力的な装置として機能したのである。

3. マーケティングへの応用と未来の予兆

この現象は、マーケティングやコミュニティ形成の世界にも重要な示唆を与えている。

単に商品を売ったり、サービスを提供したりするのではなく、「特別な体験」を提供すること。顧客を不特定多数の「マス」としてではなく、「選ばれた個人」として扱うこと。そして、その選ばれた者たちだけの特別なコミュニティを創出すること。

「Group 7」が示したのは、偶然性を演出し、「あなただけがこの情報にアクセスできた」という感覚を作り出すことで、エンゲージメントとロイヤリティを劇的に高められるという可能性だ。限定オファー、会員制サイト、シークレットセールといった手法は昔から存在するが、アルゴリズムを使ってそれをよりパーソナルで「運命的」なものとして演出する、という新しい地平が見えてくる。

それは同時に、未来へのある種の予兆でもある。私たちの趣味嗜好、購買行動、さらには思想や人間関係までもが、アルゴリズムによって無意識のうちに「グループ分け」され、最適化されていく世界。私たちは気づかないうちに、無数の「Group X」に所属させられ、その中で最適化された情報を与えられ、そのグループの「常識」の中で生きていくことになるのかもしれない。

終章:鏡の向こう側 — あなたは何者か?

「Group 7」の熱狂は、いずれ過ぎ去り、また新しいミームが生まれるだろう。しかし、この現象が私たちに突きつけた問いは、これからも長く残り続ける。

私たちは、自分が自由な意思で情報を選択し、世界を認識していると信じている。だが、本当にそうだろうか?

あなたのスマートフォンという「魔法の鏡」に映し出される世界は、アルゴリズムという名の執事が、あなたのためだけに注意深く作り上げた箱庭ではないのか。その中で「選ばれた」と感じる喜びは、実は、より大きなシステムの手のひらの上で踊らされているだけではないのか。

「Group 7」は、そのシステムの存在を、一瞬だけ私たちに垣間見せた。それは、テクノロジーが作り出した現代の神話であり、私たちの時代の寓話だ。見えざる力に導かれ、名もなき集団に所属することで安らぎを得る。その姿は、あまりにも人間的で、哀しく、そしてどこか愛おしい。

この記事を読み終えた今、もう一度、あなたの手のひらの上にあるスマートフォンを見てほしい。次にあなたがスクロールした先に現れるのは、一体どんな「招待状」だろうか。

そして、その招待状を受け取ったとき、あなたは自分が何者であると名乗るのだろうか。

その答えを知っているのは、あなたと、そしてあなたを常に見つめているアルゴリズムだけだ。