星々の海から現れた、新たなる謎

2025年の夏、天文学界に静かな、しかし確かな衝撃が走った。ハワイに設置された小惑星地球衝突最終警報システム(ATLAS)が、またしても太陽系の外から来た「訪問者」を捉えたのだ。その名は「3I/Atlas」。観測史上3番目に確認された恒星間天体である。

最初に発見された葉巻型の謎の天体「オウムアムア」、そして2番目の純粋な彗星「ボリソフ」が残した数々の問いを引き継ぐかのように現れた3I/Atlas。しかし、この新たな訪問者は、先輩たちとは明らかに一線を画す、異様な特徴をいくつも備えていた。発見当初から示されたその圧倒的な明るさ、そして何よりも、まるで太陽系の惑星たちを縫うように、あまりにも「整然と」進むその軌道。

多くの天文学者がこれを自然の天体現象として冷静に分析する一方で、一部の革新的な思想を持つ科学者たちは、囁き始めた。「これは単なる偶然の一致なのだろうか。それとも、我々の知らない何者かによって、意図的に設計された飛行経路ではないのか?」と。

本記事では、この謎多き恒星間天体3I/Atlasの正体に迫るべく、その不可解な旅路、特に惑星の重力を利用して加速・方向転換を行う「スイングバイ」の可能性を徹底的に掘り下げていく。これは、星々の間を気まぐれに漂う氷塊のランダムな飛来なのか。それとも、我々の理解を超えた壮大なミッションの、静かなる始まりなのか。読者の皆様を、宇宙の深淵を巡る思索の旅へと誘いたい。

第1章: 恒星間からの訪問者、3I/Atlasとは何者か?

3I/Atlasを巡る壮大な謎を解き明かす前に、まず、この天体がどのような特徴を持っているのかを整理する必要がある。なぜなら、そのプロフィール自体が、すでに十分に「異常」だからだ。

発見と、その意味

前述の通り、3I/Atlasは2025年7月1日にATLASプロジェクトによって発見された。当初は、うしかい座の方向に、ぼんやりと光る暗い点に過ぎなかった。しかし、世界中の天文台による追跡観測でその軌道が精密に計算されると、天文学者たちは息をのんだ。その軌道は、太陽系の惑星や小惑星が描く閉じた楕円ではなく、明らかに外部から来て、再び外部へと去っていく「双曲線軌道」を描いていたのだ。これにより、オウムアムア、ボリソフに続く3番目の恒星間天体(3rd Interstellar)であることが確定し、「3I/Atlas」という公式名称が与えられた。これは、我々の太陽系が、銀河系という広大な宇宙の中で決して孤立した存在ではなく、他の星系と物質を交換しあう、開かれたシステムであることを改めて証明する出来事だった。

常識を覆す、異例ずくめの特徴

3I/Atlasが科学者たちの注目を一身に集める理由は、その特異な性質にある。

- 規格外の巨大さ: 発見当初、3I/Atlasは太陽から非常に遠い位置にありながら、驚くほど明るく見えた。もしその明るさが、単純に太陽光を反射しているだけだと仮定した場合、その核の直径は数十キロメートルに達する可能性が示唆された。これは、過去の恒星間天体(オウムアムアは長さ数百メートル、ボリソフは直径数キロと推定)と比較して、まさに桁違いの大きさである。統計的に考えれば、このような巨大な天体が、我々が観測を始めてからわずか数年のうちに3つも見つかる確率は極めて低い。その存在自体が、我々の恒星間天体に対する常識を揺るがす「不自然さ」をはらんでいた。

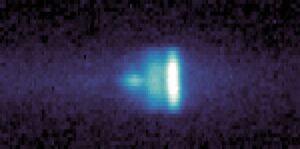

- 教科書通りの彗星活動: 謎の非重力加速を見せたオウムアムアとは対照的に、3I/Atlasは太陽に近づくにつれて、彗星の教科書に載っているかのような振る舞いを見せている。その核から氷が昇華し、ガスや塵を放出してコマ(彗星の核を取り巻く淡い大気)や壮大な尾を形成していることが、地上の望遠鏡だけでなく、ハッブル宇宙望遠鏡による鮮明な画像でも確認されている。その姿は紛れもなく、我々がよく知る「彗星」そのものである。しかし、だからこそ謎は深まる。これほど巨大な彗星が、なぜ今、我々の太陽系を訪れたのか。

- 極端な双曲線軌道: 3I/Atlasの軌道を特徴づけるもう一つの重要な要素は、その離心率(軌道の形を示す指標)が極めて高いことだ。これは、太陽系の重力を軽々と振り切って飛び去るほどの、非常に強いエネルギーを持っていることを意味する。その速度は、太陽系に突入してくる時点で秒速数十キロメートル、太陽に最も近づく近日点では、その速度はさらに増す。この圧倒的な運動エネルギーは、この天体が他の恒星系から弾き出され、何百万年、何億年という想像を絶する時間をかけて、孤独に銀河を放浪してきた「旅人」であることを雄弁に物語っている。

しかし、その長大な旅路は、ただの放浪で終わるものではなかった。その計算され尽くしたかのような進路の先に、太陽系の主要な惑星たちが、まるで待ち構えていたかのように配置されていたのである。

第2章: 宇宙航法の鍵「スイングバイ」とは何か?

3I/Atlasの軌道が「計画されたものではないか」という大胆な仮説を理解するためには、現代の宇宙探査において不可欠な航法技術、「スイングバイ」について知る必要がある。重力アシストとも呼ばれるこの技術は、人類が深宇宙へと乗り出すための、最も重要な鍵の一つだ。

スイングバイの基本原理

スイングバイとは、宇宙探査機などが惑星のような重力を持つ天体の近くを通過する際に、その天体の重力と公転運動を利用して、自身の速度や進行方向を「燃料を使わずに」変える航法技術である。

これを、動く歩道とスケートボードでイメージしてみよう。

- エネルギーの交換: スケーター(探査機)が、静止している人の横(静止した惑星)を通り過ぎるだけでは、速度はほとんど変わらない。しかし、もしその人が高速で動く歩道(公転する惑星)に乗っていたらどうだろう。スケーターが動く歩道の進行方向と同じ向きに、歩道に乗っている人の手を借りてぐっと引いてもらうと、スケーターは加速する。逆に、進行方向と逆向きに引いてもらえば減速する。

- 惑星の「公転」が鍵: これがスイングバイの核心だ。探査機は、惑星の公転運動のエネルギーの一部を「盗む」あるいは「与える」ことで、太陽に対する速度を劇的に変えることができる。探査機が惑星の公転方向の後ろ側を通過すれば加速し、前側を通過すれば減速する。軌道を内側に曲げることも、外側に曲げることも自由自在だ。

この技術の最大のメリットは、搭載燃料という最大の制約から解放される点にある。まるで宇宙空間に存在する巨大なパチンコで次々と弾かれるように、惑星から次の惑星へと、効率的に旅を続けることができるのだ。

人類が駆使してきたスイングバイの実績

このスイングバイ技術は、決してSFの世界の空想ではない。人類はこれまでに何度もこの技術を計画的に利用し、太陽系の果てまでその活動領域を広げてきた。

- パイオニアとボイジャー: 1970年代に打ち上げられたパイオニア10号・11号、そしてボイジャー1号・2号は、その最も有名な成功例だ。彼らは木星や土星といった巨大なガス惑星で繰り返しスイングバイを行い、太陽系の重力圏を脱出するのに十分な速度を獲得し、今も恒星間空間へと旅を続けている。もしスイングバイを使わなければ、彼女たちの旅は遥かに長い年月を要したか、あるいは不可能だっただろう。

- 太陽探査機ユリシーズ: 太陽の極域、つまり「上と下」から太陽を観測するという前代未聞のミッションに挑んだ探査機ユリシーズは、一度わざわざ木星まで赴き、その巨大な重力でスイングバイを行った。これにより、惑星が公転する黄道面から軌道を90度近く曲げ、太陽の極軌道へと投入されたのだ。

- はやぶさ2: 日本の小惑星探査機「はやぶさ2」もまた、打ち上げ後に地球スイングバイを利用して加速し、目的地である小惑星リュウグウへと向かう軌道に乗った。

このように、スイングバイは目的の天体へ効率的に到達するため、あるいは通常では到達不可能な特殊な軌道へ入るために、精密な計算に基づいて「意図的に」利用される高度な航法なのである。

3I/Atlasの軌道が、まるでこの宇宙航法の教科書を熟知しているかのように、次々と惑星に接近していくのは、果たして本当に、ただの偶然と言い切れるのだろうか?

第3章: 3I/Atlasの不自然な旅路 ― 惑星スイングバイのシナリオ

3I/Atlasの公開された軌道図を眺めていると、一つの強烈な疑念が頭をもたげてくる。その進路は、太陽系の主要な惑星、特に火星と木星の配置に対して、あまりにも「都合が良く」できているように見えるのだ。まるで、誰かが最適なルートを計算し、その通りに航行しているかのようだ。

シナリオ1:火星スイングバイ(2025年10月)

3I/Atlasの旅路で、最初に注目すべき天体イベントは、火星への大接近だ。

- 接近日時と距離: 精密な軌道計算によると、3I/Atlasは2025年10月3日頃、火星に約3000万km(約0.19天文単位)という至近距離まで接近すると予測されている。これは宇宙スケールで見れば、まさに目と鼻の先と言える距離であり、この接近が3I/Atlasの軌道に無視できない影響を与えることは確実視されている。欧州宇宙機関(ESA)などは、この千載一遇の好機を逃すまいと、火星を周回している探査機を動員し、この恒星間からの訪問者を間近から観測する準備を進めていると発表している。

- 考えられる影響: 火星は木星ほど巨大ではないものの、その重力は3I/Atlasの軌道をわずかに変化させるには十分すぎる。この接近がスイングバイとして機能した場合、3I/Atlasはその速度や進行方向を微調整することが可能になる。そして、最も重要なのは、この火星でのわずかな軌道修正が、その後の木星への進路を決定づける「布石」となる可能性だ。チェスプレイヤーが数手先を読んで駒を動かすように、この火星接近は、より大きな目的のための第一歩なのかもしれない。

シナリオ2:金星への布石

一部の軌道解析では、3I/Atlasが金星の重力的な影響圏を通過する可能性も示唆されている。金星は地球とほぼ同じ質量を持つ惑星であり、その重力もまた、軌道変更の選択肢となりうる。火星でのスイングバイと組み合わせることで、より複雑で精密な軌道制御が可能になる。あるいは、金星の重力は、後の木星スイングバイの効果を最大化するための、隠された微調整に使われるのかもしれない。

シナリオ3:クライマックスとしての木星スイングバイ(2026年3月)

そして、この一連の惑星スイングバイ仮説のクライマックスとなるのが、太陽系最大の惑星・木星への接近だ。

- 接近日時と距離: 3I/Atlasは、火星でのランデブーを終えた後、一路木星へと向かい、2026年3月16日頃に木星から約0.35天文単位の距離を通過すると予測されている。

- 絶大な重力の効果: 木星の質量は、太陽系の他のすべての惑星を合計した質量の2倍以上にもなる。その巨大な重力井戸は、宇宙航行者にとって最も強力で魅力的な「宇宙のパチンコ台」だ。もし3I/Atlasがこの木星の重力を計画的に利用してスイングバイを行った場合、その軌道は劇的に変化するだろう。太陽系からの脱出速度をさらに上げ、次の恒星系への旅を短縮することも、あるいは我々の予測を完全に裏切り、太陽系の内側へと再び進路を変えることさえ、理論的には可能なのである。

「整いすぎた」軌道面の一致

さらにこの仮説の信憑性を高める不気味な事実がある。それは、3I/Atlasの軌道が、地球や火星、木星といった惑星たちが公転する「黄道面」と、ほぼ一致していることだ。恒星間空間からランダムに飛来する天体であれば、もっと様々な角度、例えば太陽系の真上や真下から突入してきても何らおかしくない。しかし3I/Atlasは、まるで惑星たちの配置図をあらかじめ手にしていたかのように、同じ平面上を滑るように進んでいく。

この一連の動きは、もはや「偶然」という言葉で片付けるには、あまりにも出来すぎている。それはあたかも、太陽系の惑星配置というインフラを最大限に活用し、最小限のエネルギーで効率的に探査、あるいは移動するための「飛行計画書」が、あらかじめ存在しているかのようだ。この状況証拠は、「3I/Atlas=人工物」という大胆な仮説を、単なる空想から科学的な議論の俎上へと引き上げるのに十分すぎるものなのだ。

第4章: 観測の死角 ―「隠されたスイングバイ」と「太陽のカーテン」仮説

3I/Atlasの謎は、我々が観測できる惑星とのスイングバイだけにとどまらない。天文学者たちにとって最大の障壁となる「観測の死角」を利用した、さらに巧妙で隠密な軌道変更が行われる可能性も考えられるのだ。

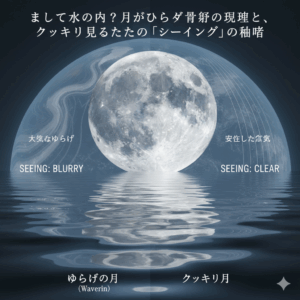

太陽への最接近という「空白期間」

3I/Atlasは、2025年10月29日に太陽へ最も接近する「近日点」を通過する。この前後数週間、彗星は太陽の強烈な光のカーテンに隠されてしまい、地球からの光学観測は極めて困難になる。この「観測の空白期間」は、研究者にとってはもどかしい時間だが、もし3I/Atlasが自らの意図を「何か」隠したいのであれば、これ以上ない絶好の機会となる。

この太陽のベールの裏側で、一体何が起こりうるのか?

- ステルス軌道変更: これまでの観測では、3I/Atlasは通常の彗星のようなガス噴出による顕著な軌道変化(非重力加速度)をほとんど示していない。だが、もしこの観測の死角で、意図的なエンジン噴射や質量放出といった、ガス噴出とは異なるメカニズムによるわずかな軌道変更がなされたとしたらどうだろう。我々が再びその姿を捉えたとき、その軌道は予測からわずかに、しかし決定的にズレているかもしれない。そのズレこそが、人工的な介入の動かぬ証拠となる可能性がある。

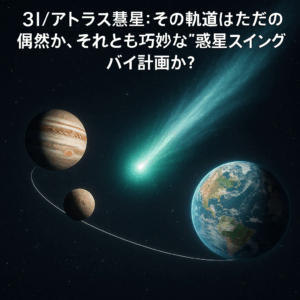

- 太陽嵐の利用: 2025年9月下旬、3I/Atlasは太陽からのコロナ質量放出(CME)、いわゆる太陽嵐の直撃を受けると予測された。この強力なプラズマと磁場の流れは、彗星の尾を吹き飛ばすだけでなく、その軌道に予測不能な影響を与える可能性がある。もし3I/Atlasが高度な知性によって制御されているなら、この自然現象すらも利用し、最小限のエネルギーで軌道を微調整するかもしれない。それはまるで、熟練のヨットマンが風を読んで帆を操るかのような、高度な航行術と言えるだろう。

仮説:未知の小天体を利用した「飛び石」航法

さらに大胆な仮説を展開してみよう。太陽系には、我々がまだ発見していない無数の小惑星やカイパーベルト天体が存在する。もし、これらの未カタログ化された小天体が、惑星間を航行するための「中継点」あるいは「飛び石」として利用されているとしたら?

3I/Atlasは、この観測の空白期間に、我々がまだ知らない小天体の重力を利用して、微細な「隠されたスイングバイ」を秘密裏に実行しているのかもしれない。一つ一つのスイングバイによる軌道変化はごくわずかで、検出は困難だ。しかし、それを複数回、まるで忍者のように繰り返すことで、最終的に大きな軌道変更を達成することができる。

これは非常にSF的なシナリオに聞こえるかもしれない。しかし、思い出してほしい。かつてオウムアムアが見せた謎の加速現象も、当初は誰もがその原因を説明できずに首を傾げたものだった。我々の常識を超えた現象が目の前で起きている以上、あらゆる可能性を排除せずに思考を巡らせることこそ、科学の進歩に不可欠なプロセスなのである。

第5章: 地球を避けたのか? 惑星間ネットワークという壮大なビジョン

3I/Atlasの軌道を、太陽系全体を俯瞰する視点から眺めると、もう一つ、非常に奇妙で示唆に富んだ点に気づく。それは、我々の故郷である惑星、地球との絶妙な距離感だ。

意図的な地球回避というシナリオ

3I/Atlasは火星軌道のすぐ内側まで太陽系に侵入してくるものの、地球には約2億7000万kmよりも近づくことはないと計算されている。これは地球と太陽の距離の約1.8倍にもなる遠距離であり、言うまでもなく衝突の危険は全くない。

しかし、この事実を逆の視点から捉え直すことはできないだろうか。これは、「意図的に地球を避けている」ようにも解釈できるのだ。もし3I/Atlasが何らかの知的生命体によってコントロールされた探査機、あるいは宇宙船だとしたら、その第一目的は、地球という騒がしく予測不能な文明との接触ではなく、むしろそれを避け、隠密裏に太陽系の調査、あるいは別の目的を遂行することにあるのかもしれない。我々の存在を認識した上で、あえて安全な距離を保ち、静かにミッションを続けているとしたら…? その行動は、我々に対する配慮か、あるいは警戒の現れなのだろうか。

惑星圏は「補給ステーション」か

この思考をさらに飛躍させてみよう。なぜ3I/Atlasは、数ある天体の中から、特に火星や木星といった特定の惑星を目指すかのような軌道を描くのか?

ここに、「惑星間ステーション」あるいは「補給・中継拠点」という、まるでSF小説のような、しかし魅力的な仮説が浮かび上がる。

- 火星圏ステーションの可能性: 火星にはかつて大量の水が存在し、現在も地下に氷の形で眠っている可能性が極めて高い。水(H₂O)は、生命維持に不可欠なだけでなく、水素と酸素に分解すれば、強力なロケット燃料にもなる。また、火星にはフォボスとダイモスという二つの小さな衛星が存在する。これらの衛星や火星の特定領域が、恒星間を旅する者たちにとっての、資源採掘やエネルギー補給のための「オアシス」として、太古の昔から利用されている可能性はゼロだろうか。

- 木星圏ハブ・ネットワーク: 巨大な重力を持つ木星は、それ自体が強力なスイングバイ拠点であると同時に、ガニメデ、カリスト、イオ、エウロパといった、それぞれが惑星級の多様な特徴を持つ巨大な衛星群(ガリレオ衛星)を従えている。特にエウロパは、分厚い氷の殻の下に広大な内部海を持つとされ、生命存在の可能性すら指摘される天体だ。この複雑で資源豊かな木星圏全体が、太陽系における一大交通ハブ、あるいは情報の集積地として機能しているという壮大なビジョンも描ける。

もし3I/Atlasがこれらの「ステーション」を経由して「次の目的地」へと急いでいるのだとしたら、我々が観測している一連の動きは、もはや単なる天体現象ではない。それは、我々の知らない宇宙的規模の交通ネットワーク、いわば「銀河のハイウェイ」の一部を垣間見ているのかもしれない。これはまさに、壮大な宇宙叙事詩の、ほんの序章に過ぎないことを予感させる仮説と言えるだろう。

第6章: 真実をその目で ― 今後の観測と注目すべき「異変」の兆候

3I/Atlasを巡る様々な憶測や仮説。その真偽を確かめる鍵は、今後の継続的な観測データの中に隠されている。幸いなことに、この歴史的な天体を追跡するチャンスは、専門の天文学者だけでなく、観測機材を持つアマチュア天文家にも広く開かれている。

3I/Atlas 観測カレンダー(2025年後半〜2026年前半)

太陽の輝きの中に隠れる「観測の空白期間」を終えた後、3I/Atlasは再び我々の前にその姿を現す。その時こそ、真実を見極めるための正念場となる。

- 2025年12月上旬〜: 太陽の光から抜け出し、明け方の東の空に姿を見せ始める。明るさは12等級から13等級と予測されており、その姿を捉えるには中型以上の望遠鏡とデジタルカメラが必要となるだろう。

- 2025年12月20日頃: 地球に最も近づくが、前述の通り距離が2.7億kmと非常に離れているため、明るさが劇的に増すことはない。しかし、この前後でその形状やコマの活動に変化がないか、世界中の目が注がれることになる。

- 2026年1月〜2月: 引き続き明け方の空で観測可能だが、太陽系から遠ざかるにつれて、その光は少しずつ弱くなっていく。忍耐強い観測が求められる時期だ。

- 2026年3月16日頃: この物語のクライマックス、木星との大接近を迎える。この前後での軌道の精密な変化を測定することが、「意図的なスイングバイ」仮説を検証する上で、決定的に重要となる。

観測に適した時期は、月明かりの影響がない新月の前後が狙い目だ。アマチュア天文家が撮影した一枚の写真が、世紀の大発見のきっかけになる可能性も秘めている。

注目すべき「軌道変化の兆候」

では、どのようなデータが得られれば、「計画された航行」という大胆な仮説の信憑性が一気に高まるのだろうか。我々が注目すべき「異変」の兆候は、以下のポイントに集約される。

- 予測からの決定的な軌道のズレ: 天文学者たちは、重力と彗星のガス噴出効果のみを考慮した、極めて精密な軌道予測モデルを構築している。もし、太陽通過後や木星接近後の実際の観測位置が、この予測から統計的に有意なレベルでズレていることが判明した場合、それはガス噴出以外の「未知の力」、すなわち人工的な推進力が働いたことを強く示唆する。

- 木星接近後における予測不能な軌道変化: 特に2026年3月の木星接近後、3I/Atlasの速度や進行方向が、事前の予測を大きく超えて変化した場合、それは木星の重力を最大限に利用した、極めて効率的で強力なスイングバイが行われた動かぬ証拠となるだろう。

- 不自然な光度変化やスペクトル変化: 観測の空白期間の前後で、3I/Atlasの明るさや、コマから放出されるガスの成分(スペクトル)に、物理的に説明のつかない不連続な変化が見られた場合、それは何らかの人為的な活動(エンジン噴射や意図的な物質放出など)があったことを示唆するかもしれない。

世界中の天文台や宇宙機関は、この歴史的な天体に対して前例のない規模の監視キャンペーンを実施し、その一挙手一投足を見守っている。我々市民もまた、この宇宙のミステリーが解き明かされていく瞬間の、証人となることができるのだ。

結論:宇宙は、我々の想像力が試される場所

恒星間天体3I/Atlas。その正体は、遠い星系から何億年もの時をかけて偶然飛来した、ただの巨大な雪だるまなのか。それとも、我々の理解を遥かに超えた知性が送り込んだ、惑星の重力を巧みに操る、静かなる宇宙の船なのだろうか。

現在の主流な科学的見解は、あくまで「自然起源の巨大彗星」というものだ。これまでに得られた観測データの多くは、その見方を支持している。それは、最も穏当で、最も確率の高い解釈だろう。

しかし、その軌道が描く、あまりにも幾何学的で整然とした美しさ、そして惑星たちとの絶妙なランデブーは、我々の心の奥底に眠る好奇心と、まだ見ぬ世界への想像力を強く、そして激しく刺激する。常識という名の檻に自らを閉じ込めるのではなく、あらゆる可能性を検討し、大胆な仮説を立て、それを観測によって検証していくことこそ、未知なるものに挑む科学の本来の姿ではないだろうか。

3I/Atlasの物語は、まだ始まったばかりだ。これから数ヶ月、数年にわたる地道な観測が、この天体の真の姿を少しずつ、しかし確実に明らかにしていくことだろう。そして、その最終的な答えが、我々の宇宙観を根底から覆すような、驚くべきものである可能性も、決してゼロではない。

今、私たちは天体望遠鏡を通して、壮大な宇宙のミステリーがリアルタイムで進行していく様を目撃している。星々の海から訪れたこの謎めいた旅人が、我々に何を語りかけようとしているのか。その答えを知る日まで、我々は固唾をのんで、ただ夜空を見上げ続けるだろう。なぜなら、宇宙とは、常に我々の想像力が試される、無限の可能性に満ちた場所なのだから。