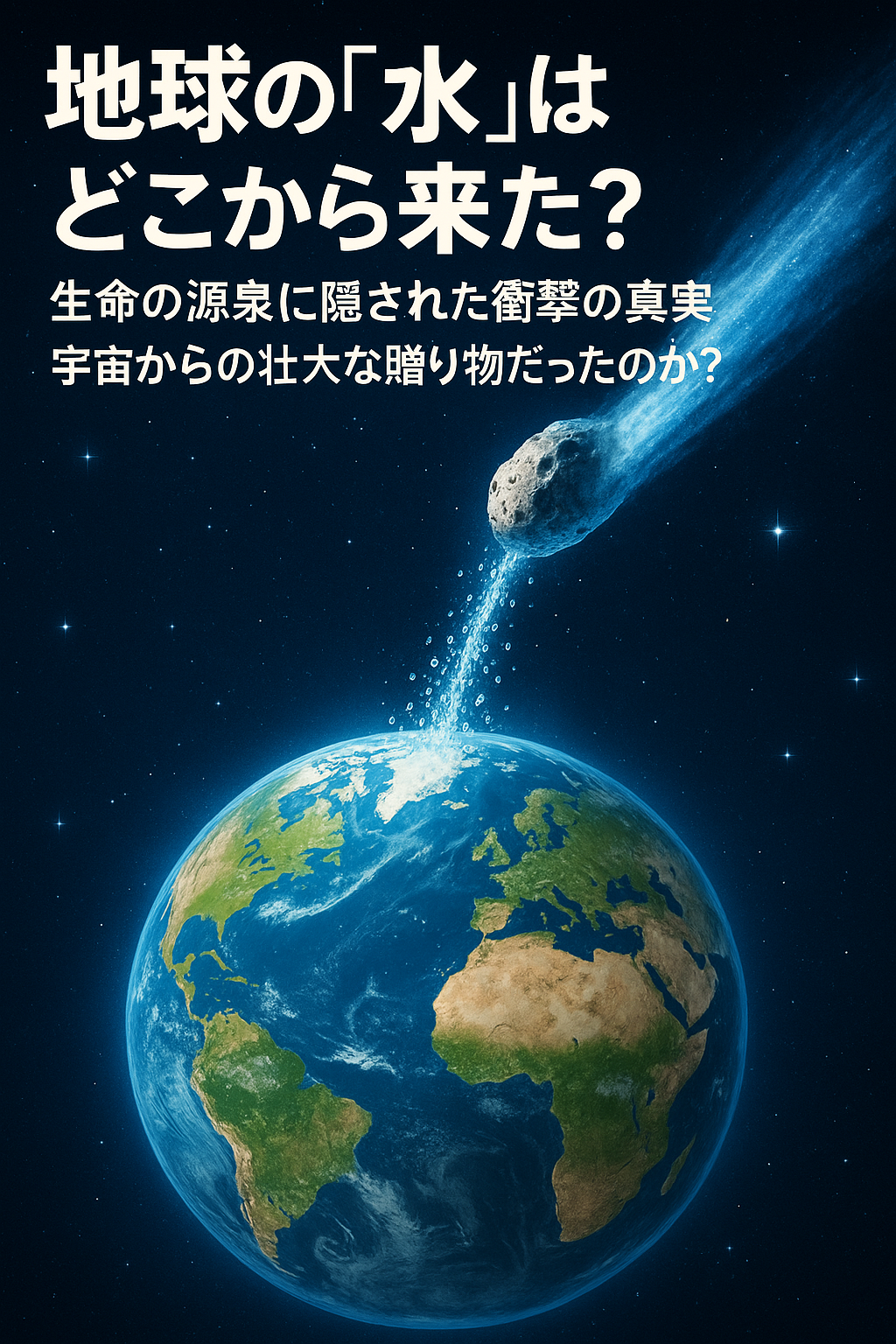

私たちの住むこの美しい青い惑星、地球。その表面の約7割を覆い、あらゆる生命の源泉となっている「水」。私たちは日々、この水の恩恵を受けて生きていますが、その一杯の水が、一体どこから、どのようにしてこの地球にもたらされたのか、考えたことはあるでしょうか? 地球がまだ灼熱のマグマオーシャンだった頃、水はどのようにしてその姿を現し、広大な海を形成し、そして生命を育むに至ったのか。この根源的な問いは、長年にわたり科学者たちを魅了し、数多くの仮説と探求を生み出してきました。

近年の惑星探査技術の目覚ましい進歩は、この長年の謎に新たな光を当てつつあります。そして、その先に浮かび上がってきたのは、地球の水が、もしかすると私たちの想像をはるかに超える、宇宙からの壮大な「贈り物」であったかもしれない、という衝撃的な可能性です。本記事では、地球の水の起源を巡る科学の旅へと皆様をご案内し、その最新の知見と、そこに隠された驚くべき真実に迫ります。私たちの存在そのものにも深く関わる、この壮大な物語を紐解いていきましょう。

第1章:なぜ地球は「水の惑星」なのか? – 水のユニークな特性と地球環境

宇宙に数多存在する惑星の中で、私たちの地球が「水の惑星」と称されるのは、単に表面に大量の液体の水が存在するからだけではありません。水そのものが持つ驚くほどユニークな物理化学的特性と、それが地球の環境や生命に与える計り知れない恩恵こそが、地球を特別な存在たらしめているのです。

まず、水分子(H₂O)は、酸素原子1個と水素原子2個が結合した単純な構造をしていますが、その分子間に働く「水素結合」という特殊な力によって、他の同様な分子量の物質とは際立って異なる性質を示します。例えば、水は比熱(物質1グラムの温度を1度上昇させるのに必要な熱量)が非常に大きいため、温まりにくく冷めにくいという特性を持ちます。これにより、広大な海洋は太陽からの熱エネルギーを効率的に蓄え、それを海流によって地球全体にゆっくりと再分配することで、地球の気候を急激な変動から守り、比較的安定した状態に保つ巨大なバッファーとして機能しています。もし水の比熱が小さければ、昼夜の温度差や季節変動は遥かに激しいものとなり、多くの生命にとって過酷な環境となっていたでしょう。

また、水は液体から固体(氷)になるときに体積が増加し、密度が小さくなるという、非常に珍しい物質です。多くの物質は固体の方が液体よりも密度が高いため、凍ると沈みます。しかし、水は氷になると軽くなって水面に浮くため、冬場に湖や海の表面が凍結しても、その下の水中では液体の水が保たれ、水生生物が生存し続けることができます。もし氷が水よりも重ければ、湖や海は底から凍りつき、生命にとって致命的な状況となっていたかもしれません。

さらに、水は極性分子であるため、イオン性の物質や多くの極性分子をよく溶かす「万能な溶媒」としての性質を持っています。これにより、生命活動に必要な様々な栄養素やミネラルが水に溶け込み、細胞内外で効率的に運搬・利用されることを可能にしています。私たちの体内で起こる無数の生化学反応も、水という溶媒の中で進行しているのです。

地球が太陽系の「ハビタブルゾーン(生命居住可能領域)」と呼ばれる、液体の水が安定して存在しうる絶妙な軌道距離に位置していることも、水の惑星たる所以です。太陽に近すぎれば水は蒸発して宇宙空間に逃げてしまい、遠すぎれば凍り付いてしまいます。地球は、この奇跡的なバランスの上に成り立っているのです。太陽系を見渡しても、火星にはかつて液体の水が存在した痕跡が見られますが、現在はその大部分が失われたか、地下に氷として存在する程度です。金星は暴走温室効果によって灼熱地獄となり、液体の水は存在できません。木星や土星の衛星(エウロパやエンケラドスなど)には地下に液体の海が存在する可能性が示唆されていますが、地表に広大な液体の海を持つ地球は、やはり太陽系内では際立った存在と言えるでしょう。

このように、水は生命にとって、そして地球環境そのものにとって、かけがえのない物質です。そのユニークな特性が、この惑星を生命あふれる豊かな世界へと導いてきたのです。だからこそ、「この水はどこから来たのか?」という問いは、私たち自身の起源を探る上で、避けては通れない重要なテーマとなるのです。

第2章:地球内部に秘められた水? – 脱ガス説とその限界

地球の水の起源に関する議論の中で、古くから提唱され、一時は有力視されていたのが「地球内部起源説」、あるいは「脱ガス説」と呼ばれる考え方です。この説は、地球が形成される過程で、その材料となった微惑星や宇宙の塵に含まれていた水分子や、その構成元素である水素と酸素が地球内部に取り込まれ、後に火山活動などを通じて地表に放出されたとするものです。

約46億年前、誕生したばかりの太陽の周りには、ガスと塵からなる原始太陽系星雲が円盤状に広がっていました。この中で、塵の粒子が衝突・合体を繰り返し、やがて微惑星となり、それらがさらに集積して原始地球が形成されたと考えられています。この微惑星の材料となった物質には、水氷や、水酸基(-OH)の形で水を含む鉱物が含まれていた可能性があります。これらの水を含んだ物質が原始地球の構成要素として内部に取り込まれたというわけです。

地球が成長し、内部の温度と圧力が上昇するにつれて、これらの揮発性成分はマントル(地球の核と地殻の間にある層)の岩石中に鉱物として安定に存在したり、あるいはマグマの中に溶け込んだりしました。そして、地球形成初期から活発であった火山活動が、地球内部に蓄えられていた水蒸気を、二酸化炭素や窒素、硫黄化合物などと共に大量に地表へと放出した(脱ガスした)と考えられます。大気中に放出された水蒸気は、やがて地球が冷えるにつれて凝結し、地上に雨として降り注ぎ、窪地に溜まって最初の海を形成した、というのが脱ガス説の描くシナリオです。

実際に、現在の火山ガスにも水蒸気は主要な成分として含まれており、地球内部から地表への水の供給は、量は少ないながらも現代まで続いています。また、近年の地球科学の進歩は、地球のマントル、特に地下約410kmから660kmの深さに位置する「マントル遷移層」と呼ばれる領域に、現在の海洋の総質量に匹敵する、あるいはそれ以上の大量の水が、カンラン石が高圧下で相転移してできるリングウッダイトやワズレイアイトといった特殊な高圧鉱物の結晶構造の中に、水酸基(-OH)の形で貯蔵されている可能性を強く示唆しています。2014年には、ブラジルで発見されたダイヤモンドの中に、天然のリングウッダイトが包有物として見つかり、そのリングウッダイトには約1.5重量%もの水が含まれていたことが報告され、この「マントルの内なる海」の存在を裏付ける有力な証拠として大きな注目を集めました。もしこのマントル深部の水が、地球史を通じて火山活動やプレートテクトニクスによって地表の水の量と相互作用してきたとすれば、地球内部起源説の重要性は依然として高いと言えるかもしれません。

しかし、この地球内部起源説だけで、現在の地球に存在する膨大な量の水の全て、特に地表の海洋の水を説明するには、いくつかの克服すべき課題や疑問点が指摘されています。

第一に、地球形成の非常に初期の段階、特に「ジャイアント・インパクト」と呼ばれる出来事の影響です。これは、火星サイズの原始惑星「テイア」が原始地球に衝突し、その結果として月が形成されたとする、現在の月形成理論の主流です。このジャイアント・インパクトは、地球の歴史における最大級の天体衝突イベントであり、衝突時の莫大なエネルギーによって地球の表面は広範囲にわたって数千度にも達する高温のマグマオーシャンで覆われたと考えられています。このような極端な高温状態では、水のような揮発性の高い物質は容易に蒸発して宇宙空間に逃げ出してしまい、地球内部に効率的に取り込まれたり、あるいはその後に地表に保持されたりするのは非常に難しかったのではないか、という大きな疑問が生じます。もし地球形成初期に大量の水が存在したとしても、このジャイアント・インパクトによってその大部分が失われてしまった可能性が高いのです。

第二に、地球の水の水素同位体比(特に重水素Dと軽水素Hの比率、D/H比)の問題です。地球の海水のD/H比は、ほぼ一定の値(約1.56 × 10⁻⁴、SMOW標準海水)を示します。もし地球の水が主に地球内部から供給されたのであれば、地球内部(マントル)の水のD/H比もこれと一致するはずです。しかし、マントル由来と考えられる火山ガスや岩石に含まれる水のD/H比を測定すると、その値にはばらつきがあり、必ずしも地球の海水と完全に一致するわけではありません。地球の最も始原的な物質(初期の地球を構成した物質)のD/H比がどのような値だったのかは正確には分かっていませんが、もし地球内部起源説だけで全ての水を説明しようとすると、この同位体比の整合性を取るのが難しいという課題があります。

第三に、そもそも原始太陽系星雲の中で、地球が形成されたとされる太陽からの距離(約1天文単位)では、温度が高すぎて水氷が安定して存在できなかったのではないか、という指摘です。太陽系の水氷が安定して凝縮できる境界線は「スノーライン(雪線)」と呼ばれ、現在の太陽系では火星軌道と木星軌道の間に位置すると考えられています。地球はこのスノーラインよりも内側で形成されたため、地球の材料となった微惑星自体が元々乾燥していた可能性があり、その場合、地球内部に取り込まれた水の量も少なかったのではないか、というわけです。

これらの理由から、地球の水のかなりの部分は、地球が形成された後、あるいは形成の最終段階において、地球の外部から、つまり宇宙空間から何らかの形で供給されたのではないか、という「地球外起源説」が、近年ますます有力視されるようになってきました。それはまるで、宇宙からの壮大な「水の配達」があったかのような物語です。

第3章:宇宙からの使者たち – 彗星が運んだ「汚れた雪玉」

地球外から水がもたらされたとするならば、その「運び手」として真っ先に候補に挙がるのが彗星です。彗星は、その核が主に氷(水の氷が主成分で、その他に二酸化炭素、メタン、アンモニアなどの氷も含む)と塵(岩石質の微粒子や有機物)でできており、太陽に近づくとその表面からガスや塵を放出して美しい尾をなびかせることから、「汚れた雪玉」とも形容されます。

彗星の多くは、太陽系の果て、オールトの雲や、海王星軌道の外側に広がるエッジワース・カイパーベルトといった、太陽からの熱がほとんど届かない極低温の領域で形成されたと考えられています。これらの領域は太陽系形成初期の始原的な物質を、その後の熱変成や分化をほとんど経験せずに、比較的そのままの形で保持している「タイムカプセル」のような場所とされています。もし、これらの始原的な彗星が地球に水を運んできたとすれば、それはまさに太古の太陽系の水を地球に直接届けたことになるでしょう。

地球形成初期から数億年の間、太陽系内はまだ不安定で、多数の微惑星や彗星が混沌とした軌道で飛び交っており、頻繁に地球や他の内惑星に衝突を繰り返していたと考えられています。この時期は「後期重爆撃期」とも呼ばれ、月面のクレーターの多くもこの時期に形成されたとされています。もし、この時期に多数の彗星が地球に衝突したとすれば、その核に含まれていた大量の氷が溶けて水となり、地球の水の貯蔵量を大きく増やした可能性があります。これが「彗星起源説」の基本的な考え方です。彗星一つ一つの水の量は限られていても、数百万、数千万という単位で衝突が繰り返されれば、現在の海洋を形成するのに十分な水が供給されたかもしれないのです。

この彗星起源説を検証する上で、非常に重要な手がかりとなるのが、前述した水のD/H比(重水素と軽水素の比率)です。異なる天体や、太陽系内の異なる場所で形成された水は、それぞれ固有のD/H比を持つと考えられています。したがって、彗星の水のD/H比を測定し、それを地球の海水のD/H比と比較することで、彗星が地球の水の主要な供給源であったかどうかを判断できる可能性があります。

1980年代以降、ハレー彗星(1986年に接近)や、ヘール・ボップ彗星(1997年)、ヒャクタケ彗星(1996年)といった、比較的明るく観測しやすい彗星が地球に接近した際に、地上からの分光観測や探査機によって、これらの彗星から放出される水蒸気のD/H比が測定されました。しかし、その結果は、彗星起源説にとって必ずしも芳しいものではありませんでした。これらの彗星(主にオールトの雲からやって来たとされる長周期彗星)の水のD/H比は、地球の海水のD/H比(約1.56 × 10⁻⁴)と比較して、約2倍から3倍も高い値を示すものが多かったのです。もし地球の水が主にこれらのタイプの彗星から供給されたのであれば、地球の海水のD/H比ももっと高くなっているはずであり、この結果は、彗星が地球の水の主要な供給源であるという説に一時的に疑問を投げかけるものとなりました。

しかし、その後の観測技術の進歩や、より多様な彗星の観測、さらには探査機による彗星への直接接近観測によって、状況はより複雑かつ興味深いものへと変化してきました。

例えば、2011年にハーシェル宇宙望遠鏡が行った観測で、木星族彗星(カイパーベルト起源と考えられ、比較的短い周期で太陽を周回する彗星)の一つであるハートレー第2彗星(103P/Hartley 2)の水のD/H比が、地球の海水とほぼ同じであることが発見されました。これは、彗星の種類や起源によって、水のD/H比が大きく異なる可能性を示唆するものでした。

一方で、欧州宇宙機関(ESA)の探査機ロゼッタが2014年から2016年にかけて詳細な調査を行ったチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星(67P/Churyumov-Gerasimenko、これも木星族彗星)の水のD/H比は、地球の海水よりも約3倍高いという結果で、これは従来の長周期彗星のデータと似ていました。この結果は、同じ木星族彗星の中でもD/H比にばらつきがあることを示し、彗星の起源や進化の過程が多様であることを物語っています。

さらに、アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計(ALMA)などを用いた近年の観測では、太陽系形成の現場と考えられている原始惑星系円盤内の水蒸気や、若い星の周りの彗星が形成されつつある領域の水のD/H比も測定され始めています。これらの研究は、太陽系が形成された場所や時代によって、水の同位体組成がどのように異なっていたのか、そしてそれが地球に運ばれてきた彗星や小惑星のD/H比にどう反映されているのかを理解する上で重要な手がかりを与えてくれます。

現在のところ、全ての彗星が地球の水の起源として不適格というわけではなく、特にカイパーベルトの中でも太陽に近い領域で形成された可能性のある一部の彗星は、地球の海水に近いD/H比を持つ水を供給した可能性があると考えられています。しかし、彗星全体として地球の水にどの程度の割合で貢献したのかについては、まだ決定的な結論は出ておらず、依然として活発な研究と議論が続けられています。彗星が運んできたのは水だけでなく、アミノ酸の材料となるような有機物も含まれていた可能性があり、その点でも生命の起源との関連で注目されています。美しい尾を引いて夜空を飾る彗星は、まさに太古の地球に生命の種と水を届けた宇宙の使者だったのかもしれません。

第4章:最も有力な運び手? – 小惑星(炭素質コンドライト)という名のタイムカプセル

彗星と並んで、あるいはそれ以上に、現在の地球の水の最も有力な供給源として考えられているのが、小惑星、特にその中でも「炭素質コンドライト(C型小惑星に由来すると考えられる隕石)」と呼ばれるタイプのものです。これらの小惑星やそこから飛来した隕石は、まさに太陽系初期の情報を詰め込んだ「宇宙のタイムカプセル」であり、地球の水の起源の謎を解く上で決定的な手がかりを秘めていると考えられています。

炭素質コンドライトは、太陽系が形成された約46億年前の、まだ惑星が完全に出来上がる前の時代の物質を、その後の大きな熱変成や分化(溶融して層状構造になること)をほとんど経験せずに、比較的そのままの状態で保持していると考えられている、非常に始原的な隕石の一種です。その名前が示す通り、炭素を多く含み、中にはアミノ酸や核酸塩基といった生命の材料となる複雑な有機物が含まれているものも見つかっています。そして、水の起源という観点から最も重要なのは、これらの炭素質コンドライトが、鉱物の結晶構造の中に水酸基(-OH)として水を取り込んだ「含水鉱物」(例えば、粘土鉱物であるスメクタイトや蛇紋石、あるいは炭酸塩鉱物など)を豊富に含んでいることです。含水量は隕石の種類によって異なりますが、中には重量の最大で20%もの水を含んでいるものもあります。

これまでに地球上で発見され、詳細に分析された多くの炭素質コンドライトに含まれる水のD/H比(重水素と軽水素の比率)を測定すると、その値の分布は、驚くほど地球の海水のD/H比(約1.56 × 10⁻⁴)とよく一致するものが多いことが分かっています。この事実は、地球の水のかなりの部分が、炭素質コンドライトのような水を含んだ小惑星の衝突によってもたらされた可能性を強く示唆しており、現在、多くの科学者がこの説を支持する最大の根拠の一つとなっています。

これらの水を含んだ小惑星の故郷は、主に現在の火星軌道と木星軌道の間にある小惑星帯(メインベルト)の中でも、比較的太陽から遠い外縁部や、あるいはそれよりもさらに外側の、かつては低温で水氷が豊富に存在した太陽系領域であったと考えられています。地球が形成され、ある程度成長した後の「レイトベニア(Late Veneer)」と呼ばれる時期(地球形成後、数千万年から数億年の間)に、これらの領域から多数の炭素質コンドライトのような小惑星が、木星などの巨大惑星の重力的な摂動によって軌道を変えられ、地球を含む内太陽系の惑星に次々と飛来し、衝突を繰り返したと考えられています。このレイトベニア期における「小惑星シャワー」が、現在の地球の海の水を供給したというシナリオです。

この小惑星起源説の研究に、近年、革命的な進展をもたらしたのが、日本の小惑星探査機「はやぶさ2」と、アメリカNASAの小惑星探査機「OSIRIS-REx(オシリス・レックス)」によるサンプルリターンミッションです。

「はやぶさ2」は、2014年に打ち上げられ、2018年から2019年にかけてC型小惑星「リュウグウ」に接近し、その表面と地下から貴重なサンプルを採取し、2020年12月に地球へと無事帰還させました。リュウグウは、炭素質コンドライトの中でも特にCIコンドライトやCMコンドライトと呼ばれるタイプに似た、始原的で水や有機物を豊富に含むと考えられていた小惑星です。

持ち帰られたリュウグウのサンプルを世界中の研究機関が詳細に分析した結果、まさに予想通り、液体の水と反応してできたと考えられる含水鉱物(スメクタイトやカーボネイトなど)が多数発見されました。これらの含水鉱物の酸素同位体比や水素同位体比の分析から、リュウグウの母天体(リュウグウがかつて一部であったより大きな天体)は、太陽系誕生から数百万年という非常に早い時期に、内部で液体の水が存在し、岩石と水が相互作用する「水質変成」と呼ばれるプロセスを経験していたことが明らかになりました。リュウグウのサンプルから抽出された水のD/H比は、地球の海水の値と非常によく似ていることも確認されています。

さらに、リュウグウのサンプルからは、タンパク質の構成要素であるアミノ酸が20種類以上も検出され、その中には地球の生命にとって必須なものも含まれていました。また、RNAの構成要素であるウラシルや、ビタミンの一種であるナイアシンなども見つかっています。これらの発見は、リュウグウのようなC型小惑星が、かつてその母天体内部で液体の水と有機物が共存する環境(まさに生命誕生のスープのような環境)を経験し、そのような物質を初期の地球に運び込み、地球の水の起源だけでなく、生命の材料の供給にも大きく貢献した可能性を強力に裏付けています。

一方、NASAの「OSIRIS-REx」は、2016年に打ち上げられ、C型に近いB型小惑星「ベンヌ」からサンプルを採取し、2023年9月に地球へと帰還させました。ベンヌのサンプルからも、同様に含水鉱物や有機物が豊富に見つかっており、初期分析の結果、特にリン酸塩鉱物が多く含まれていることが注目されています。リンはDNAやRNA、細胞膜の主要な構成要素であり、生命にとって不可欠な元素です。ベンヌのような小惑星が、水や有機物と共にリンのような重要な元素も地球に供給したとすれば、それは生命の誕生と進化にとって非常に好都合な条件を提供したことになります。

これらのサンプルリターンミッションの成果は、炭素質コンドライトのような始原的な小惑星が、地球の水の主要な供給源であり、かつ生命の材料も同時に運び込んだというシナリオの確からしさを飛躍的に高めました。

また、この小惑星起源説は、もう一つの地球化学的な謎、すなわち地球のマントル中に存在する金や白金、イリジウムといった「親鉄性元素」(地球形成時に鉄と共に核に沈み込みやすい性質を持つ元素)の量が、単純な地球形成モデルから予想されるよりも多いという問題(レイトベニア仮説)も同時に説明できる可能性があります。これらの親鉄性元素も、水や有機物と共に、レイトベニア期に衝突した小惑星によって後から地球のマントルに付加されたと考えることで、その存在量をうまく説明できるのです。

もちろん、小惑星起源説もまだ完全に全ての謎を解き明かしたわけではありません。例えば、小惑星帯のどの領域から、どのような種類の小惑星が、どの程度の量、どのタイミングで地球に飛来したのか、その詳細なプロセスや、地球の水のD/H比に完全に一致させるための混合比率などについては、まだ精密なモデル化と検証が必要です。しかし、そのパズルのピースは、探査機が持ち帰った宇宙からの「贈り物」によって、着実に埋められつつあると言えるでしょう。

第5章:太陽からの微かな囁き? – 太陽風起源説とその他の可能性

彗星や小惑星といった天体からの「水の配達」というダイナミックなシナリオに加えて、比較的最近になって注目されている、もう一つの興味深い水の起源に関する仮説が、「太陽風起源説」です。これは、太陽から絶えず放出されている高エネルギーの荷電粒子(その主成分は陽子、つまり水素イオンH⁺)の流れである太陽風が、地球の原始大気や、地表の鉱物(特に酸化ケイ素SiO₂などの酸化物)中の酸素原子(O)と直接反応して、その場で水(H₂O)を生成したというものです。

特に地球が形成された初期の段階では、若い太陽は現在よりもはるかに活動が活発で、より強力な太陽風を放出していたと考えられています。また、初期の地球にはまだしっかりとした全球的な地磁気バリア(現在の地球磁場のようなもの)が形成されていなかったか、あるいは非常に弱かった可能性があります。地磁気は太陽風が直接地表に到達するのを防ぐ役割を果たしていますが、もしこのバリアが弱ければ、太陽風の陽子がより効率的に地球大気の上層部や、大気を持たない場合は地表の鉱物にまで到達しやすかったかもしれません。

近年の研究では、月や、イトカワのようなS型小惑星(比較的乾燥していると考えられてきたタイプの小惑星)の表面にあるレゴリス(細かな砂礫の層)が、長年にわたって太陽風にさらされることで、その鉱物の結晶構造の表面近くに水酸基(-OH)や水分子(H₂O)が生成されるメカニズムが、実験室でのシミュレーションや、アポロ計画で持ち帰られた月の石、「はやぶさ(初代)」が持ち帰ったイトカワの微粒子の分析などから示されています。これは「宇宙風化作用」の一環として起こる現象で、太陽風中の陽子が鉱物中の酸素と結合し、還元反応によって水が生成されると考えられています。

もし同様のプロセスが、初期の地球の表面や、あるいは地球に衝突する前の無水の微惑星の表面で活発に起こっていたとすれば、ある程度の量の水がこの方法でその場生成された可能性があります。

この太陽風起源説の興味深い点は、従来の天体衝突による水の供給とは異なる、いわば「じわじわと染み出すような」水の生成メカニズムを提案していることです。また、このプロセスで生成される水のD/H比は、太陽風中の水素のD/H比(これは宇宙で最も一般的な軽水素Hが圧倒的に多く、重水素Dは非常に少ないため、極めて低い値を示す)を反映すると考えられます。地球の海水のD/H比はこれよりもかなり高いため、太陽風起源の水だけで地球の水の全量を説明するのは困難です。

しかし、地球に水をもたらした主要な天体(炭素質コンドライトなど)のD/H比が地球の海水よりもわずかに高かった場合に、このD/H比の低い太陽風起源の水が少量混ざることで、結果的に地球の海水のD/H比にうまく一致させることができるのではないか、という調整役としての役割が期待されています。あるいは、地球が形成されたごく初期の段階で、まだ大気や海洋が十分に発達する前に、地表の岩石中に太陽風によって少量の水が「仕込まれ」、それが後の地球内部の水の循環や化学進化に影響を与えた可能性も考えられます。

ただし、太陽風起源説が地球の水の総量に対してどの程度の貢献をしたのか、その定量的な評価はまだ難しく、今後の研究が待たれます。地球の磁場がいつ頃、どの程度の強さで確立したのか、初期の太陽風の強度はどれほどだったのか、そして鉱物表面での水生成効率はどの程度だったのかなど、多くの不確定要素が含まれています。

それでも、この説は、地球の水の起源を考える上で、これまで見過ごされてきたかもしれない微細なプロセスにも目を向ける重要性を示しており、太陽系における水の分布や進化を多角的に理解するための一つの視点を提供しています。

その他にも、例えば、地球の核(鉄とニッケルが主成分)に大量の水素が取り込まれており、それが特定の条件下でマントル中の酸化物と反応して水を生成するという、地球内部での化学反応による水生成の可能性を指摘する研究や、あるいは地球形成時に原始太陽系星雲のガス成分(主に水素とヘリウム)を原始大気が大量に取り込み、その水素が後の酸化反応で水になったというような、さらに初期のプロセスを考える説も存在します。これらの説はまだ仮説の段階であったり、定量的な評価が難しかったりしますが、地球の水の起源の複雑さと、科学者たちの探求の幅広さを示していると言えるでしょう。

第6章:パズルのピースは揃うのか? – 複数の起源と地球史における水の旅

これまでの議論を総合すると、現在の科学界における地球の水の起源に関するコンセンサスは、「単一の完璧な答え」ではなく、むしろ「複数の起源からの複合的な貢献」という、より複雑でニュアンスに富んだ描像へと向かいつつあります。地球の膨大な量の水は、おそらく一つの出来事や一つの供給源だけで説明できるものではなく、地球の長い歴史の中で、異なる時代に、異なるメカニズムで、様々な場所から少しずつ、あるいは時に大量にもたらされ、蓄積されてきた結果なのでしょう。

現時点での最も有力なシナリオは、以下のようなものと考えられます。

まず、地球が形成された材料となった微惑星には、ある程度の量の水(主に含水鉱物の形)が含まれていた可能性がありますが、地球形成初期の高温状態やジャイアント・インパクトによって、その多くは失われたか、あるいは地球深部に取り込まれたと考えられます。

その後、地球が現在の大きさにまで成長し、ある程度冷え固まったレイトベニア期(地球誕生から数千万年~数億年後)に、小惑星帯の外縁部などから飛来した炭素質コンドライトのような水や有機物を豊富に含んだ小惑星が多数衝突し、これが現在の地球の海洋の水の主要な供給源となった。これらの小惑星は、地球の海水のD/H比とよく一致する水を運び込んだだけでなく、生命の材料となる有機物や、親鉄性元素なども同時にもたらしたと考えられます。

これに加えて、特定の種類の彗星(例えば、木星族彗星の一部)も、地球の水の供給にある程度の割合で貢献した可能性があります。彗星は小惑星よりも揮発性物質を多く含むため、一度の衝突で供給できる水の量は多いかもしれませんが、そのD/H比のばらつきや地球への衝突頻度などを考慮すると、小惑星ほど主要な役割を果たしたとは考えにくいものの、無視できない存在です。

さらに、太陽風起源説が示すように、地球表面の鉱物と太陽風の相互作用によって、微量ながらも水がその場で生成されたり、あるいは他の供給源から来た水の同位体比を調整する役割を果たしたりした可能性も考えられます。

そして、地球内部、特にマントル遷移層に存在する可能性のある「内なる海」は、地球形成時に取り込まれた始原的な水と、プレートの沈み込みによって地表からマントルへと運ばれた水が混ざり合ったものであり、これが火山活動などを通じて地球史を通じて地表の水と相互作用し、地球全体の水の循環と収支に影響を与え続けてきたのかもしれません。

このように、地球の水は、まるで様々な支流から水が集まって大河を成すように、複数の「支流」から供給され、地球という壮大なシステムの中で循環し、進化してきたと考えられます。それぞれの支流からの貢献度が正確にどの程度だったのか、そして水が地球にもたらされた主要なタイミング(地球形成のどの段階で、どのくらいの期間にわたって供給が続いたのか)については、まだ精密な答えが出ておらず、今後の研究によってさらに詳細な描像が明らかになることが期待されます。

この謎を解き明かすための努力は、今も世界中で続けられています。例えば、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)は、太陽系外の若い星の周りで惑星がまさに形成されつつある原始惑星系円盤や、ハビタブルゾーンにある地球型太陽系外惑星の大気を詳細に観測し、そこに含まれる水蒸気の量や同位体比を測定することで、惑星系における水の普遍的な起源や進化のプロセスに迫ろうとしています。また、今後予定されているさらなる小惑星や彗星への探査ミッション、地球深部物質の高精度な分析技術の向上、そしてより洗練された地球形成・進化の数値シミュレーションモデルの開発などが、このパズルの残されたピースを埋める上で重要な役割を果たすでしょう。

地球の水の起源を探る旅は、単に過去の出来事を明らかにするだけでなく、地球がなぜこれほど生命にとって恵まれた環境となったのか、そして宇宙の他の場所で同様の「水の惑星」が存在しうるのかという、より大きな問いへと繋がっています。その答えは、私たちの未来や、宇宙における生命の可能性を考える上で、計り知れない示唆を与えてくれるはずです。

結論:衝撃の真実の先に – 私たちのルーツと宇宙における生命

地球の水の起源を巡る長い科学の旅路を辿ってきましたが、そこに浮かび上がってきたのは、私たちの足元にあるこの水が、決して地球だけが生み出したものではなく、広大な宇宙空間から、数十億年という気の遠くなるような時間をかけて、様々な形で「配達」されてきた「壮大な贈り物」である可能性が高い、という衝撃的とも言える真実でした。

かつて灼熱の星屑だった物質が集まり、原始地球が誕生し、そこに小惑星や彗星といった宇宙からの使者たちが、まるで生命の種を蒔くかのように水と有機物を運び込んだ。その水がやがて海となり、最初の生命を育み、そして私たち人間を含む多様な生態系を支える基盤となった。この壮大な物語は、私たちが飲む一杯の水にも、宇宙の創生から続く壮大なドラマと、無数の偶然と必然が織りなす奇跡が詰まっていることを教えてくれます。

「はやぶさ2」が小惑星リュウグウから持ち帰った一握りの砂は、まさにその宇宙からの贈り物の確かな証拠を私たちに示してくれました。そこには、液体の水と岩石が反応した痕跡があり、アミノ酸という生命の設計図の部品が見つかりました。これは、地球の水の起源と生命の起源が、宇宙という同じ舞台で、密接に結びついていた可能性を強く示唆しています。

地球の水の起源を解明することは、単に地球科学の一つの大きな謎を解き明かすという学術的な興味にとどまりません。それは、私たち自身のルーツを探る旅であり、なぜこの地球が生命にとってこれほどまでに特別な場所となり得たのか、その根本的な理由を理解しようとする試みです。そして、その理解は、広大な宇宙の中で、地球と同じように水に恵まれ、生命を育む可能性のある第二、第三の「地球」を探す上での、重要な道しるべとなるでしょう。

科学の探求は、一つの謎が解明されると、また新たな謎が生まれる、終わりなき旅です。地球の水の起源についても、まだ多くの未解明な点が残されています。しかし、人類の飽くなき知的好奇心と、絶え間ない技術の進歩は、これからもその謎の深淵へと光を当て続け、私たちに新たな驚きと発見をもたらしてくれるに違いありません。

次にあなたがコップ一杯の水を手に取るとき、あるいは雨音に耳を澄ませるとき、そこに込められた数十億年の宇宙の物語と、それが繋ぐ生命の奇跡に、少しだけ思いを馳せてみてはいかがでしょうか。その一滴は、あなたと、そして広大な宇宙とを繋ぐ、かけがえのない絆の証なのかもしれません。