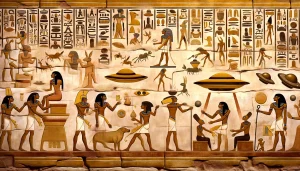

私たちの足元に広がる大地には、想像を絶するほどの悠久の歴史が刻まれています。文明の黎明期、人々は何を信じ、何を畏れ、何を後世に伝えようとしたのでしょうか? 今回、私たちは非常に興味深く、そして少々ミステリアスな情報に光を当てたいと思います。それは、今から約7000年前、紀元前5000年という遥かな昔に、地理的に大きく隔たれたメキシコ、インド、そしてロシアという3つの地で、奇妙にも一致する「7つの頭を持つ異形の生物」が描かれた壁画が発見された、という驚くべきものです。

これらは単なる偶然の一致なのでしょうか? それとも、古代の人々が共有していた、我々の知らない何かを示唆しているのでしょうか? さらに、これらの存在はそれぞれの地域で「法の神マナス」「蛇神ナーガ」「チコミコアトル」といった名で呼ばれ、神聖視されていたとも言われています。この情報は、私たちの古代史への理解を揺るがし、人類の集合的無意識や、あるいは大胆な仮説である「古代宇宙飛行士説」へと誘うかのようです。

本記事では、この謎多き「7つ頭の存在」について、それぞれの地域における伝承や考古学的背景を掘り下げ、その象徴性や異文化間の関連性、そして「宇宙人説」の可能性に至るまで、深く考察していきます。古代の謎に満ちた扉を、一緒に開いてみませんか?

メキシコ:豊穣の女神チコミコアトルと「七つの蛇」の謎

まず私たちが目を向けるのは、太陽と情熱の国メキシコです。ここで語られる「7つ頭の存在」は、アステカ神話に登場する「チコミコアトル」に関連付けられています。しかし、この点にはいくつかの注意深い考察が必要です。

チコミコアトルとは何者か? その名に秘められた「七」

チコミコアトル(Chicomecóatl)は、ナワトル語で「七つの蛇」を意味する名前を持つ、アステカ神話におけるトウモロコシと豊穣の女神です。彼女は人々に食物と栄養をもたらす重要な神格であり、しばしばトウモロコシの穂を持った姿や、豊穣を象徴する赤い顔料で描かれます。名前が示す通り、「七」という数字と「蛇」が彼女の重要な属性であることは間違いありません。蛇はメソアメリカ文明において、大地、水、豊穣、再生、そして時には天空や霊的な力とも結びつく非常に重要なシンボルでした。有名なケツァルコアトル(羽毛のある蛇)もその代表例です。

しかし、ここで大きな疑問が生じます。アステカ文明が中央メキシコで繁栄したのは、紀元後14世紀から16世紀にかけてのこと。私たちが今回テーマとしている「紀元前5000年」とは、実に6000年以上もの隔たりがあります。この時代、メソアメリカはまだオルメカ文明(紀元前1500年頃~)すら登場する以前の、先古典期前期と呼ばれる時代です。この時期に、アステカ神話の神格であるチコミコアトルが、そのままの形で信仰されていたとは考えにくいのが現状です。

紀元前5000年のメソアメリカと「蛇」の古層

では、紀元前5000年という年代に「7つ頭の蛇」の壁画が存在したという情報は、どこから来たのでしょうか? もしこの時期にそのような壁画が実際に発見されているのであれば、それはアステカのチコミコアトルとは直接結びつかない、より古い信仰の痕跡である可能性が高いでしょう。

メソアメリカにおける蛇への信仰は非常に古く、その起源は先古典期以前に遡ると考えられています。蛇は脱皮を繰り返すことから再生や生命力の象徴とされ、また大地を這う姿から地母神的な性格や、雨や水をもたらす力とも関連付けられました。もし紀元前5000年に「7つ頭の蛇」の図像が存在したとすれば、それは後のチコミコアトルのような特定の神格ではなく、より原初的な自然崇拝や精霊信仰の中で、蛇の持つ神秘的な力や、聖数としての「7」が結びついた結果かもしれません。

「7」という数字が古代メソアメリカでどのような意味を持っていたのか、紀元前5000年という早い段階で明確な意味付けがあったかは不明な点が多いですが、後のマヤ文明などでは暦や宇宙観において重要な数字として扱われています。

壁画は語るか?想像される「七つの蛇」

仮に、紀元前5000年のメキシコの洞窟や岩壁に、そのような壁画が残されていたとしたら、それはどのような姿で描かれていたのでしょうか。アステカの洗練された図像とは異なり、より素朴で力強い線で、うねる蛇の胴体から7つの頭が突き出している様子が想像されます。その顔は威嚇的でありながらも、どこか神聖な雰囲気を漂わせているかもしれません。あるいは、それぞれの頭が異なる表情や属性を持っている可能性も考えられます。色は、当時の人々が利用できたであろう天然の顔料、例えば赤や黒、黄色などが使われていたかもしれません。

その壁画がもし発見されたなら、それはメソアメリカ文明の精神性の起源を大きく遡らせる、画期的な発見となるでしょう。しかし、現時点では、紀元前5000年のメキシコに明確に「7つ頭のチコミコアトル」とされる壁画が存在するという確たる考古学的証拠は、広く一般には知られていません。この情報は、後世のチコミコアトルの「七つの蛇」という名と、他の地域の類似したモチーフとが結び付けられ、時代を超えて解釈された可能性も考慮に入れる必要があります。

それでも、「七つの蛇」という概念がメソアメリカの古層に存在した可能性は否定できず、その起源と変遷を探ることは、この地域の豊かな精神文化を理解する上で非常に重要です。

インド:蛇神ナーガと受け継がれる多頭の伝統

次に私たちの探求の旅は、古代文明が花開いた神秘の国、インドへと向かいます。ここで語られる「7つ頭の存在」は、インド神話における強力な蛇神「ナーガ」と関連付けられています。

ナーガとは何か? 水と豊穣、そして守護の象徴

ナーガ(Nāga)は、サンスクリット語で蛇、特にコブラを意味し、インド神話、ヒンドゥー教、仏教、ジャイナ教において広く信仰される半神半人の蛇の精霊または神です。彼らは地下世界パーターラに住み、莫大な財宝を守るとされ、また水や雨を司る豊穣の神としての性格も持ちます。ナーガは時に人間に対して恵みをもたらす一方で、怒らせると恐ろしい災厄を引き起こすとも信じられており、畏敬の対象でした。

特筆すべきは、ナーガがしばしば複数の頭を持つ姿で描かれることです。1つ頭から3つ、5つ、7つ、あるいはそれ以上の頭を持つナーガの図像は、インドの彫刻や絵画で頻繁に見られます。特に7つ頭のナーガは、仏教において仏陀の守護者として描かれることがあり(例えば、ムチャリンダ龍王が瞑想する仏陀を雨風から守ったという説話)、神聖で強力な存在として認識されています。

ナーガ信仰の古層と紀元前5000年の可能性

ナーガ信仰の起源は非常に古く、その原型はインダス文明(紀元前2600年~紀元前1900年頃)にまで遡ると考えられています。インダス文明の印章には蛇のモチーフが数多く見られ、これが後のナーガ信仰に繋がっていったと推測されています。

では、紀元前5000年という年代に、インドで「7つ頭のナーガ」の壁画が存在した可能性はあるのでしょうか? この時代、インド亜大陸は新石器時代にあたり、農耕が広がり定住化が進んだ時期です。インダス文明の前段階であり、まだ文字記録や大規模な都市遺跡は確認されていません。しかし、この時代に蛇に対する畏敬や原始的な信仰が存在したとしても不思議ではありません。蛇は脱皮することから生命の循環や再生を象徴し、またその姿から大地や水との関連性も強く感じさせます。

7つ頭のナーガという明確な図像が紀元前5000年に存在したという直接的な考古学的証拠は、現在のところ極めて限定的か、あるいは確認されていません。しかし、もしそのような壁画が見つかっているとすれば、それはインダス文明以前のインドにおける宗教観や神話的世界観の萌芽を示す、非常に貴重な資料となります。

壁画に描かれたであろうナーガの威容

仮に、紀元前5000年のインドの岩陰や洞窟に「7つ頭のナーガ」が描かれていたとしたら、それはどのような姿をしていたでしょうか。後の洗練された彫刻とは異なり、より力強く、生命力にあふれた表現であったかもしれません。7つの鎌首をもたげ、鋭い眼光を放つ蛇の姿は、見る者に畏怖の念を抱かせたことでしょう。その周囲には、水や植物など、豊穣を連想させるモチーフが描かれていた可能性もあります。あるいは、何かを守護するように、特定の場所やシンボルと共に描かれていたかもしれません。

インド文化において「7」という数字は、七聖仙(サプタ・リシ)や七母神(サプタ・マートリカー)など、神聖な意味を持つことが多く、これが蛇の神秘性と結びつき、7つ頭のナーガという強力なイメージを生み出したと考えられます。

メキシコの事例と同様に、紀元前5000年という年代の正確性には慎重な検証が必要ですが、インドにおける多頭の蛇神信仰の古さと重要性は疑いようがなく、その源流を辿る旅は、人類の精神史における普遍的なテーマを探ることにも繋がります。

ロシア:「法の神マナス」と謎に包まれた壁画

私たちの探求は、広大なユーラシア大陸の北部に位置するロシアへと続きます。ここで語られる「7つ頭の存在」は、「法の神マナス」として伝えられていると言いますが、この情報は他の二つの地域に比べて、さらに謎に包まれています。

「法の神マナス」とは何者か? 特定の難しさ

「マナス」という名で最も広く知られているのは、中央アジアのキルギス人の間で口承で伝えられてきた壮大な英雄叙事詩『マナス』です。この叙事詩は、主人公マナスとその子孫たちの英雄的な行為を描いたものであり、キルギス民族のアイデンティティや歴史観を形成する上で非常に重要な役割を果たしてきました。しかし、これは特定の「神」というよりは、民族的英雄の物語です。

ロシアの神話体系において、「法の神」として、かつ「マナス」という名で、さらに「7つの頭を持つ」という属性まで一致する存在は、一般的な神話学や考古学の知見からはすぐには見当たりません。スラヴ神話にはペルーン(雷神)、ヴェレス(大地・水・冥界の神)、モコシ(地母神)など多様な神々が存在しますが、「7つ頭の法の神マナス」に直接対応する神格は確認されていません。

この「法の神マナス」という呼称が、特定の地域のローカルな伝承なのか、あるいは何らかの誤解や混同に基づいているのか、その出自を特定することは現時点では困難です。

紀元前5000年のロシアと考古学的背景

紀元前5000年頃のロシア地域は、新石器時代から金石併用時代(銅器時代初期)へと移行する時期にあたります。ウラル山脈周辺や南ロシアの草原地帯では、狩猟採集に加え、初期の農耕や牧畜も始まっていました。ドニエプル・ドネツ文化、サマラ文化、フヴァリンスク文化など、多様な考古文化がこの時期に存在し、それぞれ特徴的な土器や石器、埋葬様式を残しています。

これらの文化の遺跡から、動物をモチーフとした装飾品や土偶などが見つかることはありますが、「7つの頭を持つ異形の生物」が描かれた壁画が、紀元前5000年のものとして明確に発見・報告されているという情報は、学術的なデータベースや主要な研究報告では確認が難しい状況です。もしそのような壁画が特定の地域で発見されているのであれば、それは極めて重要な発見であり、その地域の先史時代の信仰や世界観を解き明かす鍵となるでしょう。

壁画の姿と解釈の可能性

仮に、この時代のロシアのどこかで「7つ頭の存在」の壁画が見つかったとしましょう。それはどのような姿で、何を意味していたのでしょうか? 厳しい自然環境の中で生きていた当時の人々にとって、動物は食料であり、脅威であり、そして畏敬の対象でもありました。熊や狼、鹿などが信仰の対象となることもあったでしょう。

もし「7つ頭」というモチーフが存在したとすれば、それは地域の動物崇拝やシャーマニズム的な世界観と結びついていたのかもしれません。複数の頭は、強大な力、全方位的な監視能力、あるいは精霊の多様な側面を象徴していた可能性があります。その存在が「法」と関連付けられるとすれば、それは社会的な規範や秩序を守る精霊、あるいは自然界の摂理を司る存在として認識されていたのかもしれません。しかし、これはあくまで推測の域を出ません。

ロシアにおける「7つ頭の法の神マナス」の壁画という情報は、現時点では最も不確かさが大きく、具体的な考古学的証拠や詳細な伝承の記録が待たれるところです。もしこの情報が何らかの根拠に基づいているのであれば、それはユーラシア大陸の古代信仰におけるミッシングリンクを埋める、驚くべき発見となる可能性があります。

「7つの頭」というモチーフ:普遍的な象徴か、特異な一致か?

メキシコ、インド、ロシアという地理的に隔絶された場所で、同時期に「7つの頭を持つ異形の存在」が認識されていたという仮説は、私たちに多くの問いを投げかけます。このモチーフの核心にある「7」という数字と「多頭」という表現、そしてしばしば関連付けられる「蛇」という生物は、人類の文化においてどのような意味を持ってきたのでしょうか。

数字「7」の神秘性:世界共通の聖数

「7」という数字は、洋の東西を問わず、多くの文化で特別な意味を持つ数として扱われてきました。古代バビロニアでは天動説における惑星の数(太陽、月、水星、金星、火星、木星、土星)が7つとされ、これが一週間が7日であることの起源の一つとも言われています。旧約聖書では神が6日間で世界を創造し7日目に休んだとされ、7は完成や神聖さを象徴します。その他にも、世界の七不思議、七つの大罪、虹の七色、北斗七星など、枚挙にいとまがありません。

この「7」が持つ普遍的な神秘性が、古代の人々の想像力を刺激し、神聖な存在や強力な精霊を表す際に用いられたとしても不思議ではありません。7つの頭は、その存在が持つ力の完全性や多面性、あるいは宇宙的な秩序との関連を示唆しているのかもしれません。

「多頭」表現の象徴するもの:力、監視、あるいは混沌

複数の頭を持つという表現もまた、世界各地の神話や伝承に見られます。ギリシャ神話のヒュドラ(9つの頭を持つ蛇)、ケルベロス(3つの頭を持つ冥界の番犬)、日本のヤマタノオロチ(8つの頭と8つの尾を持つ大蛇)などが有名です。

多頭は、以下のような多様な意味合いを象徴することがあります。

- 強大な力と破壊力: 頭の数が多いほど、その存在は強力であると見なされます。

- 全方位的な監視能力: 複数の頭は、あらゆる方向を見渡し、監視する能力を示します。

- 多様な側面や能力: それぞれの頭が異なる意志や能力を持つことで、存在の複雑さや多機能性を表現します。

- 神聖さと超越性: 通常の生物とは異なる異形性は、神的な領域に属することを示します。

- 混沌や未分化の状態: 時には、秩序化される以前の原初的なカオスを象徴することもあります。

「7つの頭」という具体的な数は、これらの多頭の象徴性に、「7」の持つ神聖さや完全性という意味を加えることで、より強力で神秘的なイメージを形成したと考えられます。

蛇というモチーフの根源的な力

そして、この「7つ頭の存在」がしばしば「蛇」と結び付けられる点も重要です。蛇は、その特異な姿と生態から、古来より人類の畏敬と想像力を掻き立ててきました。

- 生命力と再生: 脱皮を繰り返すことから、死と再生、永遠の生命を象徴します。

- 大地と豊穣: 地を這う姿から大地母神や豊穣のシンボルとされ、また水や雨とも関連付けられます。

- 知恵と神秘: 静かで謎めいた動きから、知恵や秘密の知識を持つ存在と見なされることもあります。

- 危険と誘惑: 毒を持つ種類もいることから、死や危険、あるいは誘惑の象徴ともなります。

これらの根源的なイメージを持つ蛇が、「7」という聖数と「多頭」という異形性と結びつくことで、「7つ頭の蛇(あるいは蛇に似た異形の生物)」は、非常に強力で多義的なシンボルとして立ち現れます。それは、自然の恐るべき力、生命の神秘、宇宙的な秩序、あるいは人間の内なる深層心理の反映とも解釈できるでしょう。

異文化間の類似性:偶然か、伝播か、それとも未知の繋がりか?

紀元前5000年という太古の時代に、メキシコ、インド、ロシアという広大な地域で、これほど特異な「7つ頭の存在」の概念が共有されていたとすれば、その理由は何でしょうか? ここにはいくつかの可能性が考えられます。

1. 偶然の一致と集合的無意識

最もシンプルな説明は、これが単なる偶然の一致であるというものです。人間の脳の構造や認知の仕方は普遍的であり、自然界に対する観察や畏敬の念から、類似したシンボルや神話的モチーフが独立して複数の文化で生まれることは十分にあり得ます。「7」という数字の認識や、蛇という生物への関心、多頭という表現への発想は、それぞれが独立して発生し、偶然にも似たような形で組み合わさったのかもしれません。

スイスの心理学者カール・グスタフ・ユングが提唱した「集合的無意識」という概念も、この文脈で示唆的です。ユングは、人類に共通する無意識の層が存在し、そこには元型(アーキタイプ)と呼ばれる普遍的なイメージや象徴が潜んでいると考えました。「賢明な老人」「太母」「影」といった元型と同様に、「7つ頭の蛇」のような複雑なイメージも、人類共通の深層心理から現れ出た可能性を、ロマンとして語ることはできるかもしれません。

2. 文化的伝播の可能性とその限界

次に考えられるのは、文化的伝播です。ある地域で生まれた思想やモチーフが、交易や移住、戦争などを通じて他の地域へ伝わっていくというものです。しかし、紀元前5000年という年代を考えると、メキシコ(新大陸)、インド(南アジア)、ロシア(ユーラシア北部)という地理的に隔絶された地域間で、直接的かつ広範囲な文化的接触があったと考えるのは、現在の考古学的証拠からは非常に困難です。

もちろん、小規模な集団の移動や間接的な交流が全くなかったとは言い切れません。しかし、これほど特異なモチーフが広範囲に、かつ同時期に伝播したとするには、それを裏付ける具体的なルートや証拠が必要です。もし、このモチーフが後の時代、例えば青銅器時代以降に拡散したのであれば、その可能性は高まりますが、紀元前5000年という設定は、この説を難しくしています。

3. 共通の起源(超古代文明仮説への言及)

一部で根強く語られる説として、「失われた超古代文明」の存在があります。これは、現代の我々が知る文明よりも前に、高度な知識や技術を持った文明が存在し、その文明の影響が世界各地の神話や遺跡に断片的に残っているという考え方です。この仮説に立てば、「7つ頭の存在」のモチーフも、この超古代文明から各地に伝えられた共通の遺産であると解釈できます。

アトランティスやムー大陸といった伝説的な大陸の話としばしば結び付けられるこの説は、非常に魅力的でロマンがありますが、現在のところ、その存在を裏付ける決定的な考古学的・科学的証拠は見つかっていません。主流の学術界からは懐疑的に見られることが多いですが、古代の謎を前にした時、人々の想像力を刺激し続ける仮説の一つであることは確かです。

4. 誤認や現代的な解釈の可能性

最後に、私たちがこれらの異なる文化の図像や伝承を見て、そこに「同じ」あるいは「類似した」ものを見出しているのは、現代人の解釈によるバイアスが働いている可能性も考慮しなければなりません。それぞれの文化における「7つ頭の存在」は、実際には異なる起源、意味、文脈を持っていたかもしれません。しかし、現代の我々が「7つの頭」という共通点に着目し、そこに何らかの繋がりや謎を見出そうとしているのかもしれません。

また、情報の伝達過程で、細部が省略されたり、誇張されたり、あるいは異なるものが混同されたりすることも考えられます。「紀元前5000年」という年代設定の正確性や、「壁画」とされるものの具体的な内容、そして「法の神マナス」といった呼称の出典など、元となる情報の信頼性を慎重に吟味する必要があります。

宇宙人説(古代宇宙飛行士説)の魅力と、その影

さて、このような謎めいたモチーフが古代に存在したという話を聞くと、一部の人々は「古代宇宙飛行士説」を思い浮かべるかもしれません。これは、太古の地球に宇宙人が飛来し、人類の文明や進化に影響を与えたとする説です。エーリッヒ・フォン・デニケン氏の著作などで広く知られるようになりました。

なぜ「宇宙人らしき」と解釈されるのか?

「7つ頭の異形の生物」という記述は、確かに地球上の既知の生物とはかけ離れた姿を想像させます。古代の人々が、理解を超えた存在や現象に遭遇した際、それを神や怪物として表現したと考えるのは自然なことです。そして、もしその「理解を超えた存在」が、高度な技術を持つ地球外生命体だったとしたら…? この発想が、古代宇宙飛行士説の根底にあります。

世界各地の神話に登場する「天から降りてきた神々」や、オーパーツ(時代錯誤遺物)、古代遺跡の驚くべき精度などは、この説を支持する人々によって、宇宙人の関与を示す証拠としてしばしば引用されます。「7つ頭の存在」も、古代人が目撃した異星人の姿、あるいは彼らが使役した何らかの装置や生物を、当時の知識で表現したものだと解釈されることがあります。

古代宇宙飛行士説の魅力と問題点

この説の魅力は、従来の歴史観では説明が難しい謎に対して、大胆かつ包括的な説明を与えようとする点にあります。それはまるで壮大なSF物語のようであり、人々の好奇心や想像力を強く刺激します。

しかし、学術的な立場からは多くの問題点が指摘されています。

- 証拠の解釈: 宇宙人説の論者が挙げる証拠の多くは、別の解釈が可能です。古代人の技術力や創造性を過小評価し、未知のものを安易に宇宙人に結びつけてしまう傾向があります。

- 考古学的・文献学的根拠の欠如: 宇宙人が地球に来たという直接的かつ明白な物的証拠(例えば、宇宙船の残骸や異星人の化石など)は、これまで一切発見されていません。

- 古代人の主体性の無視: まるで古代人が自力では何も成し遂げられなかったかのように、あらゆる偉業を宇宙人の功績にしてしまうことは、彼らの知恵や努力を軽視することに繋がります。

「7つ頭の存在」が本当に宇宙人に関連するものだと断定するには、あまりにも根拠が薄弱です。むしろ、古代の人々の豊かな想像力、自然への畏敬、そして複雑な宇宙観や神話体系を構築する能力の現れとして捉える方が、より妥当性が高いと言えるでしょう。

結論:謎は深まるか、新たな視座が開けるか

紀元前5000年という遥かな昔、メキシコ、インド、ロシアという三つの地で、「7つの頭を持つ異形の存在」が壁画に描かれ、それぞれが神として崇められていたという情報は、私たちを古代史の深淵へと誘います。

本記事で考察してきたように、この情報の背景には、いくつかの不確かさや解釈の幅が存在します。

- メキシコのチコミコアトル: 「七つの蛇」という名は持つものの、紀元前5000年という年代との整合性には疑問が残ります。より古い蛇信仰の古層にその原型を求める必要があるかもしれません。

- インドのナーガ: 多頭の蛇神信仰は古くから存在しますが、紀元前5000年に「7つ頭」の壁画があったという確証は、現時点では限定的です。

- ロシアの「法の神マナス」: この存在の特定自体が困難であり、紀元前5000年の壁画に関する情報は最も謎に包まれています。

これらの情報を額面通りに受け取り、直ちに「同時期に同じ存在が世界中で認識されていた」と結論づけるのは早計でしょう。それぞれの情報源の信頼性、年代測定の正確性、そして「同じ異形」と判断する基準などを、より詳細に検証する必要があります。

しかし、この謎めいた情報が私たちに投げかけるものは、決して無駄ではありません。それは、以下のような重要な視点を与えてくれます。

- 人類の普遍的な想像力と象徴的思考: 地理的に離れた文化であっても、人間は自然界や宇宙に対して類似した畏敬の念を抱き、似たようなシンボル(例えば、蛇、聖数、多頭の表現)を生み出す可能性があること。

- 古代文化の深さと複雑さ: 私たちがまだ知らない、あるいは十分に理解していない古代の信仰や世界観が存在する可能性。

- 情報のクリティカルな吟味の重要性: 魅力的な情報であっても、その出所や根拠を冷静に検証する姿勢。

- 過去への尽きない探求心: 古代の謎は、私たち自身のルーツや人間とは何かという問いに繋がる、尽きることのない探求の対象であること。

「7つ頭の存在」が宇宙人であったかどうかを議論するよりも、なぜ古代の人々はそのようなイメージを創造し、そこにどのような意味を見出していたのかを考えることの方が、はるかに生産的で、私たち自身の精神史を豊かにするのではないでしょうか。

この謎が完全に解明される日は来ないかもしれません。しかし、その謎を追い求める過程で、私たちは古代の人々の息吹に触れ、彼らが遺したメッセージの断片を拾い集めることができるのです。

あなたはこの「7つ頭の神々」の謎について、どう考えますか? 古代の壁画は、私たちに何を語りかけているのでしょうか? その答えを探す旅は、まだ始まったばかりです。