宮﨑駿監督の『君たちはどう生きるか』(2023年公開、スタジオジブリ制作)は、その難解なストーリーと圧倒的な映像美で世界中を魅了しました。アカデミー賞受賞作としても知られるこの映画は、公開前の情報が極端に少なく、観客の想像力を刺激する一方で、数々の「都市伝説」を生み出しました。本記事では、『君たちはどう生きるか』にまつわる都市伝説を詳細に掘り下げ、宮﨑駿が込めたかもしれないメッセージやファンによる深読みを紹介します。映画の抽象性や戦争、民俗モチーフ、ジブリの過去作との繋がりなど、謎多き作品の裏側をじっくり解剖します。ネタバレを含みますので、未視聴の方はご注意ください。

1. アオサギの正体は宮﨑駿の分身?心のメタファー説

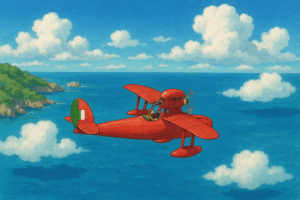

『君たちはどう生きるか』の物語は、主人公・眞人(まひと)がアオサギに導かれ、「下の世界」と呼ばれる異世界へ冒険に出るところから始まります。このアオサギ(劇中では「サギ男」とも呼ばれる)は、口が悪く、嘘をつくこともあるが、どこか憎めない存在として描かれています。そのミステリアスなキャラクター性から、ファンの間では「アオサギの正体」を巡る都市伝説が数多く語られています。

都市伝説の詳細

アオサギが単なる案内役ではなく、眞人の心の具現化や宮﨑駿自身の分身を象徴しているという説が有力です。映画の冒頭で、眞人は母・久子の死による深い喪失感を抱え、父の再婚や新しい環境に適応できずにいます。アオサギはそんな眞人を「下の世界」へ誘い、彼の内面の葛藤や成長を映し出す存在として機能します。例えば、アオサギが眞人に嘘をついたり危険な状況に導いたりするシーンは、眞人自身の「現実から逃げたい」という願望や「自分を試したい」という無意識の衝動を表していると解釈されています。

さらに、宮﨑駿の分身説も興味深い視点です。宮﨑監督は本作を「自伝的要素の強い作品」と述べており、晩年の集大成として知られています。アオサギの「人を惑わすトリックスター」的な性格は、宮﨑が自身の創作活動や観客との関係を風刺したものだと考えられます。特に、アオサギが最終的に眞人の友人となり、彼を見守る姿は、宮﨑が「観客に物語を届け、共に旅をする存在」としての自分を投影した可能性を示唆します。Xの投稿でも、「アオサギの声(菅田将暉の演技)が宮﨑の皮肉っぽいユーモアに似てる!」との声が散見されました。

根拠と考察

この都市伝説の根拠は、宮﨑作品におけるキャラクターの象徴性にあります。例えば、『千と千尋の神隠し』のハクや『ハウルの動く城』のハウルも、主人公の内面や監督の思想を反映する存在として描かれています。アオサギも同様に、眞人の心理的旅路を導く「影」のような役割を果たします。また、宮﨑のインタビューで「アオサギは人間と鳥の二面性を持つ」と語った点から、彼が単なる動物ではなく複雑な存在として意図されたことがわかります。

民俗学的視点でも、アオサギは興味深いシンボルです。日本ではサギは「神の使い」や「異界への導き手」として民話に登場することがあり、宮﨑がこのモチーフを意識した可能性は高いです。さらに、アオサギのビジュアル(痩せこけた姿や鋭い目)は、宮﨑の自画像的なユーモアを連想させます。ファンの中には、「アオサギのずる賢さが宮﨑の頑固な職人気質を表してる」と冗談交じりに語る人もいます。

なぜ都市伝説に?

アオサギの正体が劇中で明確に説明されないことが、こうした憶測を加速させました。映画の抽象的なストーリーと相まって、観客は「アオサギ=何かのメタファー」と感じざるを得ません。公開後のSNSでは、「アオサギは眞人の死生観を導く死神のようだ」「宮﨑が自分を笑いものにしたキャラ」との考察が飛び交い、都市伝説として定着しました。この謎めいた存在感が、映画の魅力を一層深めています。

2. 「下の世界」はジブリ作品の集大成?メタファー説

『君たちはどう生きるか』の核となる「下の世界」は、インコやペリカン、ワラワラといった奇妙な生物が住む異世界です。この世界が、スタジオジブリの過去作品や宮﨑駿の創作世界そのものを象徴しているという都市伝説は、映画公開直後からファンの間で話題になりました。

都市伝説の詳細

「下の世界」は、宮﨑駿がこれまで築き上げたジブリ作品のオマージュやメタファーだとする説です。例えば、インコの大群が支配する社会は『天空の城ラピュタ』の軍隊や『もののけ姫』の人間社会を彷彿とさせます。また、ワラワラ(魂のような存在)が天に昇るシーンは、『千と千尋の神隠し』の神々の世界や『となりのトトロ』の自然の神秘性に似ています。背景美術も、ジブリ特有の緻密な自然描写や幻想的な建築が随所に見られ、「ジブリの集大成」との声が上がりました。

さらに、深い解釈として、「下の世界」は宮﨑の創作活動そのものを表しているという説があります。映画の終盤で、「下の世界」は大伯父(創造主)が積み上げた石(物語)を崩すことで消滅します。これは、宮﨑が「自分の作品世界を終わらせる」覚悟や、「ジブリの遺産を次世代に委ねる」意志を象徴しているとされます。Xでは、「インコの大王がジブリファンの過剰な期待を皮肉ってる」「下の世界の崩壊はジブリの終焉を暗示」との投稿が拡散されました。

根拠と考察

この都市伝説の根拠は、映画に散りばめられたジブリ作品のオマージュです。例えば、眞人が冒険する塔の内部は、『ハウルの動く城』の移動する城や『千と千尋の神隠し』の湯屋に似た構造を持っています。また、宮﨑が本作を「最後の長編」と位置づけていた(後に撤回されたが)ことから、「ジブリの総括」としての意図があったと推測されます。公式ガイドブック『THE ART OF 君たちはどう生きるか』でも、背景やキャラクターデザインに過去作の要素が意図的に取り入れられたことが示唆されています。

民俗学的には、「下の世界」は日本の「常世(とこよ)」や「黄泉(よみ)」の概念に近く、死と再生の場として描かれています。宮﨑は過去作でもこうした神話的モチーフを用いており(例: 『千と千尋』の神々の世界)、本作でも同様のアプローチが感じられます。この点が、「ジブリの物語世界=異界」との解釈を補強します。

なぜ都市伝説に?

「下の世界」の描写が抽象的で、観客に解釈の余地を残したことが、都市伝説を生む要因でした。公開時の宣伝ゼロ戦略も、「自分で感じてほしい」という宮﨑の意図を強調し、ファンの深読みを誘発。結果として、「下の世界=ジブリのメタファー」という説が、映画のテーマを語る上で欠かせない話題となりました。この都市伝説は、宮﨑のキャリアを振り返るファンにとって、感慨深い考察の材料となっています。

3. ペリカンは戦争の隠喩?犠牲と無力感のシンボル

映画に登場するペリカンは、「下の世界」でワラワラを食べて生き延びる存在として描かれます。その悲壮な姿とセリフから、ペリカンが第二次世界大戦や戦争の犠牲者を象徴しているという都市伝説が広まりました。

都市伝説の詳細

ペリカンは「自分たちはワラワラを食べざるを得ない」と語り、戦争に駆り出された兵士のような無力感を漂わせます。この描写が、太平洋戦争中の日本兵や、戦争の非情さを表していると解釈されています。特に、ペリカンが「自分たちのせいで世界が壊れた」と悔やむシーンは、戦争による破壊と個人の責任を暗示。眞人がペリカンに共感しつつも救えない展開は、戦争の悲劇性を強調します。

ファンの間では、ペリカンが「特攻隊」や「犠牲となった民間人」を象徴しているとの声も。宮﨑は『風立ちぬ』で戦争と個人の葛藤を描いており、本作でも同様のテーマが感じられるとされます。Xでは、「ペリカンのシーンで泣いた。戦争の無意味さが刺さる」「宮﨑の反戦メッセージが濃い」との投稿が多数見られました。

根拠と考察

映画の舞台が1940年代の日本(太平洋戦争中)であることは、戦争モチーフの根拠となります。宮﨑自身、少年時代に空襲を経験しており、『火垂るの墓』や『風立ちぬ』でも戦争の影響を描いてきました。ペリカンの「食べて生きるしかない」という台詞は、戦争下の生存競争や倫理的ジレンマを連想させます。

民俗学的には、ペリカンはキリスト教文化で「自己犠牲」のシンボルとされ、血を流して子を育てる伝説があります。宮﨑がこのモチーフを知っていたかは不明ですが、ペリカンの悲劇性が戦争の犠牲と重なるのは偶然ではないかもしれません。また、ワラワラが「魂」や「未来の命」を表すとすれば、ペリカンの行為は「未来を食い潰す戦争」のメタファーとも解釈できます。

なぜ都市伝説に?

ペリカンの描写は短いながらも強烈な印象を残し、観客の心に戦争の影を植え付けました。宮﨑の反戦テーマと歴史的背景が、ペリカンを「単なる鳥」以上の存在に見せ、都市伝説として語られる要因に。公開後の議論では、ペリカンが映画のテーマ(命と喪失)を象徴するキーキャラクターとして注目されました。

4. ヒミは宮﨑の母へのオマージュ?タイムパラドックスの謎

ヒミは「下の世界」で眞人と出会う少女ですが、実は眞人の母・久子の若い姿であることが明かされます。このタイムパラドックスが、宮﨑の母親への思いや永遠の少女像を反映しているという都市伝説を生みました。

都市伝説の詳細

ヒミの正体が久子であることは、映画の大きな転換点です。彼女は「下の世界」で火を操る能力を持ち、眞人を守りながら冒険を支えます。この設定が、宮﨑の亡母へのオマージュや、「母子の絆を超えた永遠の少女」を描きたかったとの噂に繋がりました。宮﨑は少年時代に母から吉野源三郎の『君たちはどう生きるか』を渡されており、映画のタイトルやテーマに母の影響が感じられます。

ファンの間では、ヒミが「宮﨑の理想化された母像」であり、戦争で苦しんだ母世代への敬意を表しているとの解釈も。ヒミが最終的に眞人と別れ、自分の時代に戻るシーンは、母子の別れと再生を象徴し、観客に深い感動を与えました。Xでは、「ヒミの笑顔が母の強さを表してる」「宮﨑の母へのラブレター」との声が上がりました。

根拠と考察

宮﨑の自伝的要素は、公式インタビューで認められています。特に、母との関係や戦争体験が本作に影響を与えたとされ、ヒミのキャラクターに投影された可能性は高いです。ヒミの「火を操る」能力は、宮﨑の母が病と闘いながら家族を守った強さを象徴するとも考えられます。

物語構造としては、タイムパラドックスが「過去と未来の繋がり」を強調し、眞人の成長を促します。宮﨑は『紅の豚』や『となりのトトロ』でも「女性の強さ」を描いており、ヒミもその系譜に連なります。民俗学的には、ヒミの「火」は日本神話の「火の神」や再生の象徴と関連し、宮﨑の意図的なモチーフ選択を窺わせます。

なぜ都市伝説に?

ヒミの正体が劇中で徐々に明かされる展開と、宮﨑の私的背景が、観客に「何か深い意味がある」と感じさせました。母子関係や戦争のテーマが絡むことで、ヒミは単なるキャラクターを超え、宮﨑の心象風景として語られる存在に。SNSでの感動的な反応が、この都市伝説を広めました。

5. 宣伝ゼロの公開は観客への挑戦?商業主義への抵抗

『君たちはどう生きるか』は、予告編やキャスト情報、ストーリーの詳細を一切公開せず劇場公開されました。この異例の戦略が、宮﨑の「観客への挑戦」や「商業主義への抵抗」を示すという都市伝説を生みました。

都市伝説の詳細

スタジオジブリは、公開前にポスター1枚とタイトル以外を公開せず、「事前情報なしで観てほしい」との方針を貫きました。この戦略が、「宮﨑が観客の先入観を排除し、純粋に作品を体験させたかった」「ハリウッド的な商業映画へのアンチテーゼ」と解釈されました。一部では、「ジブリの終焉を暗示する最後の作品」として、宣伝を敢えて避けたとの噂も。公開後の興行成功(世界興収250億円超、アカデミー賞受賞)は、この大胆な戦略が話題性を生んだ証です。

Xでは、「宣伝なしでこれだけ話題になるなんて宮﨑の勝ち」「ジブリの最後の賭けだった」との投稿が拡散。ファンの中には、「情報過多の現代への批判」と捉える人もいました。

根拠と考察

ジブリの公式声明では、「観客に新鮮な体験を提供したかった」と説明されており、宮﨑の意向が反映されたことは確かです。宮﨑は過去にも商業主義を批判する発言をしており(例: 『もののけ姫』のマーケティングを嫌った)、本作の戦略は彼の哲学と一致します。また、宣伝なしでもジブリのブランド力と宮﨑の名声が動員を支えた点は、戦略の成功を示します。

文化的に、宣伝ゼロは日本の「わびさび」や「余白の美」とも繋がり、宮﨑の美学を体現。公開後の賛否両論(難解との批判も)も、観客に考える余地を与えた結果と言えます。

なぜ都市伝説に?

宣伝ゼロという前代未聞の試みが、映画の神秘性を高め、「何か深い意図がある」との憶測を呼びました。宮﨑の晩年作としての重みや、ジブリの歴史的背景が、この都市伝説をファンに語り継がせる要因に。SNSでの議論が、戦略の意図をさらに増幅させました。

6. インコ大王は宮﨑の自画像?創作への皮肉

「下の世界」を支配するインコ大王は、貪欲で滑稽なキャラクターとして登場します。この存在が、宮﨑駿自身を風刺した自画像だという都市伝説が注目されています。

都市伝説の詳細

インコ大王は、「下の世界」を自分の欲望で支配しようとし、結果として世界を崩壊させます。このキャラクターが、宮﨑の「創作への執着」や「ジブリの商業的成功への皮肉」を表しているとされます。特に、インコ大王が石を積み上げて世界を維持しようとする姿は、宮﨑がジブリ作品を「完璧にコントロール」しようとした苦悩を連想。最終的に眞人が石を崩す選択をする展開は、宮﨑が「自分の世界を手放す」覚悟を示したと解釈されています。

Xでは、「インコ大王のわがままが宮﨑っぽい」「ジブリのプレッシャーを笑いものにしたキャラ」との声が。インコのコミカルな描写が、宮﨑のユーモアセンスを反映しているとの意見もあります。

根拠と考察

宮﨑は『風立ちぬ』や『千と千尋の神隠し』でも、自己批判的なキャラクターを描いてきました。インコ大王の「支配欲」は、宮﨑がジブリのトップとして抱えた責任感や、ファンや業界の期待に応えるプレッシャーを風刺した可能性があります。映画の終盤でインコ大王が改心する(?)姿は、宮﨑の「次世代へのバトンタッチ」を示唆。

民俗学的には、インコは「言葉を操る」存在として、物語の創造者(語り手)を象徴します。宮﨑が意図的にインコを選んだとすれば、自身の「物語を紡ぐ役割」をユーモラスに描いたのかもしれません。

なぜ都市伝説に?

インコ大王の誇張されたキャラクター性が、観客に「宮﨑らしい皮肉」と感じさせました。映画のメタ的なテーマ(創作と崩壊)が、インコ大王を宮﨑の分身と見る解釈を後押し。SNSでの「ジブリの裏話」的な議論が、この都市伝説を広めました。

結論:都市伝説が映し出す『君たちはどう生きるか』の魅力

『君たちはどう生きるか』は、宮﨑駿の集大成として、観客に多くの謎と解釈の余地を残しました。アオサギの正体、「下の世界」のメタファー、ペリカンの戦争モチーフ、ヒミの母子物語、宣伝ゼロの戦略、インコ大王の皮肉――これらの都市伝説は、映画の抽象性と宮﨑の人生が交錯する中で生まれました。公式な答えがないからこそ、ファンはSNSや考察を通じて物語を「共創」し、作品の深みを増しています。

本作は、戦争や喪失、成長といった普遍的なテーマを、ジブリらしい幻想的な世界で描きつつ、宮﨑の個人的な思いを織り交ぜた作品です。都市伝説は、観客がその奥深さに触れようとする試みの結晶であり、映画の余韻を長く残します。あなたはこの映画をどう解釈しましたか? ぜひコメントやSNSでシェアして、都市伝説の輪を広げてみてください!