夜空に浮かぶ究極のテクノロジーを探して

「我々は宇宙で孤独なのだろうか?」――これは、人類が古来より抱き続けてきた根源的な問いです。広大な宇宙には、地球以外にも生命、さらには高度な文明が存在するのではないか。そんな想像は、多くの人々を魅了し、科学者たちを探求へと駆り立ててきました。

SFの世界では、恒星間航行や異星人とのコンタクトが描かれますが、現実の科学はもっと地に足の着いた方法で宇宙文明の痕跡を探しています。その一つが、今回深掘りする**ダイソン球(Dyson Sphere)**の探査です。

ダイソン球とは、恒星を丸ごと覆ってしまうほどの巨大な人工構造物。まるでSF映画のワンシーンのようですが、これは物理学者フリーマン・ダイソンによって真剣に提唱された科学的なアイデアなのです。もし、高度な文明がエネルギー問題を解決するためにこのような究極のテクノロジーを建造していたとしたら?そして、もし私たちがその「証拠」を見つけられるとしたら…?

近年、KIC 8462852、通称**「タビーの星」と呼ばれる奇妙な恒星が、このダイソン球探査の文脈で大きな注目を集めました。その星が見せた不可解な異常減光**は、「ついに宇宙人文明の痕跡を発見したのかもしれない!」という期待と興奮を世界中に巻き起こしたのです。

この記事では、以下の内容を徹底的に解説していきます。

- そもそもダイソン球とは何なのか?なぜ赤外線が探査の鍵となるのか?

- 世紀の発見と騒がれたKIC 8462852「タビーの星」の謎めいた異常減光とは?

- 「タビーの星」論争の行方:宇宙人建造物説 vs 自然現象説、現在の結論は?

- 最新のダイソン球探査はどこまで進んでいるのか?期待されるテクノシグネチャとは?

宇宙の壮大な謎と、人類の知的好奇心が交差する最前線へ、あなたをご案内しましょう。もしかしたら、この記事を読み終える頃には、夜空を見上げる目が少し変わっているかもしれません。

第1章:星を包む夢の建造物「ダイソン球」とは?

フリーマン・ダイソンの閃き:恒星エネルギーの可能性

話は1960年に遡ります。プリンストン高等研究所の物理学者であったフリーマン・ダイソンは、「Search for Artificial Stellar Sources of Infrared Radiation(人工的な恒星赤外線源の探査)」という短いながらも画期的な論文を科学誌『サイエンス』に発表しました。彼は、技術的に進歩した文明が直面するであろう究極的な問題、すなわち「エネルギー需要の増大」について考察しました。

地球上で人類が利用しているエネルギーは、太陽が地球に降り注ぐエネルギーのごく一部に過ぎません。文明が発展し、活動領域が宇宙空間にまで広がれば、いずれ惑星レベルのエネルギー源では足りなくなるだろう、とダイソンは考えました。そこで彼が着目したのが、文明が存在する恒星系における最大のエネルギー源、すなわち中心にある恒星そのものです。

恒星は、核融合反応によって莫大なエネルギーを全方位に放射し続けています。ダイソンは、十分に高度な技術を持つ文明ならば、この恒星が放出するエネルギーのほぼ全てを捕獲し、利用しようと考えるのではないか、と推論しました。そして、そのための具体的なアイデアとして提示されたのが、「ダイソン球」と呼ばれる巨大な人工構造物だったのです。

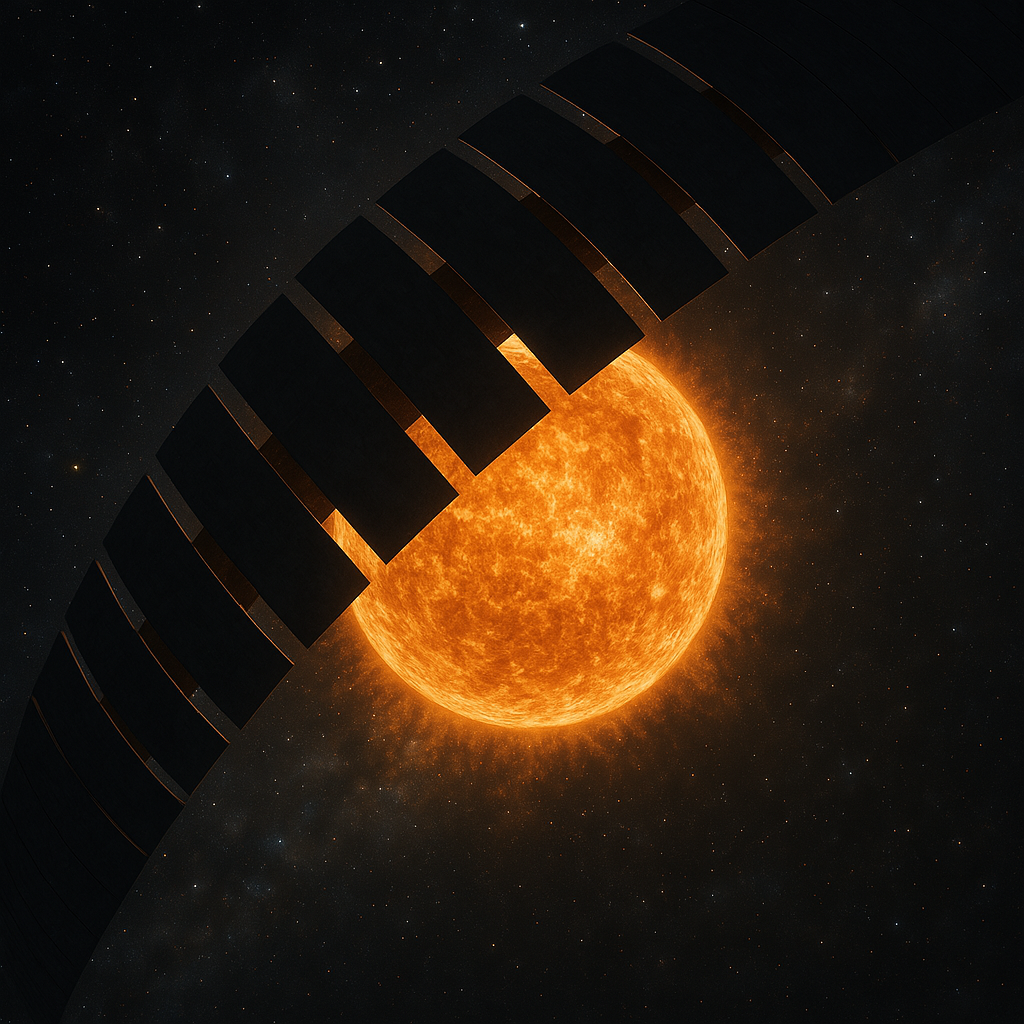

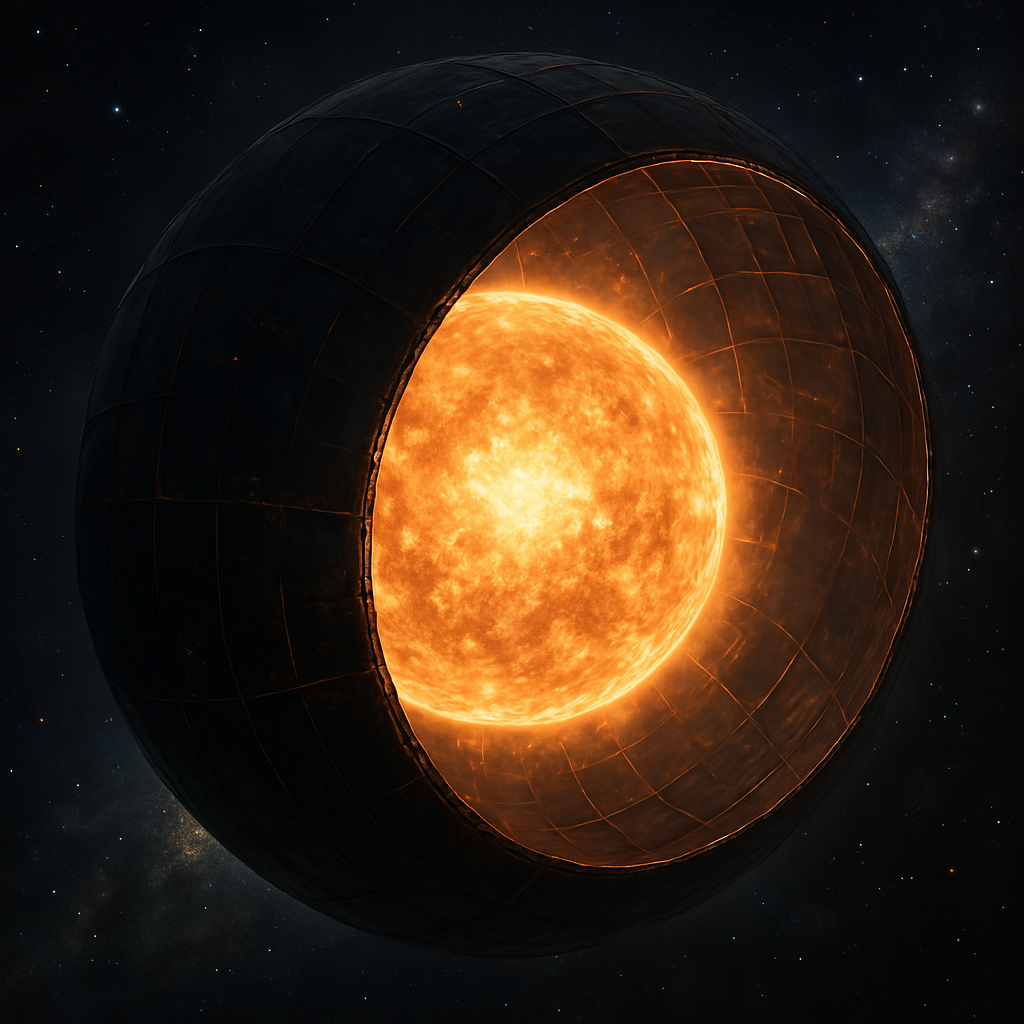

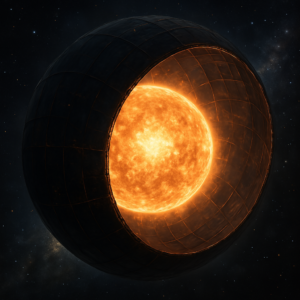

ダイソン球の構造:シェル型からスウォーム型まで

「ダイソン球」と聞くと、多くの人はSF作品の影響もあり、恒星を完全に覆う巨大な金属製の球殻(シェル)を想像するかもしれません。フリーマン・ダイソン自身も当初はそのようなイメージを提示しましたが、彼自身や後の研究者たちは、様々な形態の可能性を指摘しています。

- ダイソン・シェル(Dyson Shell): 恒星を物理的に完全に覆う一つの巨大な球殻。最もイメージしやすい形ですが、実現にはいくつかの大きな課題があります。まず、このような巨大構造物を建設するためには、太陽系の全ての惑星を集めても足りないほどの膨大な量の物質が必要になります。さらに、重力的な安定性の問題も指摘されています。球殻の内側にいる文明は、恒星からの重力と球殻自身の重力が打ち消し合うため、無重力状態になるか、あるいは人工的な重力発生装置が必要になります。また、恒星からの引力に対して球殻全体が安定した軌道を維持するのは非常に困難で、わずかなズレが破滅的な衝突につながる可能性があります。

- ダイソン・スウォーム(Dyson Swarm): おそらく、より現実的(?)で安定した形態と考えられているのが、この「群れ」型です。これは、単一の巨大な殻ではなく、無数の独立した太陽光発電衛星や居住施設(ハビタット)などが、それぞれ異なる軌道で恒星を密集して周回する形態です。これらの衛星群が全体として恒星を取り囲み、そのエネルギーの多くを捕集します。各ユニットは独立しているため、建設は段階的に進められ、安定性もシェル型より格段に高いと考えられます。個々のユニットが故障しても全体システムへの影響は限定的であり、拡張性にも富んでいます。後述するKIC 8462852の異常減光の説明として考えられたのも、このスウォーム型の一部が恒星の光を不規則に遮るというシナリオでした。

- ダイソン・バブル(Dyson Bubble): これは、巨大なソーラーセイル(太陽帆)のような構造物を多数配置し、恒星からの光圧(光が物体に及ぼす圧力)を利用して、重力と釣り合わせて静止させるアイデアです。軌道運動を必要としないため、スウォーム型とは異なる利点がありますが、超軽量かつ巨大な帆を安定して維持する技術が必要です。

- ダイソン・リング(Dyson Ring): SF作家ラリー・ニーヴンの『リングワールド』で描かれたような、恒星を取り囲む巨大なリング状の構造物も、ダイソン球のバリエーションとして考えられることがあります。ただし、これも安定性などの課題を抱えています。

重要なのは、「ダイソン球」という言葉が、必ずしも完全な球殻だけを指すわけではないということです。**「恒星のエネルギーを大規模に捕集する人工構造物の総称」**と捉えるのがより適切でしょう。

なぜ「見える」のか? 赤外線超過という決定的シグネチャ

さて、もし遠い宇宙にダイソン球が存在したとして、私たちはどうやってそれを見つけることができるのでしょうか? 恒星を覆ってしまうなら、可視光では暗くなるか、全く見えなくなってしまうはずです。一見、発見は不可能に思えるかもしれません。

しかし、ここに物理学の基本法則が関わってきます。熱力学第二法則によれば、エネルギーを利用する際には、必ず廃熱が発生します。どれほど効率的なシステムであっても、エネルギー変換効率が100%になることはありえず、一部は利用できない低品位な熱エネルギーとして放出される運命にあるのです。

ダイソン球の場合、恒星から受け取った膨大なエネルギーを利用した後、不要になった廃熱を宇宙空間に捨てる必要があります。さもなければ、構造物自体がどんどん加熱して融解してしまうでしょう。この廃熱は、元の恒星の表面温度(太陽なら約6000度)よりもはるかに低い温度の赤外線として放射されると考えられます。具体的な温度は構造物の設計によりますが、多くの場合、数百ケルビン(摂氏マイナス数十度~数百℃)程度になると予想されています。

これは、天文学的な観測にとって非常に重要な意味を持ちます。通常の恒星は、その表面温度に応じた可視光や紫外線を強く放射していますが、数百ケルビン程度の温度に対応する赤外線の放射はそれほど強くありません。しかし、ダイソン球は、本来その恒星が出すべき可視光を吸収し、代わりに(観測者から見て)不自然なほど強い赤外線を放射するはずなのです。

つまり、ダイソン球を探すための鍵は、

- 可視光では予想よりも暗い、あるいは見えない。

- その暗さに対して、不自然なほど強い赤外線放射(赤外線超過)が観測される。

この2つの特徴を併せ持つ天体こそが、ダイソン球の有力な候補となるわけです。この赤外線シグネチャは、ダイソン球というテクノシグネチャ(技術文明の痕跡)を探す上で、最も有望な手がかりの一つとされています。

カーダシェフ・スケールとタイプII文明

ダイソン球の概念は、ソ連の天文学者ニコライ・カルダシェフが1964年に提唱した**「宇宙文明の尺度(カーダシェフ・スケール)」**とも深く関連しています。カルダシェフは、文明が利用可能なエネルギーの量に基づいて、文明の発展レベルを3つの段階に分類しました。

- タイプI文明: その惑星で利用可能な全てのエネルギー(太陽から降り注ぐエネルギーなど)を利用する文明。

- タイプII文明: その文明が存在する恒星系の中心恒星が放出する全てのエネルギーを利用する文明。

- タイプIII文明: その文明が存在する銀河全体のエネルギーを利用する文明。

このスケールに基づけば、ダイソン球を建造・運用している文明は、まさにタイプII文明に相当します。恒星エネルギーの完全利用を目指すダイソン球は、タイプII文明の象徴的なテクノロジーと言えるでしょう。私たちがダイソン球を探すことは、遠い宇宙に存在するかもしれない、想像を絶するほど高度に進歩した文明の痕跡を探す試みでもあるのです。

第2章:宇宙のミステリー KIC 8462852「タビーの星」の異常減光

フリーマン・ダイソンがダイソン球のアイデアを提唱してから半世紀以上が経過した2015年、宇宙科学界、そして世界中のメディアを騒がせる一つの恒星が現れました。それが、はくちょう座の方向、地球から約1470光年離れた場所に位置するKIC 8462852、通称**「タビーの星(Tabby’s Star)」**です。この星が示した前代未聞の振る舞いは、「ついにダイソン球(あるいはその一部)を発見したのかもしれない」というセンセーショナルな憶測を呼び、科学者たちを長年にわたる謎解きの探求へと誘いました。

ケプラー宇宙望遠鏡と市民科学者の発見

この物語の始まりは、NASAが打ち上げたケプラー宇宙望遠鏡にあります。ケプラーは、2009年から2013年にかけて、はくちょう座周辺の特定の領域にいる15万個以上の恒星を継続的に観測し、その明るさの変化(光度曲線)を精密に測定しました。主な目的は、恒星の前を惑星が通過(トランジット)する際に生じるわずかな減光を捉えることで、太陽系外惑星を発見することでした。

ケプラーが収集した膨大なデータは、専門の研究者だけでは解析しきれないほどでした。そこで立ち上げられたのが、**「Planet Hunters(プラネット・ハンターズ)」というシチズンサイエンス(市民科学)**プロジェクトです。これは、一般市民がボランティアとしてケプラーの光度曲線データを閲覧し、惑星トランジットのような興味深いパターンを探し出すという取り組みでした。

2011年、プラネット・ハンターズに参加していた市民科学者たちは、KIC 8462852という、特に目立った特徴のないF型主系列星(太陽よりやや大きく、熱い星)のデータの中に、奇妙奇天烈なパターンを発見しました。それは、通常の惑星トランジットとは似ても似つかない、非常に深く、不規則で、非周期的な減光だったのです。この発見は、イェール大学の天文学者**タベサ・ボヤジャン(Tabetha Boyajian)**氏(彼女の愛称「タビー」が星の愛称の由来となりました)率いる研究チームに報告され、詳細な分析が始まりました。

「異常」の中身:何がそんなに奇妙だったのか?

KIC 8462852が見せた減光は、まさに前代未聞でした。その異常さを具体的に見ていきましょう。

- 減光の深さ: 通常、木星のような巨大ガス惑星が太陽クラスの恒星の前を通過しても、減光率はせいぜい1%程度です。しかし、KIC 8462852では、複数回にわたって**15%から最大で22%**にも達する、信じられないほど深い減光が観測されました。これは、恒星の光の5分の1以上が遮られたことを意味します。もしこれが単一の天体によるものだとすれば、それは恒星本体の半分近い大きさを持つ、ありえないほど巨大な何かでなければなりません。

- 不規則性と非周期性: 惑星は通常、規則正しい周期で恒星の前を通過します。しかし、KIC 8462852の減光イベントは、いつ起こるか予測不能で、期間も数日から一週間以上とバラバラでした。さらに、減光の仕方も、滑らかなU字型を描く惑星トランジットとは全く異なり、複数の鋭いディップが複雑に重なり合った、ギザギザとした非対称な形状をしていました。

- 多数の減光イベント: ケプラーの観測期間中(約4年間)、深い減光イベントが複数回観測されただけでなく、それ以外にも多数の小規模な減光が不規則に発生していました。

- 長期的な減光傾向: さらに後の研究で、ハーバード大学のアーカイブにあった1世紀以上前の写真乾板データなどを分析した結果、KIC 8462852は、過去100年間にわたって約20%も長期的に暗くなっている可能性が示唆されました。これもまた、通常の恒星進化では説明が難しい現象です。

これらの特徴は、既知の天体現象では簡単に説明がつきませんでした。単一の惑星や伴星、あるいは通常の星周円盤(若い星の周りにある塵やガスの円盤)などでは、これほど深く、不規則で、非対称な減光パターンを生み出すことは極めて困難です。

宇宙人建造物説の浮上:ダイソン・スウォームの可能性

説明困難な観測事実を前に、科学者たちは様々な可能性を探りました。初期に検討された仮説には、以下のようなものがありました。

- 巨大な惑星同士の衝突: 衝突によって生じた大量の破片(デブリ)が恒星の周りを回り、光を遮っている。しかし、これほどの減光を引き起こす規模の衝突は非常に稀であり、破片が急速に拡散せずに長期間留まることも説明が難しい。

- 巨大な彗星群の接近・崩壊: 太陽系におけるオールトの雲のような場所から、何らかのきっかけで大量の巨大彗星が恒星に接近し、崩壊しながら塵やガスをまき散らし、それが光を不規則に遮っている。これは比較的有力な仮説とされました。

- 恒星自身の活動: 恒星の黒点活動や、内部構造の変動などが原因である可能性。しかし、F型星でこれほど極端な光度変化が起きることは考えにくい。

- 星間物質の偶然の通過: 地球と恒星の間にある星間ガス雲などが、たまたま視線上を通過している。これも可能性は低いと考えられました。

そして、これらの自然現象による説明が難航する中で、非常に大胆で、しかし無視できない可能性として浮上したのが、「高度な地球外文明による巨大な人工建造物」、すなわちダイソン・スウォームの一部が恒星の光を不規則に遮っているのではないか、という仮説でした。

ペンシルベニア州立大学のジェイソン・ライト教授らは、この異常な光度曲線が、自然現象よりもむしろ、恒星のエネルギーを利用するために建設された**巨大な人工構造物群(ダイソン・スウォーム)**によって引き起こされている可能性を指摘しました。不規則な形状、巨大なサイズ、非周期的な運動といった特徴を持つ人工物の「群れ」が恒星の周りを回っていれば、観測された複雑な減光パターンをうまく説明できるかもしれない、と考えたのです。

この「エイリアン・メガストラクチャー(巨大建造物)」仮説は、瞬く間に世界中のメディアで大きく報じられ、一般の人々の想像力を掻き立てました。「タビーの星」は一躍、世界で最も有名な恒星の一つとなったのです。

SETI研究所の関与と初期の検証

このセンセーショナルな仮説を受け、SETI(地球外知的生命体探査)研究所も即座に反応しました。もし KIC 8462852 の周りに高度な技術文明が存在するならば、何らかの意図的な信号(例えば、通信やビーコンなど)を発している可能性も考えられます。SETI研究所は、アレン・テレスコープ・アレイなどの電波望遠鏡を用いて、KIC 8462852の方向から発せられる人工的な電波信号の探索を開始しました。

しかし、これまでのところ、KIC 8462852の方向からは、人工的と断定できるような電波信号は検出されていません。これは、少なくとも「意図的に信号を送っている文明」が存在する可能性は低いことを示唆しています。

とはいえ、信号が検出されなかったからといって、巨大建造物の存在そのものが否定されるわけではありません。文明が必ずしも我々にわかるような信号を発しているとは限らないからです。謎を解く鍵は、さらなる観測とデータ分析に委ねられました。「タビーの星」を巡る科学的な探求は、まだ始まったばかりだったのです。

第3章:「タビーの星」論争 – 塵か?異星文明か?真相に迫る

KIC 8462852「タビーの星」が示した前代未聞の異常減光。そして、それを説明する仮説として浮上した「エイリアン・メガストラクチャー(ダイソン・スウォーム)」説。この衝撃的な可能性は、科学界に大きな議論を巻き起こし、世界中の天文学者たちがこの謎めいた恒星に望遠鏡を向けるきっかけとなりました。果たして、人類はついに地球外文明の痕跡を掴んだのか?それとも、未知の自然現象が潜んでいるのか? 謎を解き明かすための、地道で徹底的な検証が始まりました。

追観測ラッシュ:多波長で探る星の素顔

ケプラー宇宙望遠鏡は主に可視光で観測を行っていましたが、天体の正体を詳しく知るためには、様々な**波長の電磁波(多波長)**で観測することが不可欠です。電波、赤外線、可視光、紫外線、X線など、波長が異なれば、天体から得られる情報も異なります。

「タビーの星」の謎を解くため、世界中の天文台が一斉に追観測を開始しました。地上の大型望遠鏡はもちろん、ハッブル宇宙望遠鏡(可視光・紫外線)、スピッツァー宇宙望遠鏡(赤外線)、スウィフト衛星(紫外線・X線)、さらには電波望遠鏡群などが、この星に焦点を合わせました。

特に重要だったのは、赤外線での観測です。前述の通り、もし巨大な人工建造物が恒星のエネルギーを利用しているならば、その廃熱として**強い赤外線(赤外線超過)**が放射されているはずです。これは、ダイソン球仮説を検証する上で最も直接的な証拠となり得ます。

赤外線超過はあったのか? ダイソン球仮説への検証

スピッツァー宇宙望遠鏡などによる赤外線観測の結果はどうだったのでしょうか?

初期の観測データ(WISE衛星の過去データなど)の分析では、KIC 8462852に顕著な赤外線超過は見られませんでした。これは、恒星全体を覆うような巨大なダイソン・シェルが存在する可能性を大きく後退させるものでした。もし完全なダイソン球が存在すれば、観測される赤外線放射はもっとずっと強くなければならないからです。

しかし、ダイソン・スウォーム(部分的な構造物の群れ)であれば、赤外線超過はそれほど強くない可能性もあります。さらなる精密な観測と分析が進められました。

その結果、いくつかの研究では、ごくわずかな赤外線超過が検出されたとする報告も出ました。しかし、その超過の度合いは非常に小さく、また、その原因が人工物の廃熱なのか、それとも**恒星の周りに漂う塵(星周塵)**が恒星の光を吸収して再放射しているものなのか、判別は困難でした。特に、恒星に近い場所にある高温の塵(ホットダスト)は、似たような弱い赤外線超過を引き起こす可能性があります。

結論として、ダイソン球仮説を決定的に支持するような強い赤外線超過は、観測されませんでした。これは、「タビーの星」の異常減光の原因がエイリアン・メガストラクチャーである可能性を、かなり低いものにする重要な観測結果でした。

「塵」仮説の強み:波長による減光の違い

赤外線観測と並行して、減光イベント中の多波長観測も精力的に行われました。ここで、自然現象説、特に**「塵(ダスト)」仮説**を強く支持する重要な証拠が見つかります。

それは、減光の度合いが光の波長によって異なるという事実でした。具体的には、青い光(波長が短い)の方が、赤い光(波長が長い)よりも強く減光される傾向が見られたのです。

これは物理学的に何を意味するのでしょうか? 光が物質によって遮られる際、その物質の粒子の大きさが光の波長と同程度かそれより小さい場合、波長の短い光(青い光)の方が波長の長い光(赤い光)よりも散乱されたり吸収されたりしやすくなります。地球の空が青いのも、太陽光が大気中の微粒子によって散乱される際、青い光がより強く散乱されるためです(レイリー散乱)。

もし、KIC 8462852の減光が、惑星のような巨大で不透明な物体(あるいは巨大な人工建造物)によって引き起こされているのであれば、どの波長の光も同じように遮られるはずです。しかし、観測されたのは「青い光ほど強く遮られる」という結果でした。これは、減光の原因が、光の波長と同程度のμm(マイクロメートル)サイズの微小な塵の粒子であることを強く示唆しています。

この発見により、「塵」仮説が俄然有力となりました。問題は、これほど大量の塵が、なぜ不規則に恒星の光を遮っているのか、その起源は何か、という点に移っていきました。

提案されている「塵」の起源シナリオには、以下のようなものがあります。

- 巨大彗星群の崩壊: 最も有力視されているシナリオの一つ。恒星の近くを通過した巨大な彗星、あるいは彗星の群れが、恒星の重力や熱によって崩壊し、大量の塵やガスを放出した。これらの塵の雲が不規則な形状で恒星の周りを漂い、光を遮っている。

- 惑星や微惑星の衝突: 恒星の周りで起きた大規模な衝突イベントの残骸。

- 恒星に取り込まれた惑星の残骸: 過去に恒星に飲み込まれた惑星が放出した物質。

- 星周円盤の残骸: 若い星ではないものの、何らかの理由で残存している、あるいは最近形成された塵の円盤の一部。

これらのシナリオは、観測された減光の多くの特徴(不規則性、非対称性、波長依存性など)を定性的に説明できます。

未解決の謎と現在のコンセンサス

「塵」仮説は多くの観測結果と整合性がありますが、まだ完全な解決には至っていません。例えば、

- 塵の量と持続性: 観測された深い減光を引き起こすには、太陽系の小惑星帯全体に匹敵するかそれ以上の、非常に大量の塵が必要です。また、これらの塵が拡散せずに長期間(ケプラーの観測期間や、それ以前からの長期減光傾向を説明するには数十年~百年単位)にわたって恒星の近くに留まっているメカニズムも、完全には解明されていません。

- 長期的な減光傾向: 100年以上にわたる緩やかな減光を、単一の彗星崩壊イベントなどで説明するのは難しいかもしれません。

これらの課題はあるものの、現在の科学界におけるコンセンサスとしては、KIC 8462852「タビーの星」の異常減光は、何らかの自然現象、特に恒星周りの「塵」によって引き起こされている可能性が最も高い、とされています。エイリアン・メガストラクチャー仮説は、それを支持する積極的な証拠(強い赤外線超過や人工信号など)が見つからなかったことから、可能性は低いと考えられています。

しかし、完全に否定されたわけではありません。オッカムの剃刀(最も単純な説明を好む原則)に従えば自然現象説が有力ですが、科学は常に新しい発見によって覆る可能性を秘めています。「タビーの星」は、依然として天文学者たちの興味を引きつける「謎の星」であり続けており、観測と研究は今後も継続されるでしょう。

たとえ異星文明の証拠ではなかったとしても、KIC 8462852は、恒星周りの環境がいかに多様でダイナミックでありうるか、そして我々がまだ知らない宇宙の現象が存在することを示唆する、貴重なケーススタディとなったのです。そして何より、この一件は、「ダイソン球」のようなテクノシグネチャ探査への関心を再び高め、より体系的な探査プロジェクトへと繋がっていくきっかけともなりました。

第4章:赤外線の彼方へ – ダイソン球探査の最前線

KIC 8462852「タビーの星」の騒動は、たとえそれが宇宙人文明の直接的な証拠にはならなかったとしても、ダイソン球をはじめとするテクノシグネチャ探査の重要性と可能性を改めて浮き彫りにしました。恒星が放出する莫大なエネルギーを利用するタイプII文明が存在するならば、その痕跡は赤外線超過として観測されるはず――この基本的な考えに基づき、天文学者たちはより広範囲かつ体系的にダイソン球候補を探す試みを続けています。最新の探査プロジェクトはどこまで進んでいるのでしょうか?

赤外線天文衛星による初期の探索:IRASからWISEへ

ダイソン球探査の試みは、実は「タビーの星」以前から行われていました。その鍵となったのは、宇宙空間からの赤外線観測です。地球の大気は赤外線の一部を吸収してしまうため、宇宙空間に望遠鏡を打ち上げることで、より感度の高い観測が可能になります。

- IRAS (Infrared Astronomical Satellite): 1983年に打ち上げられた、世界初の本格的な赤外線天文衛星です。IRASは全天の約96%をサーベイ観測し、約35万個の赤外線源を発見しました。この膨大なデータの中から、「可視光では暗いのに、強い赤外線を放射している」というダイソン球の特徴を持つ天体を探す試みが行われました。いくつかの候補天体が見つかりましたが、その後の詳細な調査により、多くは**若い星を取り巻く厚い塵の円盤(原始惑星系円盤)**や、**赤色巨星が放出したガスや塵に包まれた晩期型の星(漸近巨星分枝星、AGB星)**など、既知の自然現象で説明できるものであることが判明しました。

- WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer): 2009年に打ち上げられたWISE衛星は、IRASよりもはるかに高い感度と解像度を持ち、全天をより深く観測しました。WISEは数十億個もの天体を検出し、そのデータはダイソン球探査にとって宝の山となりました。研究者たちは、WISEのデータを用いて、よりシステマティックにダイソン球候補を選び出すアルゴリズムを開発し、探索を進めています。例えば、「恒星からの距離に対して不自然に高温の赤外線を放射している(=廃熱の可能性がある)」といった基準で候補を絞り込む試みなどが行われています。しかし、ここでも見つかる候補の多くは、やはり塵円盤や特殊な星など、自然現象として説明可能なものがほとんどです。

銀河スケールの探索:GAMAサーベイとタイプIII文明

ダイソン球(タイプII文明)だけでなく、さらに進んだ**タイプIII文明(銀河全体のエネルギーを利用する文明)**の探索も行われています。そのような文明が存在すれば、銀河全体のエネルギー出力が、そこに含まれる星々の光だけから予想されるよりも、不自然に低く観測される(エネルギーが内部で利用されているため)か、あるいは銀河全体が赤外線で輝いて見えるかもしれません。

**GAMA (Galaxy And Mass Assembly)**サーベイのような大規模な銀河サーベイのデータを用いて、多数の銀河の光度やスペクトルを分析し、「エネルギーが隠されている」兆候を持つ銀河を探す研究が行われています。これまでのところ、明確なタイプIII文明の証拠は見つかっていませんが、観測技術の向上とともに、今後新たな発見があるかもしれません。

最新の体系的探索:Hephaistosプロジェクト

近年、ダイソン球探査はさらに洗練されたアプローチを取り入れています。その代表例が**「Hephaistos(ヘパイストス)」**プロジェクトです。このプロジェクトは、複数の大規模サーベイデータを組み合わせることで、より信頼性の高いダイソン球候補を選び出すことを目指しています。

Hephaistosプロジェクトで利用されている主なデータは以下の通りです。

- ガイア (Gaia): 欧州宇宙機関(ESA)の宇宙望遠鏡で、10億個以上の恒星の位置、距離、運動を極めて高い精度で測定しています。これにより、候補天体の基本的な性質(距離、明るさなど)を正確に知ることができます。

- 2MASS (Two Micron All Sky Survey): 地上からの近赤外線サーベイで、恒星の赤外線放射に関する基本的な情報を提供します。

- WISE: 前述の通り、中間赤外線での感度の高い全天サーベイデータを提供します。

Hephaistosプロジェクトでは、これらのデータを組み合わせ、まずガイアのデータから信頼できる恒星を選び出し、次に2MASSとWISEのデータを使って、その恒星が**予想される赤外線放射よりも有意に強い赤外線(赤外線超過)**を示していないかを体系的に評価します。そして、その赤外線超過が、既知の自然現象(原始惑星系円盤、デブリ円盤、AGB星など)では説明が難しい候補を絞り込んでいきます。

2024年5月に発表された研究では、この手法を用いて53個のダイソン球候補が新たにリストアップされました。これらの候補天体は、中程度の赤外線超過を示し、既知の自然現象とは必ずしも一致しない特徴を持っています。しかし、研究チーム自身も強調しているように、これらが本当に人工物である可能性はまだ低く、多くは未解明の自然現象(例えば、通常とは異なるタイプの塵円盤や、特異な進化段階にある星など)である可能性が高いと考えられています。今後は、これらの候補天体に対して、より詳細な追観測(例えば、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)による高解像度赤外線観測や、分光観測による組成分析など)を行い、その正体を突き止めていく必要があります。

探索の難しさ:自然現象との識別

ダイソン球探査における最大の課題は、やはり自然現象との識別です。宇宙には、赤外線を強く放射する天体が数多く存在します。

- 若い星と原始惑星系円盤: 形成途中の星の周りには、大量のガスと塵からなる円盤があり、これが恒星の光を吸収して赤外線を強く放射します。

- 晩期型の星 (AGB星など): 赤色巨星などは、その進化の最終段階で大量のガスと塵を放出し、自身を覆い隠すことがあります。これも強い赤外線源となります。

- デブリ円盤: 惑星形成が終わった後の恒星の周りにも、小惑星や彗星の衝突などによって生じた塵の円盤(デブリ円盤)が存在することがあります。太陽系の小惑星帯やエッジワース・カイパーベルトもこれに相当します。

- ホットダスト: 恒星に非常に近い軌道を周回する高温の塵。

- 背景銀河: 遠方の銀河、特に活発な星形成を行っている銀河や活動銀河核を持つ銀河は、強い赤外線放射を示すことがあります。候補天体が実は遠方の銀河だった、というケースもあります。

これらの自然現象による赤外線放射と、ダイソン球による廃熱(赤外線超過)を明確に見分けることは、容易ではありません。ダイソン球の赤外線スペクトルは、その構造や温度によって様々な形を取りうるため、「これぞダイソン球のスペクトルだ」という決定的な特徴を事前に予測することも難しいのです。

そのため、現在の探査では、まず赤外線超過を示す天体をリストアップし、その後、既知の自然現象で説明できるものを除外し、残った「説明困難な」候補に対して詳細な追観測を行う、という地道なプロセスが必要となります。

テクノシグネチャ探査の広がり

ダイソン球探査は、より広範なテクノシグネチャ探査の一部です。テクノシグネチャとは、地球外の技術文明が存在する証拠となりうる、観測可能なあらゆる現象や物質を指します。赤外線超過(ダイソン球の廃熱)以外にも、様々なテクノシグネチャが提案され、探索が進められています。

- 人工的な電波・光信号: SETIが伝統的に行ってきた探索。

- 産業汚染物質: 高度な産業活動によって文明が存在する惑星の大気中に蓄積された、自然には存在しにくい化学物質(例:フロンガスなど)。JWSTのような高性能望遠鏡による系外惑星の大気分析で検出できる可能性があります。

- 巨大構造物: ダイソン球以外のメガストラクチャー(ステラーエンジン、軌道リングなど)。

- 人工的な照明: 都市の夜景のような光。

- 核戦争の痕跡: 大規模な核爆発によるガンマ線バーストや放射性同位体。

これらの多様なテクノシグネチャを探す試みは、まだ始まったばかりですが、観測技術の飛躍的な進歩により、今後ますます活発になっていくと考えられます。ダイソン球探査は、その中でも特に壮大で、文明の究極的な姿を垣間見せる可能性を秘めた、魅力的な挑戦であり続けています。

結論:夢か現実か?宇宙文明への探求は続く

「遂にダイソン球発見か?」――この問いに対する現時点での答えは、「まだ」です。KIC 8462852「タビーの星」が巻き起こした興奮は、最終的には自然現象(おそらくは塵)によるものである可能性が高いという結論に落ち着きつつあります。しかし、この一件は私たちに重要な教訓と、新たな探求への扉を開いてくれました。

KIC 8462852が教えてくれたこと:

- 宇宙は未知に満ちている: 私たちの知っている天体物理学では簡単に説明できない現象が現実に存在することを示しました。たとえ異星文明の証拠ではなかったとしても、恒星周りの環境がいかに複雑でダイナミックであるかを浮き彫りにしました。

- テクノシグネチャ探査の重要性: 「ありえない」と思えるような仮説(エイリアン・メガストラクチャー説)も、観測データに基づいて真剣に検討し、検証することの重要性を示しました。これにより、ダイソン球をはじめとするテクノシグネチャ探査への関心が世界的に高まりました。

- 科学プロセスの力: 初期仮説の提示、多波長での追観測、データの詳細な分析、仮説の絞り込みといった、科学的な手法がいかに強力であるかを実証しました。

ダイソン球探査の現在地と未来:

フリーマン・ダイソンの提唱から半世紀以上、赤外線天文衛星IRAS、WISE、そして最新のHephaistosプロジェクトに至るまで、ダイソン球の探索は着実に進歩してきました。多数の候補天体がリストアップされてはいますが、その多くは自然現象として説明可能か、あるいは正体不明のままです。決定的なダイソン球の証拠は、まだ見つかっていません。

しかし、探索は終わりません。ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)のような次世代の観測装置は、これまでにない高い感度と解像度で赤外線宇宙を探査し、候補天体の詳細な分析を可能にします。系外惑星の大気分析を通じて、生命の兆候(バイオシグネチャ)だけでなく、産業汚染のようなテクノシグネチャを探す試みも本格化しています。

私たちは宇宙で孤独なのか?

ダイソン球の探査は、この根源的な問いに対する答えを探す、壮大な試みの一部です。もし本当にダイソン球が発見されれば、それは人類史上最大の発見となり、私たちの宇宙観、そして私たち自身についての考え方を根底から覆すことになるでしょう。たとえ見つからなかったとしても、その探求の過程で得られる宇宙に関する知識は、計り知れない価値を持ちます。

ダイソン球というアイデアは、単なるSFの空想ではなく、物理法則に基づいた、ありうべき未来の文明の姿を示唆しているのかもしれません。それはまた、私たち人類自身の未来について考えるきっかけも与えてくれます。エネルギー問題、宇宙進出、文明の持続可能性――これらの課題と向き合う中で、いつか人類も恒星のエネルギーを利用する道を歩むことになるのでしょうか。

夜空に輝く無数の星々。そのどこかに、私たちの想像を超える文明が築いた巨大な構造物が、静かに赤外線のサインを送っているのかもしれません。その微かな光を捉えようとする人類の探求は、これからも続いていきます。宇宙の壮大な物語の、次なる一ページがめくられる日を、私たちは期待と共に待ち続けているのです。