それは「3番目の訪問者」ではなかったかもしれない

2017年、葉巻型の天体「オウムアムア」が太陽系を駆け抜け、人類に初めて「恒星間天体」の存在を知らしめました。続いて2019年、ボリソフ彗星が観測されました。そして今、科学界を震撼させているのが、観測史上3番目の恒星間天体、**「3I/ATLAS(スリー・アイ・アトラス)」**です。

しかし、この天体はこれまでの2つとは決定的に異なります。

最新の観測データが積み上がるにつれ、天文学者たちの顔色は青ざめ、あるいは興奮に紅潮しています。なぜなら、3I/ATLASが見せる挙動は、私たちが学校で習ってきた**「物理法則」や「天文学の常識」をことごとく無視している**からです。

確率2万6000分の1の軌道、存在しないはずの金属、逆らうことのできない慣性への反逆…。

この記事では、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡や最新の論文によって明らかになった、科学的に説明不能な**「8つの異常点」**を徹底解説します。これらを全て読み終えたとき、あなたは「これは自然の石ころだ」と言い切ることができるでしょうか?

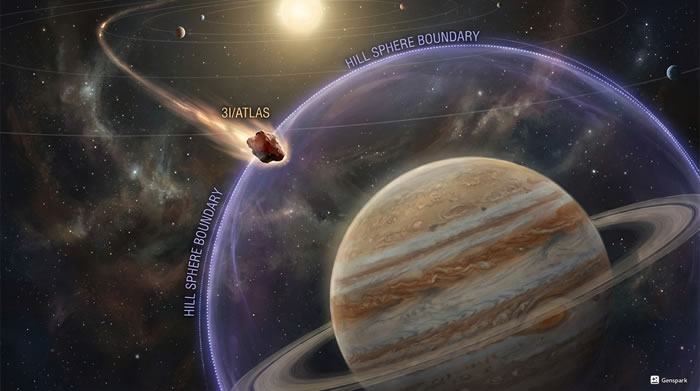

異常点1:木星重力圏への「針の穴を通す」アプローチ

最初の、そして最大の衝撃は、この天体がこれから向かおうとしている場所です。

最新の軌道計算によると、3I/ATLASは2026年3月16日、太陽系の王である「木星」に最接近します。しかし、ただ近づくのではありません。その接近の仕方が、あまりにも「出来すぎている」のです。

惑星には**「ヒル球(Hill Sphere)」**と呼ばれる、その星の重力が支配する絶対的な縄張りが存在します。通常、外部からやってきた天体がこの領域に深く侵入すれば、強力な重力によって捕獲され衛星になるか、あるいは衝突して消滅する運命を辿ります。

しかし、3I/ATLASは違いました。

この天体は、木星のヒル球の**「境界線ギリギリ」**を、誤差0.1%未満という神業的な精度でかすめて通過する軌道をとっているのです。

ハーバード大学の天文学者アヴィ・ローブ教授の試算によれば、ランダムに飛来した岩石が、偶然この特定のルートを通る確率は約26,000分の1。

これは、宝くじに当たるような確率です。

宇宙工学の視点で見ると、この事実はさらに恐ろしい意味を持ちます。この「境界線ギリギリ」というルートは、探査機が惑星の重力を利用して加速や軌道変更を行う**「スイングバイ」や、あるいはその惑星を周回するための「軌道投入」**を行う上で、最もエネルギー効率が良い、計算し尽くされた理想的なラインなのです。

広大な宇宙の闇の中から飛来した「石」が、偶然にも太陽系最大の惑星を利用するのに最適なコースに乗っている。これを単なる偶然で片付けてよいのでしょうか?

異常点2:消えた推進力と「見えないブレーキ」

彗星の最大の特徴は「ガス」の噴出です。

太陽に近づき温められた氷が昇華してガスとなり、それがジェットのように噴き出すことで、天体は加速します。これを**「非重力加速度」**と呼びます。オウムアムアでさえ、わずかながらこの加速が確認されました。

3I/ATLASもまた、大量のガスを活発に噴き出していることが観測されています。常識的に考えれば、この天体はグングン加速しているはずです。

しかし、ここに不可解なデータがあります。

**「加速していない」**のです。

大量のガスを後方に噴射しているにもかかわらず、3I/ATLASの速度は重力の影響のみで計算される数値と完全に一致しています。まるで、ジェットエンジンのスイッチを入れているのに、前に進まない飛行機のような状態です。

科学者たちが提示できる仮説は2つしかありません。

1つは、この天体が私たちの想像を絶するほどの**「超高密度・大質量」であり、ガスの噴出力程度ではビクともしないほど重いという説。

もう1つは、さらに不気味な説です。ガスの噴出による加速を打ち消すほどの「逆方向への推進力(ブレーキ)」**が、意図的に働いているという可能性です。

見えない力で速度を調整しながら進む天体。それは自然物と呼べるのでしょうか。

異常点3:慣性を無視した「突然の急旋回」

10月29日、近日点(太陽に最も近づく点)を通過中だった3I/ATLASは、物理学者たちが目を疑う挙動を見せました。

進行方向に対して、突如として横方向への急激な加速を行ったのです。

宇宙空間において、物体は慣性の法則に従って動きます。外部からの力が加わらない限り、急に横へスライドすることはあり得ません。前述の通り、ガスによる推進力ではこの動きは説明できませんでした。

それはまるで、自動車がハンドルを切るかのような、あるいは船が舵を切るかのような、意志を感じさせる軌道変更でした。

さらに戦慄すべきは、この「ハンドル操作」の結果です。

この不可解な軌道修正が行われたことによって、3I/ATLASの進路は、冒頭で述べた「2万6000分の1の確率である木星ヒル球への進入コース」へと、ピタリと修正されたのです。

もしこの軌道変更がなければ、天体は木星から大きく外れていたでしょう。このタイミングでの、この方向への移動。それは「目的地」へ向かうための補正操作だったと考えるのが、最も合理的ではないでしょうか。

異常点4:太陽系を「上から」見るのではなく「横から」侵入した

恒星間天体は、宇宙のあらゆる方向からランダムにやってきます。

しかし、3I/ATLASは、太陽系の惑星たちが公転している「黄道面」に対して、わずか4.89度という極めて浅い角度で侵入してきました。

これは、円盤状の太陽系に対して、ほぼ真横、同じ平面上を滑り込んできたことを意味します。

ランダムな天体が、黄道面から5度以内に収まる確率は、統計的にわずか**0.2%**です。

なぜ、この角度でなければならなかったのでしょうか?

その答えは、3I/ATLASの通過ルートが示唆しています。

- 金星の軌道付近を通過

- 火星の軌道付近を通過

- そして今、木星へ接近中

もし、太陽系を上から(垂直に)貫いてしまえば、惑星たちとすれ違うチャンスは一瞬しかありません。しかし、惑星と同じ平面上を移動すれば、次々と惑星の近くを通り過ぎることができます。

この0.2%の進入角度は、まるで**「太陽系の主要な惑星を順番にスキャン(偵察)する」**ために、あえて選ばれたルートのように見えてなりません。これを「グランドツアー」と呼ばずして、何と呼ぶべきでしょうか。

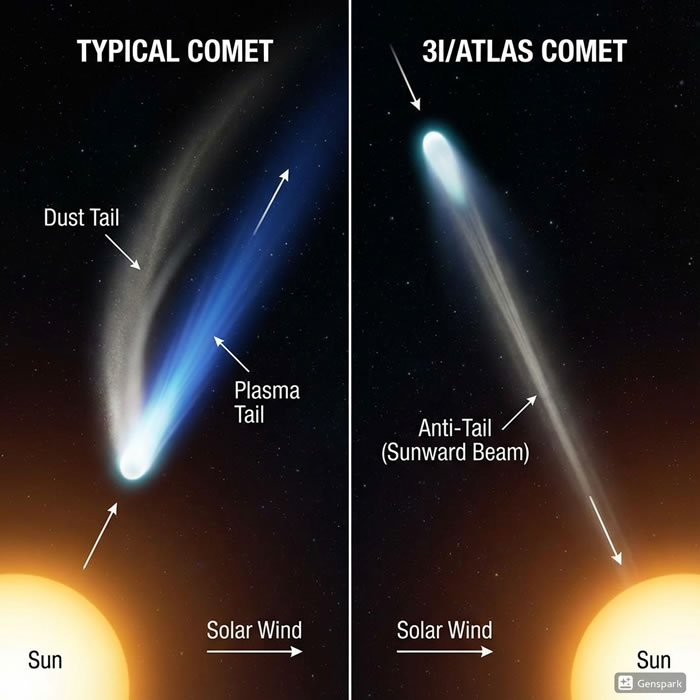

異常点5:太陽を指差す「あり得ない尾」

2025年後半、3I/ATLASには奇妙な「尾」が観測されました。

通常の彗星の尾は、太陽風によって吹き流されるため、必ず「太陽とは反対方向」に伸びます。

しかし、3I/ATLASの尾は、あろうことか**「太陽の方向」**に向かって伸びていたのです。

天文学には「アンチテイル(逆の尾)」という現象があります。これは地球の位置関係によって、目の錯覚で尾が太陽方向にあるように見える現象です。しかし、3I/ATLASの場合、その幾何学的な位置関係が成立しない期間においても、執拗に太陽方向への尾が観測され続けました。

さらに異様なのは、その形状です。

観測データによれば、3I/ATLASの核は約16時間周期で自転しています。回転するスプリンクラーから水が出れば螺旋状になるように、自転する天体からガスが出れば、尾は扇状や螺旋状に広がるはずです。

ところが、この天体の尾は、**「完全な一直線」**を保っていました。

自転しているのに、尾がよじれない。これを物理的に成立させる条件は限られています。

- 本体の自転軸を、常に太陽へ向け続けるように高度に制御している。

- あるいは、ガスを噴出しているノズル自体が移動し、常に太陽をロックオンしている。

いずれにせよ、自然の岩塊に可能な芸当ではありません。

異常点6:冷凍庫の中で溶け出した「金属ニッケル」

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が捉えたスペクトルデータは、化学者たちを混乱の渦に突き落としました。

3I/ATLASが太陽から約5.7億km(火星と木星の間よりも遠く)離れていた時点で、その周囲の大気から**「金属ニッケルの原子」**が検出されたのです。

ここには致命的な温度の矛盾があります。

太陽からこれほど離れた宇宙空間において、天体の表面温度はマイナス120℃ほどの極寒の世界です。

一方で、ニッケルという金属が蒸発(昇華)するために必要な温度は、1226℃です。

つまり、**「冷凍庫の中で鉄の塊がドロドロに溶けて蒸発している」**と言っているのと同じです。物理的にあり得ません。

過去の彗星でも金属が検出された例はありますが、それは太陽の至近距離まで近づき、灼熱に晒された時だけでした。これほど遠方で、冷え切った宇宙空間で、なぜ金属が蒸発しているのか?

天体内部で何らかの熱源(炉?)が稼働しているのか、あるいは私たちが知らない未知の物理現象が起きているのか。確かなのは、この天体がスカスカの氷や岩石ではなく、高密度の金属的な性質を持っているという事実です。

異常点7:極寒の生まれか、灼熱の生まれか?矛盾する「二酸化炭素」

3I/ATLASの成分分析は、さらなる矛盾を突きつけました。

この天体から噴出するガスの主成分は、水(H2O)ではなく、**二酸化炭素(CO2)**だったのです。その比率は、二酸化炭素対水で「8対1」。通常の彗星とは真逆の比率です。

二酸化炭素が主成分であるということは、この天体が、水さえも凍りつくような、恒星から遠く離れた**「極寒の環境」**で形成されたことを示唆しています。

思い出してください。異常点6では「ニッケル(高温でしか蒸発しない金属)」が検出されました。ニッケルなどの重金属が生成されるには、超新星爆発や恒星の近くなどの**「超高温環境」**が必要です。

- 極寒でなければ生まれない組成(CO2)

- 灼熱でなければ生まれない組成(金属ニッケル)

この相反する2つの特徴が、1つの天体に同居しているのです。自然界のプロセスで、このようなキメラ的な天体が生まれるシナリオを描くことは、極めて困難です。

しかし、「人工物」であれば話は別です。金属の船体に、極低温の燃料や冷却材を積んでいると考えれば、何の矛盾もありません。

異常点8:炭素がないのに輝く「緑色の光」

近日点通過付近で、3I/ATLASは鮮やかな緑色に発光しました。

「彗星が緑色に光る」こと自体は珍しくありません。通常、それは「二原子炭素(C2)」というガスが太陽光に反応して放つ光です。

しかし、3I/ATLASの場合、その光源となるはずの**「炭素鎖(Carbon Chain)」が、観測データからほとんど検出されていない**のです。

「緑色に光るための材料」がないのに、緑色に光っている。これはミステリーです。

ここで、ある一つの可能性が浮上します。

理科の実験で「炎色反応」を習ったことを覚えているでしょうか? 金属を炎の中に入れると、特有の色を発します。

そして、「銅」が燃えるとき、その炎は鮮やかな緑色になります。

もし、この緑色の光が炭素ガス由来ではなく、**「銅などの金属が反応した光」**だとしたら?

異常点6のニッケル検出と合わせて考えると、背筋が凍るような結論が見えてきます。この天体は、岩石ではなく、合金で作られているのかもしれません。

人工天体説:オッカムの剃刀が示す答え

ここまで、科学的に説明が困難な8つの異常点を見てきました。

- 木星へのピンポイント接近(確率2.6万分の1)

- 加速しないガス噴出(推進力の欠如)

- 慣性を無視した急旋回(軌道修正)

- 確率0.2%の進入角度(スキャン軌道)

- 太陽を向き続ける一直線の尾(姿勢制御)

- 極低温下での金属蒸発(内部熱源?)

- 矛盾する化学組成(人工的な構成)

- 原因不明の緑色発光(金属の反応)

既存の天文学でこれらを説明しようとすれば、「かつて惑星の一部だった岩が、たまたま極寒で生まれ、たまたま熱で溶け、たまたま軌道を変え…」と、天文学的な奇跡をいくつも積み重ねる無理な仮説(言い訳)が必要になります。

科学には**「オッカムの剃刀」**という原則があります。「ある事象を説明する際、必要以上に多くの仮定を置くべきではない。最もシンプルな答えこそが真実に近い」という考え方です。

今回のケースにおいて、最もシンプルな答えとは何でしょうか?

それは、**「3I/ATLASは、高度に制御された地球外起源の人工探査機である」**という、たった1つの仮定です。

そう考えれば、全ての異常なデータは「異常」ではなくなり、探査機としての「機能」や「性能」として合理的に説明がつきます。

おわりに:2026年3月、審判の時

3I/ATLASは現在も、2026年3月16日の木星最接近に向けて航行を続けています。

もしこれが本当に人工物であり、何らかの意図を持って太陽系に侵入してきたのであれば、木星という重力源を利用するこのタイミングで、次なる大きなアクションを起こすはずです。

加速して太陽系を脱出するのか、減速してこの場所に留まるのか。あるいは、何かを「送信」するのか。

私たちは今、人類史上初めて、地球外知性体のテクノロジーを目の当たりにしているのかもしれません。

空を見上げてください。そこには、物理法則をあざ笑うかのように飛ぶ、緑色の「何か」が存在しているのです。