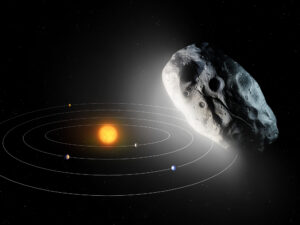

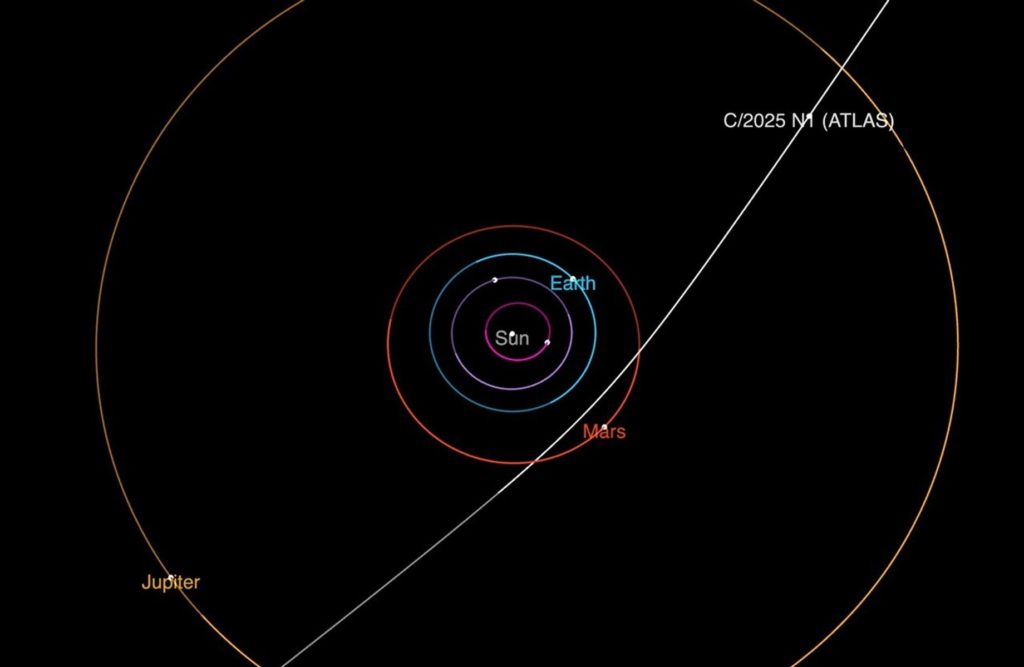

太陽系を横切った「恒星間からの来訪者」

2025年、人類の観測網は再び“太陽系の外”からやって来た存在を捉えた。

恒星間天体 3I/ATLAS。

その軌道は、これまで知られてきた彗星や小惑星の延長線上にはない。

極端な傾斜角、重力的に縛られないハイパーボリック軌道、そして太陽系に対して一切の干渉を行わないかのような振る舞い。

人類はこの天体を「観測した」と言うが、

果たして本当にそうだったのだろうか。

あるいは──観測されていたのは、私たち自身だったのではないか。

接近しても、語らない天体

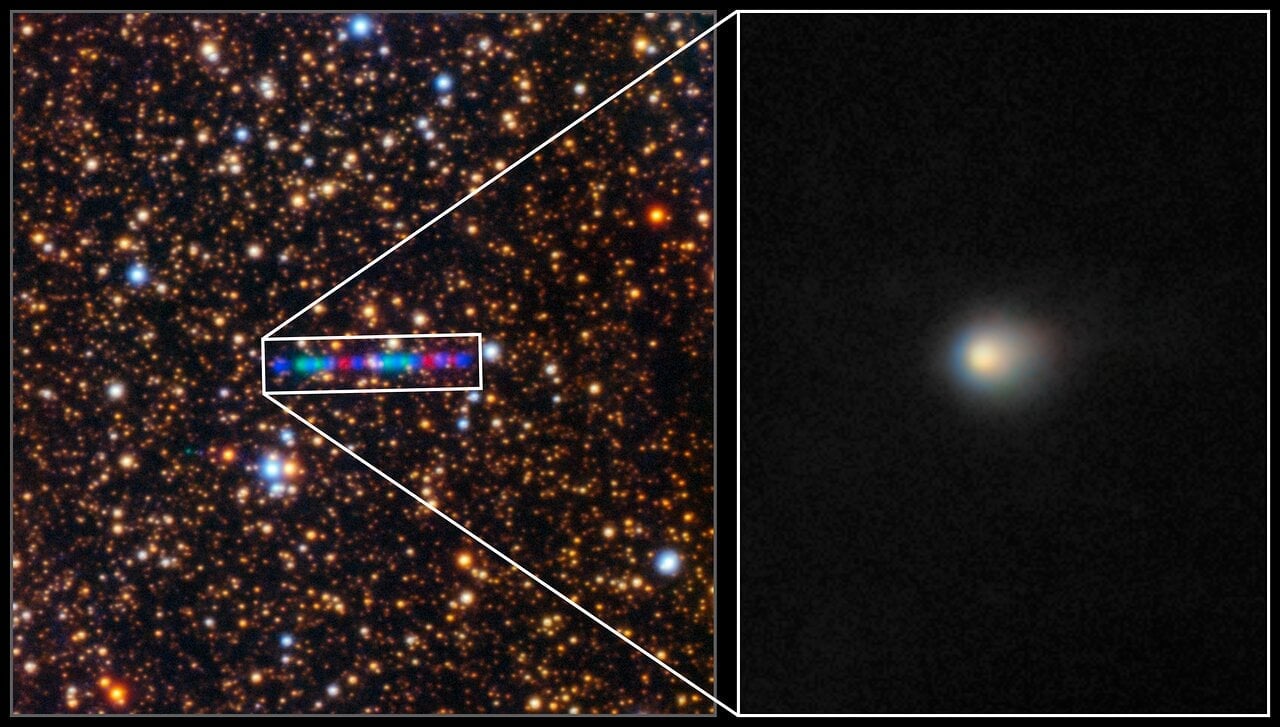

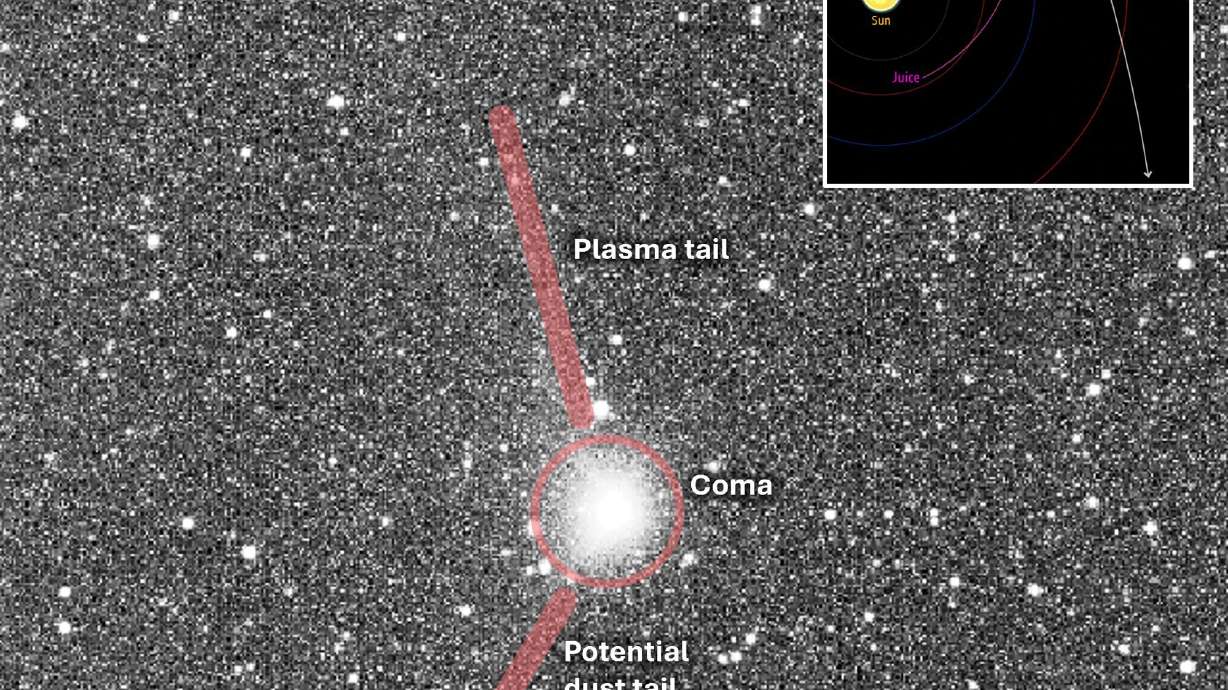

3I/ATLASは太陽に接近した。

それにもかかわらず、典型的な彗星のような派手な増光や、明確な尾の成長は限定的だった。

観測データには、確かにガス放出やコマ形成の兆候が存在する。

しかしそれらは、必要最小限とも言えるレベルに留まっている。

ここで奇妙なのは、「太陽に接近すれば活性化する」という

彗星の常識が、どこか控えめにしか現れなかった点だ。

まるで、存在を誇示する意図が最初から無いかのように。

強く輝くこともなく、

派手に尾を引くこともなく、

ただ軌道に従って進み、そして去る。

沈黙は偶然なのか。

それとも選択なのか。

観測される側と、観測する側の境界

天文学において、観測とは一方向の行為だ。

人類が望遠鏡を向け、データを取得し、解析する。

対象は「無言の物体」として扱われる。

だが3I/ATLASの場合、

その振る舞いはこの前提を静かに揺るがす。

もし、この天体が単なる自然物であるなら、

なぜこれほどまでに整った通過を見せるのか。

なぜ太陽系の主要領域を横切りながら、

惑星圏に一切の痕跡を残さないのか。

それはまるで、

「影響を与えないこと」そのものが目的であるかのようだ。

観測対象でありながら、

同時に“環境をスキャンする存在”。

その構図は、

観測者と被観測者の立場を反転させる想像を誘う。

太陽系という「環境」を通過する意味

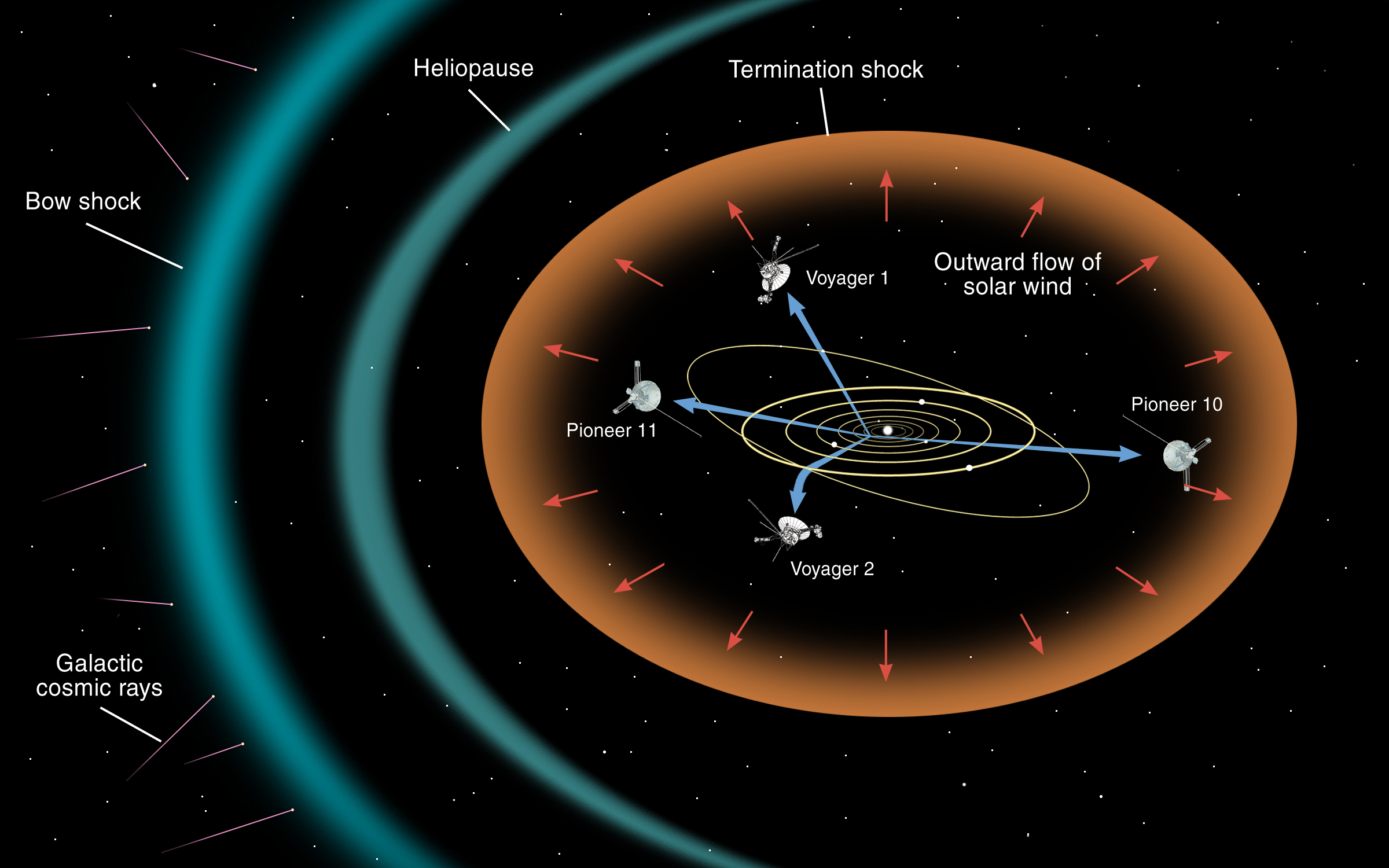

太陽系は、恒星間空間から見れば一つの「局所環境」に過ぎない。

磁場、重力井戸、惑星配置、人工電磁ノイズ。

それらすべてが、外部からは特徴的な“シグネチャ”として映る。

3I/ATLASは、その環境を横断した。

侵入ではなく、滞在でもなく、

ただ横断するように。

もしこの天体が「自然物」だとしても、

その通過は結果的に太陽系全体をスキャンしたことになる。

重力分布、太陽風、惑星質量、軌道安定性。

語らず、触れず、

しかしすべてを通過した。

この行為は、

観測という言葉の本質を私たちに問い返してくる。

沈黙という情報

沈黙は、情報の欠如ではない。

むしろ、情報量の多い状態であることがある。

3I/ATLASは、

メッセージを送らなかった。

信号を発しなかった。

進路を変えることもしなかった。

だがその沈黙そのものが、

一つの強い特徴として記録されている。

何も起こさなかったという事実。

干渉が無かったという結果。

異常が「起きなかった」という異常性。

それはまるで、

存在を知らせる必要がない段階にある何かのようにも見える。

恒星間天体3I/ATLASは、太陽系を静かに通過し干渉も通信も行わず離脱した。その沈黙は偶然ではなく、太陽系そのものを観測していた可能性を示唆し、人類の宇宙観測の前提に新たな問いを投げかけている。離脱──そして余白だけが残る

3I/ATLASは、太陽系を離脱しつつある。

重力に縛られることなく、

再び星間空間へと戻っていく。

残されたのは、

膨大な観測データと、

それ以上に大きな「余白」だ。

それは答えの無さではない。

むしろ、問いの拡張である。

私たちはこれまで、

「何が起きたか」を基準に宇宙を理解してきた。

しかし3I/ATLASは、

何も起きなかったという出来事を提示した。

何を観測していたのか──答えのない結論

3I/ATLASが何を観測していたのか。

それは、現時点では分からない。

そして、おそらく重要なのは

「分からない」という状態そのものだ。

この天体は、

何かを壊すことも、

何かを与えることもなく、

ただ通過した。

だがその静かな振る舞いは、

人類の宇宙観測に新しい視点を残した。

宇宙には、

語らない存在がある。

示さない存在がある。

それでも、確かにそこにあった存在がある。

沈黙のまま太陽系を離脱する存在──

3I/ATLASは、

何も語らずに、問いだけを置いていった。

そしてその問いは、

これからも太陽系の内側で、

静かに漂い続けるだろう。