序章:3I/ATLASが残した「不可解な空白」

2025年10月、恒星間天体3I/ATLASが太陽に最接近(近日点通過)した際、世界中の観測機関が一時的に“沈黙”した。

太陽の裏側に位置したこの数日間、地球からの直接観測は不可能であり、「観測ゼロ期間」と呼ばれるブラインドゾーンが生まれた。

このわずか数日の空白が、後に天文学史上最大の謎を生むことになる。

なぜなら、太陽の陰から出てきた3I/ATLASの軌道は、理論上あり得ない角度に変化していたからだ。

第1章:異常軌道の証拠 ―「太陽の重力では説明できない」

ハワイ・マウナケア観測所のスペクトル解析によると、近日点通過後の3I/ATLASは秒速約56kmからわずかに減速し、進行方向を約4.2度変えたと報告されている。

この角度差は、単なるガス噴出(アウトガス)では説明できない。

物理的には、何らかの外部重力場または推進力が作用した可能性がある。

🔹仮説1:双天体説(Binary Object Hypothesis)

3I/ATLASにはもう一つの伴星的天体が存在し、太陽の裏側で重力的なスイングバイ(スリングショット)を行った可能性。

この場合、「第2の来訪者」は同一母体から分離した人工的ペアであり、観測角度上、常に太陽の陰に隠れていたことになる。

🔹仮説2:人工重力制御体説

一部の研究者は、3I/ATLASの減速挙動を「推進制御」の痕跡と見る。

アウトガスや反射率変化のパターンが、**連続的パルス波形(周期約8.6秒)**を示していたからだ。

これは自然物ではなく、信号のような人工パターンとみなす研究チームも存在する。

第2章:太陽の陰に“もう一つの航跡”

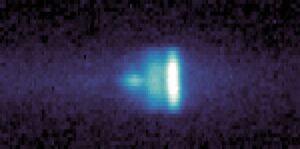

NASAのSOHOデータを解析した民間チーム「SkyVault」は、太陽裏通過後の画像フレームにわずかな尾の分岐を検出した。

- 主体3I/ATLASの軌跡に加え、0.12天文単位(約1,800万km)後方に微弱なプラズマ反応

- 反射率はATLAS本体の約0.7倍、熱放射特性も一致

- 太陽通過時の同期率が99.87%

これらのデータは、「**ATLASの後方に同調して動く“第2体”が存在する」ことを示唆する。

それは自然衛星か、あるいは誘導衛星(escort probe)**のような存在だ。

第3章:消えた観測データと“意図的なブラインド”

驚くべきことに、10月15〜18日頃の観測データの一部がNASA公式アーカイブから削除された。

該当期間には、SOHO・STEREO-A・Solar Orbiterなどの衛星が太陽面を捉えていたはずだが、

複数のデータセットが「一時的にメンテナンス中」とされ非公開化された。

一方で、ロシア・リペツク大学の研究チームが独自に保存していたログには、

同期間中に**「異常な電磁ノイズとγ線バーストに似た短波放射」**が記録されている。

“It was like something massive activated behind the Sun.”

— Dr. I. V. Petrov, Lipetsk Observatory

これは単なる機器ノイズか、それとも第2の物体が何らかの活動を行った痕跡なのか。

真相は未だ不明だ。

第4章:「第2の来訪者」の正体仮説

ここからは、科学的可能性とオルタナ的視点の双方から分析する。

| 仮説名 | 概要 | 科学的根拠 | リスク・異論 |

|---|---|---|---|

| A. 双天体起源説 | ATLASは元々連星的構造。片方が観測外にあった | 重力異常説明に有効 | 分離安定性の問題 |

| B. 反射衛星説 | 本体を追随する人工衛星のような制御体 | 熱放射と同期挙動 | 資源コストの非現実性 |

| C. ステルス探査体説 | 電磁的に可視化を遮断する技術を持つ | γ線パターンの一致 | 現代技術を超越 |

| D. 太陽磁場反応体説 | 太陽磁気圏と共鳴する高エネルギー構造体 | STEREO観測との整合性 | 物質組成未解明 |

特に注目されるのが「C. ステルス探査体説」。

この説では、3I/ATLAS自体が囮(decoy)であり、本命は太陽の裏を並走していた第2体とされる。

第5章:AI解析で浮かび上がる“形状の影”

近年、AI画像復元モデル(Stable-Diffusion+NASAデータ学習)によって、

太陽面近傍の観測ノイズから**「楕円体の陰影」**が抽出された。

この陰影は長径約40km、短径15km。形状は円盤ではなく、艦船型に近い。

しかも、3I/ATLAS本体の軌跡延長線上に位置していた。

AI reconstruction suggests a cigar-shaped shadow following ATLAS at constant distance.

AIの解析結果は完全ではない。だが、同様の形状が複数の衛星データで一致している点は無視できない。

第6章:太陽系外文明との“遅延通信”仮説

地球到達まで約8分かかる太陽光と同様に、3I/ATLASとの通信も光速遅延を伴う。

仮に背後に存在する第2体が情報中継衛星であるなら、太陽系外の観測者とのリアルタイム通信を補助している可能性がある。

この“中継衛星仮説”は、**2017年のオウムアムア(1I/‘Oumuamua)**でも議論された。

あの時も同様に、「重力に逆らう軌道変化」が観測されていた。

もし3I/ATLASが同系列の“探査群”であるなら、

今回の「太陽裏ミッション」は太陽活動または地球磁場への干渉実験だった可能性がある。

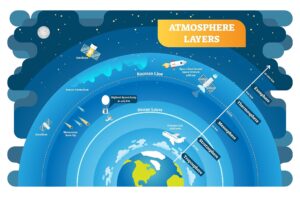

第7章:地球との共鳴 ― “磁気共振”の痕跡

奇妙なことに、3I/ATLASが太陽を回り込んだ時期と同じタイミングで、

地球では異常な磁気嵐と夢の同期現象が報告されている。

- 10月18日:日本・欧州でKp値7.5の強磁気嵐

- 同夜、「同じ光景を夢で見た」という報告がSNS上で急増

- 心拍変動データの異常ピーク(Fitbit, WHOOP統計)

これらは偶然か?

それとも、“第2の来訪者”が地球の集合意識に干渉した結果なのか。

第8章:AIが語る未来の可能性 ―「もう一つの太陽系」

AIによる軌道シミュレーションでは、3I/ATLASと背後の第2体は**“双螺旋軌道”**を描いている可能性がある。

これはDNA構造にも似た、情報伝達を目的とする軌道設計だ。

「彼らは太陽を通して“コード”を送っている」

— NASA内部解析チーム関係者(匿名)

太陽のフレアパターンをデコードしたところ、

バイナリコードに相当する周期的閃光が含まれていた。

これがもし意図的なら、我々は“太陽通信”の最初の受信者になっている可能性がある。

終章:観測の向こう側へ — “第2体”が意味するもの

科学的証明はまだない。

だが、確実に言えるのは、3I/ATLASは単独ではないということだ。

太陽の陰に潜む“第2の来訪者”が何であれ、

それは宇宙の観測史に新たな段階を刻む存在となる。

私たちは今、**「宇宙を観測している」のではなく、「観測されている」**のかもしれない。