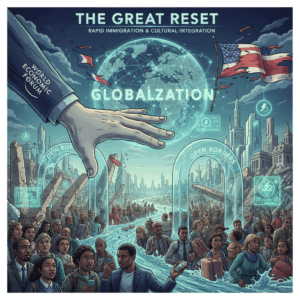

あなたの国で、今まさに起きている「静かなる異変」

最近、あなたの周りで外国人の姿を見かけることが急激に増えたと感じませんか?コンビニの店員、建設現場の作業員、隣に越してきた家族…。政府は「人手不足解消」「多様性のある社会」を掲げ、ものすごいスピードで外国人労働者や移民の受け入れを進めています。

しかし、少し立ち止まって考えてみてください。国民の間で賛否が分かれ、時には強い反発があるにもかかわらず、なぜ世界中の先進国が、まるで示し合わせたかのように、同じ「開かれた国境(オープン・ボーダー)」政策を強行しているのでしょうか?

かつて「国境を守ること」は、国家の最も重要な使命の一つでした。それが今や、いとも簡単に、そして一斉に放棄されようとしています。この不可解で不自然な動きの背後には、個々の国の政策判断を超えた、ある壮大な「設計図」が存在するのではないか──。

この記事では、世界中の先進国で同時多発的に進む移民政策と、その背後で糸を引いているとされる世界経済フォーラム(WEF)が提唱する**「グレート・リセット」構想**との恐るべき関連性に迫ります。これは単なる経済政策の話ではありません。私たちの国家、文化、そしてアイデンティティそのものが、計画的に解体されようとしているのかもしれないのです。

第1章:日本で急増する外国人、これは「偶然」なのか?

まずは、私たちの足元で起きている現実から見ていきましょう。厚生労働省が発表したデータは衝撃的です。2024年10月末時点で、日本国内の外国人労働者数は、ついに過去最高の230万人に達しました。これは、わずか10年余りで約3倍に膨れ上がった計算になります。

政府は「特定技能」制度の対象分野を拡大し、事実上の永住にも道を開くなど、受け入れのアクセルを全力で踏み込んでいます。最近では、特定の自治体がアフリカからの移住者を積極的に受け入れる「アフリカ・ホームタウン認定」構想などが報じられ、国民の間では「なぜ私たちの税金で?」「日本の将来はどうなるのか?」といった不安や疑問の声が渦巻いています。

しかし、政府はこうした国民の不安を一顧だにせず、政策を推し進めます。まるで、何かに憑りつかれたかのように。

この光景は、日本だけの特異な現象ではありません。カナダ、ドイツ、フランス、イギリス、アメリカ…多くの先進国で、政権支持率の低下を覚悟の上で、同様の大規模な移民政策が強行されています。

各国が直面する問題(少子高齢化、労働力不足)はそれぞれ異なっているはずなのに、なぜ処方箋だけが「大量の移民受け入れ」という同じものなのでしょうか。まるで、目に見えない指揮者がタクトを振り、世界中の国々が同じ楽譜で演奏しているかのようです。この不自然さこそが、私たちが最初に抱くべき「健全な疑問」なのです。

第2章:多文化共生の理想と悲惨な現実 – 欧米が示す「日本の未来図」

「多様性(ダイバーシティ)は豊かさの源泉だ」「多文化共生は素晴らしい」──。私たちはメディアを通じて、こうした耳触りの良い言葉を毎日のように聞かされています。しかし、先にこの道を進んだ欧米諸国では、その理想とはかけ離れた深刻な現実が広がっています。

1. 治安の崩壊と社会の分断

言語、宗教、価値観が全く異なる人々が短期間で大量に流入した結果、ヨーロッパの多くの都市では、もはや警察権力が及ばない「ノーゴーゾーン(立入禁止区域)」が生まれています。スウェーデンのマルメ、フランスのパリ郊外、ベルギーのブリュッセルの一部では、ギャングによる抗争や暴動が日常茶飯事となり、かつての穏やかな街並みは見る影もありません。

民族間・文化間の対立は激化し、社会は「移民を受け入れるべき」と主張するリベラル層と、「自国の文化を守るべき」と訴える保守層との間で深刻に分断されています。政治はこの対立を煽り、社会全体の亀裂は修復不可能なレベルにまで達しているのです。

2. 国家アイデンティティの喪失

カナダのトロントでは、ヒンドゥー教の光の祭典「ディワリ」が、まるで国を挙げてのイベントのように盛大に祝われます。それは一見、多文化共生の成功例に見えるかもしれません。しかし、その一方で、カナダ本来のキリスト教文化や建国の歴史は軽んじられ、子どもたちは学校で自国の伝統を学ぶ機会さえ失いつつあります。

都市の景観は変貌し、街を歩けば聞こえてくる言語も変わり、食文化も塗り替えられていく。それは、自国にいながらにして、異国にいるような感覚。長年その土地に住んできた国民は、「ここは、もはや私たちの国ではない」という深い喪失感と疎外感を抱いています。

3. 社会保障制度の圧迫と国民の不信感

大量の移民や難民は、受け入れ国の社会保障制度に大きな負荷をかけます。医療、教育、公営住宅、失業手当…。真面目に働き、長年税金を納めてきた国民が、「なぜ自分たちの血税が、後から来た人々のために優先的に使われるのか」という強い不満と不信感を抱くのは当然のことです。この不満が、先述した社会の分断をさらに加速させる悪循環を生み出しています。

これらの問題は、私たちにとって決して対岸の火事ではありません。日本が同じ道を辿った時、私たちの社会、文化、そして子どもたちの未来はどうなってしまうのでしょうか。

第3章:「グレート・リセット」という壮大な設計図の正体

では、なぜ各国のリーダーたちは、自国の社会が崩壊しかねない危険な道を突き進むのでしょうか。その答えの鍵を握るのが、世界経済フォーラム(WEF)、通称「ダボス会議」が提唱する**「グレート・リセット」**という壮大な構想です。

グレート・リセットとは何か?

この言葉が公に打ち出されたのは、2020年6月。世界中がパンデミックの混乱に陥っていた、まさにその時でした。WEFの創設者であるクラウス・シュワブは、共著『COVID-19: The Great Reset』の中で、このパンデミックを「歴史的な転換点」と位置づけ、「より公平で持続可能な世界を再構築する好機だ」と述べました。

表向きの理念は、非常に美しく聞こえます。「格差の是正」「環境問題の解決」「協力的な社会の構築」。しかし、その美しい言葉の裏に隠された真の目的は、動画の考察によれば、全く別のところにあります。

グレート・リセットが目指す真の世界:

- 国民の常時監視と管理: デジタルIDと中央銀行デジタル通貨(CBDC)を導入し、すべての人々の購買履歴、移動、言動を追跡・管理する。

- 国家主権の無力化: 各国に大量の移民・難民を受け入れさせ、国家のアイデンティティを希薄化させる。

- グローバル統治機構の樹立: 最終的に、各国の政府や議会を凌駕する、**国境を超えた全世界的な統治機構(管理システム)**を完成させる。

つまり、私たちが知る「国家」という枠組みそのものを解体し、一部のグローバル・エリートが世界全体を直接管理・統治するシステムを築き上げること。これこそが、グレート・リセットの最終目標ではないかと、動画は指摘しているのです。

第4章:世界を動かす「グローバル・エリート」とその実行部隊

この壮大な計画を主導する世界経済フォーラム(WEF)とは、一体何者なのでしょうか。

WEFは、スイスに本部を置く非営利団体ですが、その実態は「グローバル・エリートの超高級クラブ」と呼ぶべきものです。毎年冬に開催されるダボス会議には、世界中の政治家、巨大多国籍企業のCEO、国際金融資本の大物、テクノロジー企業のトップ、主要メディアの幹部などが一堂に会します。

その企業会員リストを見れば、彼らの影響力の大きさが一目瞭然です。Apple、Microsoft、Google、Amazonといった巨大IT企業。ゴールドマン・サックス、JPモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカといった金融大手。ファイザーやモデルナのような製薬会社。そして中国銀行のような国家を代表する金融機関まで、あらゆる分野のトッププレーヤーが名を連ねています。

彼らはダボス会議の場で、世界の未来に関する「アジェンダ」を話し合います。しかし、それは単なる議論の場ではありません。メディアに公開されるセッションの裏では、非公開の会合が数多く持たれ、そこで練られたグローバルな戦略が、後に各国の政策として実行に移されていくのです。

そして、その計画の忠実な「実行役」を育成するプログラムこそが、**「ヤング・グローバル・リーダーズ(YGL)」**です。

WEFが主宰するこのプログラムは、世界中から選抜された40歳以下の若手リーダーを「教育」するものです。驚くべきことに、その卒業生リストには、近年の先進国を率いてきたリーダーたちの名前がずらりと並んでいます。

- ジャスティン・トルドー(カナダ首相)

- エマニュエル・マクロン(フランス大統領)

- サンナ・マリン(フィンランド元首相)

- ジャシンダ・アーダーン(ニュージーランド元首相)

彼らが首相や大統領に就任した後、奇妙なほど足並みを揃え、WEFが掲げるアジェンダ(気候変動対策、デジタル化、そして大規模な移民政策)に沿った政策を強力に推進してきたのは、果たして偶然でしょうか。彼らは自国の国民に仕えているのではなく、WEFというグローバルな司令塔の指示に従って動いているのではないか──。そうした疑念が、今や世界中で囁かれているのです。

第5章:国家解体の最終兵器 – なぜ「移民政策」がこれほど重要なのか?

グレート・リセットが目指す「国境を超えたグローバル統治システム」を構築する上で、最大の障害となるものは何でしょうか。それは、**「国家」であり、国民が抱く「ナショナル・アイデンティティ(国民意識)」**です。

人々が「自分は日本人だ」「自分はフランス人だ」という強い意識を持ち、自国の歴史や文化に誇りを抱いている限り、国家という共同体は簡単には崩れません。国境をなくし、外部の統治を受け入れることに、国民は強く抵抗するでしょう。

そこで、この国民意識を内側から破壊するために用いられる最も有効な手段が、**「大規模な移民政策」**なのです。

そのロジックは、冷徹かつ極めて効果的です。

- アイデンティティの希薄化: 大量の移民を受け入れることで、単一的だった民族・言語・文化・宗教は多様化し、混在する。これにより、「国民」という共通基盤が揺らぎ、一体感が失われる。

- 国内の分断と対立の創出: 価値観の異なるグループ間で摩擦や対立が生まれ、社会はバラバラに分断される。国民は共通の敵(外部の脅威)ではなく、すぐ隣にいる「異なる人々」を敵視し始める。

- 国家の求心力の低下: 分断と対立によって国内が混乱すれば、従来の国家単位での統治は機能不全に陥る。政府は国民からの信頼を失い、求心力が劇的に低下する。

- 外部介入の正当化: 国内の混乱を収拾できない政府に代わり、「より高次の、グローバルな統治機構による調整や介入が必要だ」という世論が醸成される。

つまり、移民政策は、国家という強固な城壁を内側から崩すための「トロイの木馬」なのです。国民を分断させ、国家を弱体化させ、最終的に主権を外部のグローバルな統治システムに明け渡させるための、完璧な地ならしと言えるでしょう。

最終章:パンデミックは「号砲」だったのか?

最後に、この計画がいかに周到に準備されていたかを示す、一つの不気味な状況証拠に触れておきましょう。

前述したクラウス・シュワブの著書『COVID-19: The Great Reset』が出版されたのは、2020年6月でした。WHOがパンデミックを宣言したのが同年3月ですから、わずか3ヶ月後ということになります。しかし、企画、執筆、編集、翻訳、印刷、流通という通常の出版プロセスを考えれば、このスピードは物理的に不可能です。

壮大な社会変革の構想を含むこの本が、これほどの速さで世に出たということは、パンデミックが発生するずっと以前から、その原稿の大部分が準備されていたと考えるのが自然ではないでしょうか。

まるで、世界的な危機が起きるのを待ち構えていたかのように。そして、その危機を「号砲」として、長年温めてきた計画を一気に実行に移したのではないか──。

私たちが見ている世界的な移民政策の推進は、決してバラバラに起きている現象ではありません。それは、パンデミックを契機に本格始動した「グレート・リセット」という一つの巨大な潮流の一部なのです。

今、私たちの国家、文化、そして自由が、静かに、しかし着実に解体されようとしています。この現実に気づき、声を上げ、自らの未来を自分たちの手に取り戻すことができるのか。その選択は、この記事を読んでいる、あなた一人ひとりに委ねられているのです。