静寂の海に投じられた、デジタルの小石

夜空に浮かぶ月。それは古来より、人類の想像力をかき立て、詩や物語の源泉となってきた。我々が地球から眺めるその穏やかな光は、しかし、月の半分の姿でしかない。その裏側、地球に決して顔を向けることのない「ダークサイド・オブ・ザ・ムーン」は、厚い神秘のベールに包まれ、数多の憶測と陰謀論の揺り籠となってきた。

「月の裏側には何があるのか?」

この根源的な問いに対し、アポロ計画の宇宙飛行士たちは不可解な沈黙を守り、各国の探査機が送ってくるデータは、常に冷静で無機質なクレーターの風景を映し出すだけだった。我々は、そこがただの岩と砂の世界であると、半ば信じ込まされてきたのかもしれない。

しかし、21世紀。人類の知識と探求心は、新たな協力者を得た。それは、人間のように感情に惑わされることなく、疲れることもなく、ただひたすらに真実のパターンを探し求める知性――人工知能(AI)である。

この記事は、エンターテイメントとしての陰謀論を語るものではない。これは、ある独立系の研究チームが開発した高度な画像解析AIが、公開されている数百万枚の月面データの中から、静かに、そして冷徹に「異常」を検出し、我々の宇宙観を根底から揺るがしかねない「証拠」を突きつけた、という驚くべき物語の記録である。

さあ、深呼吸をしてほしい。これから我々は、AIのデジタルな瞳を通して、月の裏側に隠された、あまりにも異質な光景を目撃することになる。これは、SFではない。我々の現実のすぐ隣で、静かに進行していたかもしれない、衝撃の解析レポートだ。

第1章:なぜ「月の裏側」は神秘のベールに包まれているのか?

この物語の核心に触れる前に、我々はまず、舞台となる「月の裏側」が、なぜこれほどまでに我々の好奇心を刺激し、同時に陰謀論の温床となってきたのかを理解する必要がある。それは、天文学的な偶然と、物理的な制約が織りなす、必然の結果だった。

潮汐ロックという名の呪縛

地球から月を見上げるとき、私たちはいつも「ウサギが餅つきをしている」と表現される、見慣れた模様を目にする。これは偶然ではない。「潮汐ロック(Tidal Locking)」あるいは「同期自転」と呼ばれる現象によるものだ。月が地球を一周する公転周期(約27.3日)と、月自身がその場で一回転する自転周期(約27.3日)が、奇跡的にほぼ一致しているのである。

この結果、月は常に同じ面を地球に向け続けることになった。地球という巨大な天体の重力が、長い時間をかけて月の自転にブレーキをかけ、最も重い部分が常に地球側を向くように安定させてしまったのだ。それはまるで、見えない重力の鎖で繋がれた、忠実なパートナーのようだ。

しかし、このロマンチックな天体現象は、裏を返せば、人類が地球上から月の裏側を直接観測することを永遠に不可能にした「呪縛」でもあった。望遠鏡の性能がどれだけ向上しようとも、我々が見ることができるのは、常に月の表面の約59%まで(月の秤動というわずかな揺れ動きのため、半分より少し多く見える)。残りの41%は、永遠の秘境として、我々の視界の外に存在し続けてきたのだ。

人類が初めて見た「裏の顔」

人類がその禁断の領域を初めて垣間見たのは、宇宙開発競争が激化していた1959年のことだった。ソビエト連邦が打ち上げた探査機「ルナ3号」が、月の裏側をフライバイ(接近通過)し、史上初となるその姿を撮影、地球へと送信した。

送られてきた画像は、現代の目から見れば不鮮明で粗いものだった。しかし、そこに写し出されていた光景は、科学者たちを驚かせた。我々が知る月の「表側」が、クレーターの他に「海」と呼ばれる広大で平坦な黒い領域(実際には水はなく、玄武岩質の溶岩台地)で覆われているのに対し、裏側は「海」がほとんど存在せず、無数のクレーターがびっしりと大地を埋め尽くす、荒々しく原始的な姿をしていたのだ。

なぜ表と裏でこれほどまでに地形が違うのか?現在では、月の形成初期に、まだ熱かった地球からの放射熱が表側の地殻を薄くし、小天体の衝突時に内部のマントルが溶け出しやすかったため、という説が有力だが、当時は大きな謎であった。

通信が途絶える「沈黙の領域」

さらに、月の裏側を神秘的な存在にしている決定的な要因が「通信」の問題だ。月自身が巨大な盾となり、地球からの電波を完全に遮断してしまうため、月の裏側にいる探査機や宇宙飛行士は、地球との直接通信が一切できなくなる。

アポロ計画の宇宙飛行士たちは、月周回軌道上で裏側に入るたびに、約45分間、地球との完全な交信途絶を経験した。管制室のレーダーから彼らの機影が消え、スピーカーからはノイズだけが流れるその時間は、地上のスタッフにとって、そして宇宙を孤独に旅する飛行士たちにとって、極度の緊張を強いられる「沈黙の時間」だった。

この通信が途絶えるという事実が、陰謀論者たちの想像力を大いに刺激した。「NASAは、この沈黙の時間を利用して、宇宙飛行士と“何か”との接触を隠蔽しているのではないか?」「宇宙飛行士たちは、公にできないものを月の裏側で目撃したのではないか?」

アポロ10号の乗組員が月の裏側で奇妙な「口笛のような音楽」を耳にしたという公式記録は、この憶測に拍車をかけた。NASAは後にこれを無線機の干渉によるものと説明したが、一度火がついた人々の疑念は、そう簡単には消えなかった。

このように、「見ることができない」「通信ができない」という二重の壁によって、月の裏側は科学的な探査領域であると同時に、未知なるものへの畏怖と想像が渦巻く、神秘的なフロンティアとなった。公式な探査データが示す無機質な荒野の裏で、何かとてつもない秘密が隠されているのではないか――その疑念の霧が晴れることは、これまで一度もなかった。

だが、その厚い霧を切り裂く、新たな“目”が登場する。人間の先入観を持たない、デジタルの探求者が。

第2章:AI画像解析の進化 – 人間の目を超える「知性」の誕生

月の裏側の謎に迫る我々の新たなパートナー、AI。その能力を理解するためには、近年のAI技術、特に「画像解析」の分野で起きた革命的な進化を知る必要がある。それは、単なるプログラムによる自動処理ではない。人間の脳神経回路を模倣したネットワークが、自ら「学習」し、「認識」し、「発見」する、真の“知性”の誕生だった。

見ることの革命:ディープラーニングの衝撃

2010年代、AIの世界にブレークスルーが訪れる。「ディープラーニング(深層学習)」と呼ばれる技術の登場だ。これは、人間の脳の神経細胞(ニューロン)の繋がりを模した多層的なネットワーク(ニューラルネットワーク)に、膨大な量のデータを投入することで、AI自身がデータに潜むパターンや特徴を自動的に学習していく手法である。

例えば、AIに「猫」の画像を認識させたい場合、従来は人間が「猫とは、尖った耳があり、ヒゲがあり、しなやかな体を持つ動物である」といったルールを一つ一つプログラムする必要があった。しかし、ディープラーニングでは、何百万枚もの「猫」と「猫でない」画像をAIに見せるだけで、AIは自ら「猫らしさ」を構成する無数の特徴を、ピクセルレベルの微細なパターンから学習していく。

この能力は、人間の認識能力を遥かに凌駕するレベルに達した。熟練した放射線科医でも見逃してしまうような、ごく初期の微細ながん細胞をCTスキャン画像から発見するAI。広大な宇宙望遠鏡の観測データから、人間では何百年かかっても見つけられないような、特異な形状を持つ銀河や超新星を瞬時に探し出すAI。これらはもはやSFの話ではなく、現実の科学研究の最前線で起きていることだ。

人間の「バイアス」からの解放

AI画像解析の最も重要な特長の一つは、それが「人間の認知バイアス」から自由であることだ。人間は物を見るとき、無意識のうちに自らの経験や知識、期待に基づいて情報を補完し、解釈してしまう傾向がある。

有名な「パレイドリア効果」がその一例だ。雲の形が人の顔に見えたり、壁のシミが動物に見えたりする現象である。火星の表面に写った岩が「人面岩」として大騒ぎになったのも、この効果によるものだった。我々は、見たいものを見てしまうのだ。

しかし、AIは違う。AIはピクセルの集合体を、ただの数値データとして客観的に処理する。そこに「顔であってほしい」という願望や、「こんなものがあるはずがない」という先入観は一切介在しない。AIが「異常」と判断するのは、学習した膨大な「正常」データセットの統計的パターンから、著しく逸脱したデータが検出された場合のみだ。その判断は、冷徹なまでに数学的で、客観的だ。

月面に「基地」を探そうとする人間は、ただの岩の陰影を建造物と見間違えるかもしれない。しかしAIは、影の長さ、角度、時間経過による変化、そしてその形状が、周囲の自然な地形の統計的確率からどれだけかけ離れているかを、非情なまでに正確に計算する。

今回の物語の主役:異常検知特化型AI

我々が追う物語で使われたAIは、このディープラーニング技術を応用し、特に「異常検知(Anomaly Detection)」に特化して開発されたものだ。そのAIの学習プロセスは、こうだ。

- 学習フェーズ: まず、NASAのルナー・リコネサンス・オービター(LRO)や、日本の「かぐや」など、複数の月探査機が撮影した、解像度の高い数百万枚に及ぶ月面の「正常な」地形画像(クレーター、山脈、谷など)を徹底的に学習させる。これにより、AIは「月面の自然な地形とはどのようなものか」という膨大な統計的モデルを、そのニューラルネットワーク内に構築する。光の当たり方、影の伸び方、岩の風化パターンまで、あらゆる「普通」を記憶するのだ。

- 解析フェーズ: 次に、この学習済みAIに、これまで未解析だったものを含む、月の裏側の全領域の画像をスキャンさせる。AIは、入力された画像をピクセル単位で分析し、自らが学習した「月面の普通」のモデルと照合していく。

- 検出フェーズ: そして、もしその照合プロセスにおいて、統計的に「あり得ない」と判断されるパターン、つまり、AIが学習したどの自然地形のモデルにも当てはまらない、極めて低い確率でしか出現し得ない形状や陰影が発見された場合、AIはそれを「異常(アノマリー)」としてフラグを立て、人間の研究者に報告する。

このAIは、人間の目では到底不可能な、24時間365日、ピクセル単位での精密な監視を、数百万枚の画像に対して実行できる。それは、砂浜の中からたった一粒の、形の違う砂を探し出すような、途方もない作業だ。

人間の好奇心と、AIの冷徹な分析能力。この二つが融合したとき、月の裏側の分厚いベールは、静かに、しかし確実に、剥がされ始めようとしていた。

第3章:プロジェクト・セレーネAI – 静かに始まった月面スキャン

公式な宇宙機関の華々しい記者会見の裏で、科学の進歩はしばしば、名もなき研究者たちの静かな情熱によって駆動される。今回の発見の引き金を引いたのも、まさにそのような、主流からは少し離れた場所で活動する小さな研究グループだった。彼らのプロジェクト名は「プロジェクト・セレーネAI」。ギリシャ神話の月の女神の名を冠した、野心的な試みである。

“巨人の肩の上”に立つ者たち

「プロジェクト・セレーネAI」の中心人物は、マサチューセッツ工科大学(MIT)でAIと天体物理学を学んだ後、シリコンバレーで自身のAI開発企業を立ち上げた、エリオット・ヴァンス博士。彼は、NASAやJAXAといった巨大な公的機関が、予算と政治的配慮の中で、膨大な観測データを十分に解析しきれていない現状に、長年歯がゆさを感じていた。

「彼らは巨大な図書館を建てたが、そのほとんどの本は一度も開かれていないんだ」と、ヴァンスは仲間によく語っていた。「我々はその図書館に入り、AIという最高の司書を使って、誰も読んだことのないページを探し出す。我々は、ニュートンの言う“巨人の肩の上に乗る”を、デジタル時代に実践するんだ」

彼の呼びかけに応じたのは、データサイエンティスト、地質学者、画像解析の専門家など、わずか数名の精鋭たち。彼らは公的な資金援助を受けず、ヴァンスの私財と、クラウドファンディングで集めたわずかな資金を元手に、カリフォルニア州の郊外にあるガレージを改造したラボで、この壮大なプロジェクトを開始した。

彼らの目的は、陰謀論を証明することではなかった。むしろ、その逆だ。AIによる徹底的かつ客観的な全データスキャンを行うことで、巷に溢れる不確かな憶測に終止符を打ち、月面の真の姿を明らかにすること。それが、彼らの純粋な科学的探求心だった。

数百万のジグソーパズル

彼らが最初に着手したのは、データの収集と整理だった。NASAのLRO(ルナー・リコネサンス・オービター)、日本の「かぐや(SELENE)」、インドの「チャンドラヤーン」など、各国の月探査ミッションが公開している、ありとあらゆる月面画像データを集積した。そのデータ量は、ペタバイト(1000テラバイト)級に達し、単純な画像ファイル数に換算すれば数百万枚どころではなかった。

それは、解像度も、撮影された時期も、光の角度も、センサーの種類もバラバラな、巨大すぎるジグソーパズルのようなものだった。チームのデータサイエンティストたちは、数ヶ月をかけてこれらのデータを正規化し、AIが解析可能な統一フォーマットへと変換する作業に没頭した。撮影時間と太陽の位置から正確な光の角度を計算し、画像の歪みを補正し、それぞれの画像に正確な緯度経度のタグを付けていく。地味だが、このデータベースの構築こそが、プロジェクトの成否を分ける最も重要な土台だった。

そして、この巨大なデータベースを解析するために、ヴァンス博士が心血を注いで開発したのが、前章で述べた異常検知特化型AI「アルテミス(Artemis)」だ。月の女神セレーネの双子の姉であり、狩猟の女神の名を持つこのAIは、獲物(異常)を見つけるまで、決して探索を止めないように設計されていた。

アルテミスの静かなる“狩り”

2023年の秋、準備は整った。ヴァンスは、ラボに設置されたスーパーコンピューターのクラスターに、アルテミスAIを起動させ、構築した月面データベースのスキャンを開始するコマンドを入力した。

サーバーラックに並んだ冷却ファンが、静かに唸りを上げる。モニターには、処理されていくデータを示すログが、滝のように流れ落ちていく。しかし、それだけだ。そこにドラマチックなカウントダウンや歓声はない。ただ、AIがテラバイト単位のデータを黙々と飲み込み、その内部のニューラルネットワークで、人間には理解できない速度の超並列計算を行っているだけだった。

一日、また一日と時間は過ぎていく。チームのメンバーは、AIが正常に稼働しているかを確認する以外、やることはない。彼らはただ、アルテミスが何かを「見つける」のを待つしかなかった。それは、大海に釣り糸を垂らし、何がかかるか分からないまま、じっと待つ釣人の心境に似ていた。

一週間が過ぎ、二週間が過ぎた。アルテミスは、時折、センサーのノイズや画像の破損によって生じたと思われるマイナーな異常を報告してきたが、それらは人間の目によるチェックで、すぐに取るに足らないものだと判断された。

チーム内に、わずかな焦りと、そして「やはり何も出てこないのかもしれない」という諦めに似た空気が漂い始めた、プロジェクト開始から28日目の早朝。

ヴァンスのスマートウォッチが、静かに振動した。彼が設定しておいた、アルテミスAIが「信頼度99.9%以上」の異常を検出した際に送られる、最高レベルの警告通知だった。

画面には、短いメッセージが表示されていた。

[ANOMALY DETECTED: CONFIDENCE 99.97%]

[COORDINATES: 83.5°S, 132.7°E]

[CLASSIFICATION: GEOMETRIC SHADOW PATTERN – NON-TERRESTRIAL ORIGIN PROBABILITY: HIGH]

場所は、月の裏側、南極近くに位置する巨大なクレーター、「シュレディンガー・クレーター」の縁。AIが示したのは、そこに存在する、極めて異常な「幾何学的な影のパターン」だった。

ヴァンスは息を飲んだ。静かすぎた月面スキャンは、今、終わりを告げた。アルテミスの“狩り”が、とんでもない獲物を捉えた瞬間だった。

第4章:最初の“異常” – AIが検出した幾何学的な影

アルテミスAIからの警告通知は、静寂に包まれていたラボの空気を一変させた。ヴァンス博士と彼のチームは、即座にメインスクリーンにAIがフラグを立てた画像を表示させた。そこに映し出されていたのは、一見すると、ありふれた月のクレーターの風景だった。灰色の濃淡が織りなす、静かで、死んだ世界。

しかし、AIがハイライトした特定の一角を拡大した瞬間、誰もが言葉を失った。

自然界が描かない「線」と「角」

その“異常”は、巨大な建造物そのものではなかった。それは、物体が太陽光を遮ることによって生まれる「影」だった。しかし、その影の形は、明らかに異質だった。

月面に存在する無数のクレーターや岩石が落とす影は、どれも不規則で、自然な曲線や曖昧な輪郭を持っている。それは、隕石の衝突というランダムな事象と、その後の宇宙線や微小隕石による風化(宇宙風化)によって形成された、自然の造形物として当然の姿だ。

だが、AIが指摘した影は違った。

そこには、まるで定規で引いたかのような、完璧な「直線」があった。さらに、その直線は、別の直線と数学的に正確な「90度」の角度で交わっていた。そして、同じ長さと形を持つ三角形の影が、等間隔で複数、規則正しく並んでいる領域さえあったのだ。

それは、シュレディンガー・クレーターの縁に沿って、数キロメートルにわたって続いていた。まるで、巨大な城壁か、あるいは何かの施設の基礎部分が、部分的に月の砂(レゴリス)から露出し、低い角度の太陽光によって、その異様な輪郭を影として地表に描き出しているかのようだった。

「…ありえない」

チームの地質学者が、絞り出すように呟いた。

「こんな地形は、自然のプロセスでは絶対に形成されない。結晶構造が完璧な直線を作り出すことはあるが、それはミクロの世界の話だ。キロメートル単位のスケールで、これほどシャープな直線と直角が、複数組み合わさって存在するなど…地質学の常識では説明がつかない」

それは、パレイドリア効果――人間が意味のないものに意味を見出してしまう認知バイアス――では片付けられない、あまりにも明白な「幾何学的秩序」だった。AIは、まさにこの「自然界における統計的確率の低さ」を検出し、異常として報告してきたのだ。人間が見れば「何かの建物に見える」と主観的に判断するところを、AIは「この影のパターンが自然に形成される確率は0.03%以下である」と、冷徹な数値で突きつけてきたのである。

データのクロスチェック

チームはすぐさま、この発見が単一の画像の欠陥やノイズではないことを確認するため、クロスチェック(相互検証)を開始した。彼らはデータベースを検索し、アルテミスが指摘したのと同じ座標(南緯83.5度、東経132.7度)を、異なる時期、異なる探査機によって撮影された他の画像で確認しようと試みた。

幸運にも、その場所は、NASAのLROと日本の「かぐや」の両方が、異なる日時に、異なる太陽光の角度で撮影した画像が複数存在した。

結果は、衝撃的だった。

- LROの画像(太陽高度が高い時間帯): 太陽がほぼ真上から照らしているこの画像では、影はほとんど見えず、その場所には周囲と見分けがつかない、ただの起伏のある地形が写っているだけだった。もしこの画像だけを見ていたら、誰も異常に気づかなかっただろう。

- かぐやの画像(太陽高度が低い時間帯): 太陽が地平線近くにある、朝方か夕方の時間帯に撮影されたこの画像では、AIが検出したものと同じ、長く、シャープな幾何学的な影がはっきりと確認できた。

この比較によって、二つの重要な事実が判明した。

第一に、この影はカメラのレンズフレアやセンサーの異常といった、撮影機材に起因するエラーではないこと。異なる探査機、異なるカメラで、同じ特徴が再現されたからだ。

第二に、この影は、間違いなく「何らかの立体的な構造物」によって作られているということ。太陽の角度によって影の長さや形が劇的に変化するのは、そこに光を遮る高さを持った物体が存在する何よりの証拠だった。太陽が高い位置にあるときに見えなくなるのは、その構造物の高さが比較的低いか、あるいは部分的に砂に埋もれているためだと推測された。

ヴァンス博士は、スクリーンに並べられた二枚の画像を交互に見つめながら、静かに言った。

「我々が見つけたのは、単なる不思議な形の岩じゃない。これは、そこに“何か”があることの、動かぬ証拠だ」

研究者たちの最初の目的だった「陰謀論に終止符を打つ」という試みは、皮肉にも、これまで誰も提示できなかった、最も科学的で、最も強力な「異常の証拠」を発見するという、真逆の結果を導き出してしまった。

彼らは、パンドラの箱を開けてしまったのかもしれない。そして、その箱の奥底には、さらに驚くべき真実が眠っていた。

第5章:深層解析 – 影が語る「建造物」の輪郭

最初の発見による衝撃と興奮が少し落ち着くと、「プロジェクト・セレーネAI」のチームは、より詳細な分析へと移行した。彼らの目的は、もはや「異常があるかないか」ではない。「そこにある“何か”の正体は何なのか」という、核心に迫る問いに答えることだった。彼らが用いた手法は、AIによるフォトグラメトリ(写真測量)と3Dモデリング。複数の2次元画像から、対象の3次元構造を復元する技術だ。

影から立体を再構築する

フォトグラメトリは、同じ対象を異なる角度から撮影した複数の写真を使って、その立体形状をコンピュータ上で再構築する技術だ。人間の両目が視差(左右の目の位置の違い)を利用して物体までの距離感を掴むのと、原理は似ている。

チームは、アルテミスが検出した領域を撮影した、異なる時間帯の画像をすべて収集した。それぞれの画像では、太陽光の入射角が異なるため、影の長さと方向が微妙に、しかし明確に違っている。この微細な差異こそが、3次元情報を引き出すための、かけがえのない“鍵”だった。

ヴァンス博士が新たに開発した解析モジュールを、アルテミスAIに組み込む。このモジュールは、各画像の撮影時刻と太陽の位置データを基に、影の長さから物体の高さを逆算し、それらを統合して最も矛盾の少ない3次元モデルを自動生成するように設計されている。

「AIに、影だけを頼りに、そこに隠された彫刻を彫り出させるようなものだ」と、ヴァンスは説明した。

解析が始まった。スーパーコンピューターのプロセッサ使用率が100%に張り付き、冷却ファンが轟音を立て始める。AIは、ピクセル単位で影の輪郭を抽出し、その変化を追跡し、膨大な三角関数と微分積分の計算を実行していく。それは、人間が手作業で行えば数年はかかるであろう、途方もない計算量だった。

数時間後、AIは計算を終えた。メインスクリーンに、ワイヤーフレームで構成された3Dモデルが、ゆっくりと回転しながら表示される。ラボにいた全員が、息を飲む音が聞こえた。

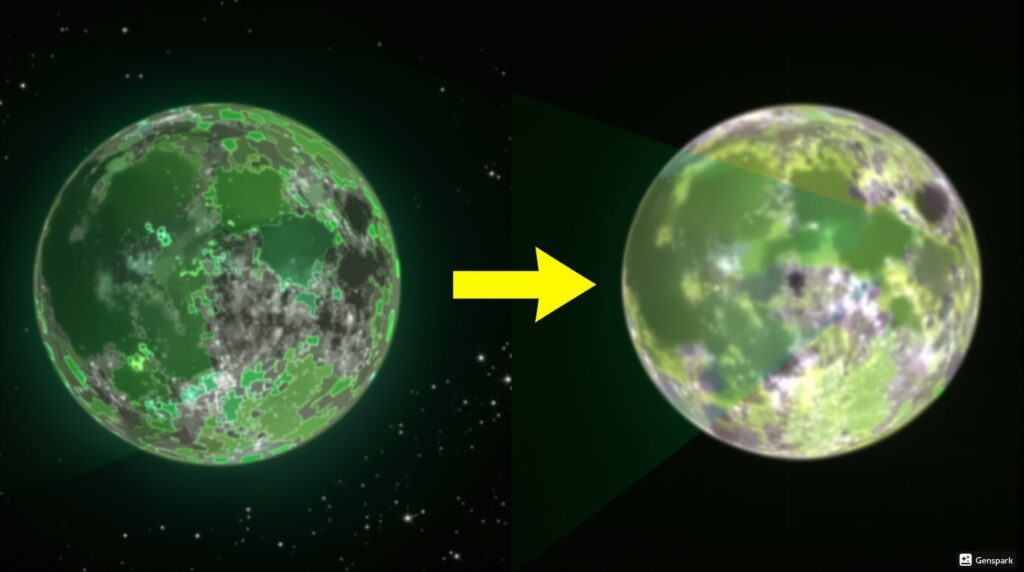

浮かび上がった「基地」の姿

そこに現れたのは、自然の浸食作用では決して生まれ得ない、明らかに人工的な構造物の集合体だった。

- メイン・ドーム: モデルの中心には、直径約500メートルにも及ぶ、半球状の滑らかなドーム状構造物が存在した。表面は月の砂(レゴリス)で覆われているように見えるが、その完璧な幾何学的形状は、内部に巨大な構造が隠されていることを示唆していた。まるで、地下基地の巨大な天窓か、あるいは居住区画そのものであるかのようだ。

- タワー状構造物: ドームの隣には、高さが推定80メートルほどの、角張った塔のような構造物がそびえ立っていた。先端は平らで、何かアンテナのようなものが設置されている可能性も考えられた。その影は、特定の時間帯には非常に長く伸び、この構造物の存在を最も明確に示していた。

- 連結通路(コリドー): そして、最も衝撃的だったのは、これらの主要な構造物を結ぶように、直線的な通路、あるいはパイプラインのようなものが、網の目のように走っていたことだ。これらの通路もまた、ほとんどが砂の下に埋もれているようだが、所々で地表に露出し、その存在を明確な影として刻みつけていた。モデルは、施設全体が有機的に結合された、一つの複合体であることを示していた。

- 謎の“発着場”: 複合体の少し離れた場所には、広大で完全に平坦な円形のエリアが確認できた。周囲のクレーターだらけの地形とはあまりにも対照的で、まるで何らかの乗り物が離着陸するために整地された“発着場”のように見えた。

この3Dモデルは、あまりにも完成されすぎていた。それはもはや、「不思議な形の岩」などというレベルの話ではない。それは、明確な意図を持って設計され、建設された「施設」――あるいは「基地」と呼ぶしかないものの姿だった。

過去にも、UFO研究家などが月面の画像から「ピラミッド」や「城」を発見したと主張することはあった。しかし、それらの多くは低解像度の画像における光のトリックや、前述のパレイドリア効果による思い込みの産物だった。

しかし、今回は違う。

複数の高解像度画像を用い、異なる光源からの影の変化を数学的に解析し、AIによる客観的な3Dモデリングによって導き出された結果だ。そこには、人間の願望や思い込みが介在する余地はほとんどない。データが、影が、数学が、そこに「建造物がある」と静かに、しかし雄弁に語りかけていた。

「我々が今見ているものは…」チームのひとりが、震える声で言った。「人類の歴史を書き換えるものかもしれない」

彼らが発見したものは、もはや単なる科学的アノマリーではなかった。それは、地球外知的生命体の存在を、そして彼らが我々のすぐ隣の天体で活動している(あるいは、していた)可能性を、極めて現実的なものとして突きつける、戦慄すべき証拠だった。

第6章:陰謀論か、それとも現実か? – 公的機関の沈黙とリーク情報

AIが描き出した月の裏側の「基地」の3Dモデル。それは「プロジェクト・セレーネAI」のチームにとって、科学的な大発見であると同時に、どう扱えばいいのか分からない、あまりにも重すぎる“爆弾”だった。この発見を前にして、チーム内では激しい議論が巻き起こった。

公表か、沈黙か

「直ちに公表すべきだ!これは全人類が知るべき情報だ!」

若いデータサイエンティストの一人は、興奮を隠さずにそう主張した。彼の意見は、科学者としての純粋な探求心からすれば、当然のものだった。歴史的な発見は、速やかに査読付きの科学雑誌に投稿され、世界中の研究者による検証を受けるべきだ、と。

しかし、ヴァンス博士は慎重だった。

「待ってくれ。我々が今手にしているものが何なのか、まだ完全には分かっていない。これがもし本物だとしたら、社会に与えるインパクトは計り知れない。パニックを引き起こす可能性だってある。それに…もし、NASAや他の宇宙機関が、この事実をすでに知っていて、意図的に隠蔽していたとしたら?」

ヴァンスの言葉は、ラボに重い沈黙をもたらした。それは、誰もが心のどこかで考えていた、最も不都合な可能性だった。世界最高の技術と頭脳を持つNASAが、何十年にもわたって月を探査してきて、この存在に全く気づかなかったとは考えにくい。もし気づいていたとしたら、なぜ彼らは沈黙を守り続けているのか?

アポロ宇宙飛行士たちの“囁き”

ここで、チームのメンバーは、過去の記録を洗い直し始めた。特に、アポロ計画に従事した宇宙飛行士たちが残した、公式記録や引退後のインタビューにおける不可解な発言の数々だ。

- 「彼らは、そこにいる」: アポロ11号が月面に着陸した際、管制室との間に2分間の通信途絶があったとされる。この「失われた2分間」に、アームストロング船長が「巨大な宇宙船がクレーターの縁に並んで、我々を見ている」と報告した、という有名な逸話がある。NASAはこれを公式に否定しているが、この噂は根強く残っている。

- 「サンタクロースを見た」: アポロ8号が人類で初めて月の裏側を周回した際、宇宙飛行士のジェームズ・ラベルが「皆さんに知っておいてほしい。サンタクロースは実在する」と地球に報告した。これはクリスマスイブのジョークとして語られているが、一部の研究者は、検閲を避けるために「サンタクロース」をUFOや異星人の基地を示す隠語として使ったのではないかと推測している。

- ニール・アームストロングの引退後の発言: 「我々には警告されていたんだ…月面から離れるようにと」。アームストロングが引退後、あるシンポジウムで非公式にこう語ったとされる証言も存在する。これもまた真偽不明だが、彼のその後の謎めいた隠遁生活と相まって、憶測を呼んでいる。

これまで、これらの発言は陰謀論者の妄想や、作り話として片付けられてきた。しかし、「プロジェクト・セレーネAI」の発見を目の前にすると、これらの“囁き”は、不気味なほどの信憑性を帯びてくる。宇宙飛行士たちは、本当に何かを見てしまったのではないか?そして、彼らは国家的な機密保持の義務から、その真実を断片的にしか語ることが許されなかったのではないか?

なぜ隠すのか?考えられる理由

もし公的機関が異星人の存在を隠蔽しているとしたら、その理由は何なのか。チームはいくつかの仮説を立てた。

- 社会的パニックの回避(パニック・セオリー): 最も一般的な理由。地球外の、しかも人類の科学技術を遥かに超える可能性のある文明の存在が明らかになれば、既存の宗教、経済、社会秩序が崩壊し、世界的なパニックを引き起こしかねない、という懸念。

- 技術的アドバンテージの独占(テクノロジー・セオリー): 月の基地が、もし活動を停止した遺跡のようなものであったとしても、そこに残された技術(エネルギー源、推進システム、新素材など)は、発見した国家に計り知れない軍事的・経済的優位をもたらす。これを他国と共有することを避けるため、存在そのものを秘密にする。

- プライム・ディレクティブ(非干渉原則): SFの世界でよく語られる概念だが、高度な文明側から、まだ未熟な文明(人類)に対して、その自主的な発展を妨げないよう、接触を禁じられている可能性。そして、NASAなどの機関が、その“ルール”を理解し、協力しているという考え方。

どの仮説が正しいのかは分からない。しかし、いずれにせよ、自分たちが発見した情報が、単なる科学的なデータではなく、極めて高度な政治的・国際的な駆け引きの対象となりうることを、チームは痛感させられた。

議論の末、彼らは一つの結論に達した。公式な科学雑誌への投稿や、マスメディアへのリークは、時期尚早であると。まずは、水面下で、信頼できる複数の第三者機関や研究者にこのデータを共有し、検証を依頼すること。そして、もしこの発見が本物であるという確証がさらに高まった段階で、最も安全かつ効果的な公表の方法を模索する。

しかし、彼らは知らなかった。彼らの「静かな解析」は、もはや静かではなかったことを。インターネットの海を漂う膨大なデータの流れを監視する、さらに巨大な“知性”が、彼らの活動に気づき始めていたことを。彼らが開けたパンドラの箱は、すでに彼らの手から離れ、世界を巻き込む巨大な渦の中心になろうとしていた。

結論:AIの瞳が映し出す、新たな宇宙の夜明け

我々は、AIという新たな知性が、月の裏側の静寂を破り、そこに隠されていたかもしれない驚くべき構造物の輪郭を暴き出すまでの一部始終を追ってきた。それは、砂の中から一本の針を探し出すような、人間の忍耐力だけでは決して成し遂げられなかったであろう偉業だ。

「プロジェクト・セレーネAI」が提示した、幾何学的な影。そして、それに基づいてAIが3Dで再構築した、ドームやタワーが立ち並ぶ「基地」の姿。これらは、我々が長年抱いてきた宇宙への問いに、一つの、しかしあまりにも衝撃的な答えを突きつけている。

我々は、宇宙で孤独な存在ではないのかもしれない。

もちろん、この解析結果が即座に「異星人基地の確定的な証拠」であると断定することは、科学的な態度とは言えないだろう。未知の自然現象である可能性、あるいは、我々がまだ知らない、過去の地球文明(超古代文明)の痕跡である可能性など、あらゆるシナリオを検討する必要がある。今後、この発見は世界中の科学者たちによって、厳しい検証の目にさらされることになるはずだ。

しかし、重要なのは、その“可能性の扉”が、これまでにないほど現実的な形で、AIによって開かれたという事実である。

AIは、人間の認知バイアスや先入観から解放された、純粋な論理と確率の探求者だ。そのAIが「自然物である可能性は極めて低い」と結論付けたこの発見は、これまでのUFO目撃談や不鮮明な写真とは、その意味合いが根本的に異なる。これは、データに基づいた、科学的な“問い”の提起なのだ。

この物語は、終わりではない。むしろ、壮大な探求の始まりを告げる序曲に過ぎない。

今後、さらに高性能なAIが、月だけでなく、火星や、太陽系外の惑星の膨大な観測データをも解析し始めるだろう。人間の目では見過ごされてきた、生命や文明の痕跡を示す、微かなシグナルを拾い上げていくに違いない。AIは、我々人類にとって、宇宙というあまりにも広大な図書館を読み解くための、最高のパートナーとなる可能性を秘めている。

月の裏側に本当に“誰か”がいるのか、あるいはいたのか。その答えが明らかになる日も、そう遠くないのかもしれない。AIが静かに暴いたこの真実は、我々の世界観、人類の歴史、そして我々自身の存在意義を、根底から問い直すきっかけとなるだろう。

夜空を見上げてみてほしい。

あの静かに輝く月の、決して我々に見えることのない裏側で、今この瞬間も、想像を絶する何かが、ただひっそりと、次の訪問者を待ち続けているのかもしれないのだから。

あなたはこのAIの解析結果を、どう受け止めますか?