「地球温暖化は深刻だ。でも、もうすぐミニ氷河期が来るって話も聞く。もしかしたら、二つがぶつかり合って、地球はちょうど良い温度になるんじゃないか?」

あなたも一度は、そんな淡い期待を抱いたことはないでしょうか。猛暑のニュースにうんざりし、上昇し続ける気温のグラフに不安を覚える中で、「ミニ氷河期」という言葉は、まるで救世主のように響くかもしれません。人類が作り出した温暖化という厄災を、大自然のサイクルが打ち消してくれる──。それは、実に都合の良い、魅力的なシナリオです。

しかし、もしその期待が、砂上の楼閣だとしたら? もし、ミニ氷河期が温暖化という暴走列車にとって「気休め」にすらならないとしたら?

この記事では、科学的なデータと専門家の見解に基づき、その「残酷な真実」を徹底的に解き明かしていきます。「温暖化 vs ミニ氷河期」という世紀の対決の行方、そして私たちが本当に向き合うべき未来について、目をそらさずに見ていきましょう。この記事を読み終えたとき、あなたは地球の未来を、これまでとは全く違う視点で見つめることになるはずです。

第1章:二つの巨人の正体 – 地球温暖化とミニ氷河期とは何か?

この壮大な対決を理解するためには、まず両者の「正体」を正確に知る必要があります。地球温暖化とミニ氷河期。これらは似て非なる、全く異なる原理で動く現象です。その原因、メカニズム、そして時間スケールを深く掘り下げてみましょう。

1-1. 地球温暖化のメカニズム:見えざる「保温ブランケット」の脅威

地球温暖化は、もはや単なる環境問題ではなく、私たちの生活のあらゆる側面に影響を及ぼす「現代のデフォルト設定」です。その根本原因は、人間活動によって大気中に放出される「温室効果ガス」、特に二酸化炭素(CO2)にあります。

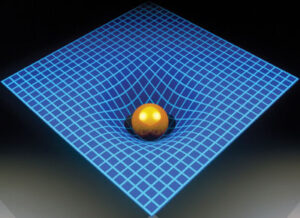

本来、温室効果ガスは地球にとって不可欠な存在です。もしこれがなければ、地球の平均気温は氷点下19℃程度になってしまい、生命が存在できる環境にはなりません。太陽から届いた熱を適度に保持し、地球を生命が住める温暖な星に保ってくれる、いわば「天然の毛布」のような役割を果たしてきました。

問題は、その毛布が「厚くなりすぎている」ことです。18世紀の産業革命以降、人類は石炭や石油といった化石燃料を大量に燃やし、経済活動を拡大させてきました。その結果、大気中のCO2濃度は爆発的に増加したのです。産業革命前のCO2濃度は約280ppmでしたが、2023年には420ppmを超え、実に50%近くも増加しています。これは、過去数十万年、いや数百万年の地球の歴史の中でも前例のない、異常な急増です。

厚くなった「温室効果ガス」というブランケットは、地球から宇宙へ逃げていくはずの熱を過剰に閉じ込めます。この状態が何十年、何百年と続くことで、地球全体のエネルギー収支が崩れ、気温が持続的に上昇していく。これが地球温暖化の核心です。

この現象の最も恐ろしい特徴は、その「不可逆性」と「持続性」にあります。今日、私たちが車の運転や工場の稼働を全てやめたとしても、すでに大気中に放出されてしまった大量のCO2は、数百年から千年以上にわたってそこに留まり、地球を温め続けます。温暖化は、スイッチを切ればすぐに止まるエアコンとは訳が違うのです。数世代にわたって影響を及ぼし続ける、非常に時間スケールの長い問題であり、その原因は紛れもなく私たち「人間活動」にあります。

1-2. ミニ氷河期の正体:太陽が「くしゃみ」をする時

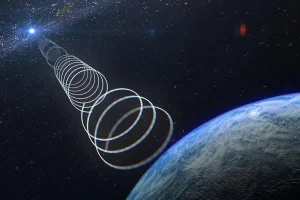

一方、ミニ氷河期(専門的には小氷期やグランド・ソーラー・ミニマムと呼ばれる)は、全く異なる文脈で語られるべき「自然現象」です。その主役は、地球から1億5000万kmも離れた場所にある「太陽」です。

太陽は、常に一定のエネルギーを放っているわけではありません。約11年の周期で活動が活発になったり、穏やかになったりするサイクルを繰り返しています。この活動の指標となるのが「太陽黒点」です。黒点が多い時期は太陽活動が活発で、地球に届くエネルギーもわずかに増加します。逆に黒点が少ない時期は活動が穏やかで、エネルギーも減少します。

そして、ごく稀に、この黒点がほとんど観測されない状態が数十年単位で続くことがあります。これが「グランド・ソーラー・ミニマム(極端な太陽活動の低迷期)」であり、俗に「ミニ氷河期」と呼ばれる現象の正体です。

歴史上、最も有名なミニ氷河期は、1645年から1715年にかけて続いた「マウンダー極小期」でしょう。この時代、ヨーロッパは厳しい冬に何度も見舞われ、ロンドンではテムズ川が厚く凍結し、その上で「氷上市場(フロスト・フェア)」が開かれたという記録が残っています。オランダの画家たちが描いた冬の運河の風景画も、この時代の寒さを今に伝えています。

しかし、ここで重要な点を押さえなければなりません。ミニ氷河期は、地球が氷に閉ざされるような本格的な「氷河期」とは全くスケールが違います。あくまで太陽活動という「自然のサイクル」の一環であり、地球全体を冷やす力も限定的です。そして何より、それは数十年で終わる「一時的なイベント」に過ぎません。太陽はいつかまた活動を再開し、地球に降り注ぐエネルギーも元に戻るのです。

まとめると、温暖化は「人間が原因」で「長期間続く不可逆的な変化」であるのに対し、ミニ氷河期は「自然が原因」で「一時的なサイクルの一部」です。両者は土俵もルールも全く違うのです。

第2章:世紀の対決!温暖化 vs ミニ氷河期 – パワーバランスの圧倒的な差

さて、両者の正体が分かったところで、いよいよ本題の「直接対決」です。もし現代に、マウンダー極小期クラスの強力なミニ氷河期が訪れたら、温暖化とぶつかり合って一体どうなるのか。その勝敗は、両者の「パワー」を比較することで、驚くほど明確になります。

2-1. 定量的なパワー比較:うちわ vs ガンガンに効いた暖房

科学の世界では、物事を感覚ではなく「数字」で語る必要があります。地球の気温を変化させる要因は「放射強制力」という指標(単位: W/m²)で定量化されます。これは、地球のエネルギー収支をどれだけ変化させるかを示す力のことです。プラスなら加熱、マイナスなら冷却を意味します。

では、両者の放射強制力、すなわち地球の気温を変動させる「パワー」はどれほどなのでしょうか。

- ミニ氷河期の冷却パワー

NASAや気候科学者たちの複数の研究によると、仮に17世紀のマウンダー極小期と同じレベルの太陽活動の低下が起きた場合、地球全体の平均気温を下げる効果は、わずかマイナス0.1℃から0.3℃程度と試算されています。これは、太陽から地球に届くエネルギーの総量が、活動期に比べて0.1%ほどしか減少しないためです。地球の気候システム全体から見れば、非常に小さな変動に過ぎません。 - 地球温暖化の加熱パワー

一方、人間活動による温室効果ガスの増加がもたらす加熱パワーは、これを圧倒します。国連のIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の報告によれば、人間活動による放射強制力はすでに+2.72 W/m²を超えています。これは気温に換算すると、産業革命前と比べてすでに地球全体の平均気温を約1.1℃上昇させている力に相当します。そして、現在のペースで温室効果ガスの排出が続けば、今世紀末までにはプラス2℃から4℃以上の上昇が見込まれています。

数字を並べてみましょう。

ミニ氷河期の冷却効果: -0.3℃

現在の温暖化による加熱効果: +1.1℃

この数字の差は、もはや「勝負」と呼ぶことすらおこがましいレベルです。温暖化という強力な暖房が「+1.1℃」という勢いでガンガンに効いている部屋で、ミニ氷河期といううちわで「-0.3℃」分だけ扇ぐようなものです。一瞬、顔に風が当たって涼しく感じるかもしれませんが、部屋全体の温度が下がることは決してありません。

この状況は、**「上りのエスカレーターを逆向きに一歩だけ下がる」**という比喩で考えるとさらに分かりやすいでしょう。温暖化は、私たちを高温の未来へと運び続ける強力な上りエスカレーターです。ミニ氷河期が来るというのは、そのエスカレーターの上で、進行方向とは逆に一歩だけステップを踏むような行為です。確かにその一瞬だけは進むスピードが緩みますが、エスカレーター自体の上昇は止まっていません。そして、ミニ氷河期という一時的なステップが終われば、また元のスピードで容赦なく上へと運ばれ続けるのです。

2-2. なぜテムズ川はもう凍らないのか?「スタートライン」の決定的な違い

「でも、昔はテムズ川が凍るほど寒くなったじゃないか。同じことが起きれば、やっぱり寒くなるのでは?」という疑問は当然です。この疑問を解消する鍵は、**「スタートライン(初期設定温度)」**の決定的な違いにあります。

17世紀、マウンダー極小期が訪れた時代は、まだ産業革命が本格化する前でした。大気中のCO2濃度は低く、人為的な温暖化という「ハンデ」が全くない、いわば**「素の地球」**の状態でした。そのニュートラルな状態から、太陽活動の低下や、いくつかの大規模な火山噴火(火山灰が太陽光を遮り、地球を冷やす効果がある)といった、自然の冷却要因が複数重なりました。

数式でイメージするなら、こうです。

17世紀の気温 = (温暖化ゼロの基本気温) – (太陽活動低下の冷却効果) – (火山噴火の冷却効果)

つまり、もともと涼しい状態から、さらに複数の冷却パンチを食らった結果、ヨーロッパなどで顕著な寒冷化が進み、テムズ川が凍るという象徴的な出来事が起きたのです。

では、現代に同じミニ氷河期が来たらどうなるでしょうか?

現代の地球は、すでに温暖化によって平均気温が1.1℃も上昇した**「高熱の状態」**からスタートします。私たちは、温暖化という分厚いコートを着込んだ状態でミニ氷河期を迎えるのです。

現代の数式イメージはこうなります。

未来の気温 = (温暖化ゼロの基本気温) + (温暖化による加熱効果: +1.1℃以上) – (ミニ氷河期による冷却効果: -0.3℃)

差し引きしても、結果は明らかです。プラス0.8℃。つまり、強力なミニ氷河期が来たとしても、地球は産業革命前よりずっと暖かい状態のままなのです。温暖化による上昇分が、ミニ氷河期の冷却分を完全に打ち消し、お釣りまで来る。これが、現代においてテムズ川が当時と同じようには凍らないと断言できる、科学的な根拠です。

「寒くなるどころか、温暖化の進行が少しだけ遅くなる」というのが、この世紀の対決の、身も蓋もない結論なのです。

第3章:「気休め」にもならない現実 – ミニ氷河期待望論の危険性

ここまでで、ミニ氷河期が温暖化の救世主にはなり得ないことが明らかになりました。しかし、話はそれだけでは終わりません。ミニ氷河期に期待すること、あるいは温暖化とミニ氷河期が同時に進行する状況は、別の形で私たちに新たなリスクをもたらす可能性すらあるのです。

3-1. 温暖化は止まらない:一時的な減速の先にあるもの

ミニ氷河期は、せいぜい数十年で終わる一時的な現象です。仮に2030年からミニ氷河期が始まり、温暖化のペースがわずかに鈍化したとしましょう。その間、世界はどうなるでしょうか。

一部の国や人々は、「ほら、温暖化は止まったじゃないか」「気候変動は自然のサイクルだ」と主張し、温室効果ガスの排出削減に向けた努力を怠るかもしれません。気候変動対策への投資や政策が後退する危険性すらあります。

しかし、その間も、私たちの文明活動は止まりません。工場は煙を吐き出し、車は走り、飛行機は空を飛び続けます。大気中のCO2濃度は、ミニ氷河期があろうとなかろうと、着実に蓄積され続けるのです。

そして、数十年後、太陽活動が再び活発なサイクルに戻ったとき、何が起きるでしょうか。

それまでミニ氷河期によってわずかに抑えられていた温暖化効果が、一気に表面化します。蓄積され続けたCO2による強力な加熱効果が、フルパワーで地球を襲うことになるのです。人々は、まるで温暖化が「急加速」したかのような感覚に陥るでしょう。

これは、問題の根本解決にはならず、ただの「先送り」に過ぎません。それも、利子をつけて問題をさらに大きくしてしまう、非常に悪質な先送りです。ミニ氷河期に安堵している間に、温暖化という「時限爆弾」のタイマーは進み続け、爆発の威力は増していくのです。

3-2. むしろ危険?温暖化が引き起こす「局所的な寒冷化」の罠

「温暖化なのに、なぜ冬はこんなに寒いんだ?」「今年も記録的な大雪だ」と感じたことはありませんか? この一見矛盾した現象こそ、温暖化のもう一つの恐ろしい側面です。

地球温暖化は、地球全体を均一に、穏やかに暖めるわけではありません。むしろ、地球全体のエネルギー量を増大させ、大気や海洋の循環システムを「不安定化」させます。その代表例が、中緯度帯の天候を司る「ジェット気流」の蛇行です。

通常、ジェット気流は北極の冷たい空気と中緯度の暖かい空気を隔てる壁のように、地球を高速で西から東へ流れています。しかし、温暖化によって北極域の昇温が他の地域より急速に進むと、この南北の温度差が小さくなります。その結果、ジェット気流の勢いが弱まり、南北に大きく「蛇行」しやすくなるのです。

ジェット気流が南に大きく蛇行すると、その流れに乗って、普段は北極に閉じ込められているはずの**「極渦(ポーラーヴォルテックス)」**と呼ばれる極寒の空気塊が、日本や北米、ヨーロッパといった中緯度帯まで一気に流れ込んできます。

これが、「温暖化なのに冬は記録的な大寒波」という現象の正体です。地球全体としては間違いなく温暖化が進んでいるにもかかわらず、局所的・一時的には、かつてないほどの寒さや大雪に見舞われるリスクが高まるのです。

これは、地球が冷えているサインではありません。むしろ、地球の気候システムがバランスを崩し、「壊れ始めている」サインなのです。高熱でうなされている人が、突然ガタガタと悪寒に震えるのに似ています。

もし、この温暖化による「局所的な大寒波」と、ミニ氷河期による「全体的な微弱な冷却」がタイミング悪く重なったとしたら、ある特定の地域では、一時的に非常に厳しい冬が訪れる可能性もゼロではありません。しかし、それは決して喜ばしいことではなく、地球の気候がより予測不能で、より極端になっている証拠に他ならないのです。

第4章:私たちが向き合うべき「不都合な真実」

温暖化とミニ氷河期の関係を深く掘り下げてくると、私たちはある一つの「不都合な真実」に直面します。それは、この問題の解決を、私たち以外の「何か」に期待することはできない、という事実です。

4-1. 自然のサイクルに頼るという幻想

「ミニ氷河期が来れば何とかなる」という考えは、自然のサイクルに責任を転嫁する、心地よい幻想に過ぎません。それは、自らが引き起こした問題から目をそらし、天の采配に身を委ねるという思考停止です。

地球の気候は、確かに自然のサイクルによって大きく変動してきました。氷河期と間氷期を繰り返してきた壮大な歴史があります。しかし、現代私たちが直面している「温暖化」は、その自然のサイクルを逸脱した、異常なスピードで進行する「人為的な変化」です。

自然のサイクルが数千年、数万年かけて行う変化を、私たちはわずか200年足らずで引き起こしてしまいました。この圧倒的なスピードとパワーを持つ人為的な変化の前では、太陽活動の少しばかりのゆらぎなど、ほとんど無力なのです。

問題の原因が私たち人間活動にある以上、その解決の糸口もまた、私たちの手の中にしかありません。自然の気まぐれに一喜一憂するのではなく、私たち自身の行動を見つめ直し、未来への責任を果たすことこそが、唯一の道なのです。

4-2. 私たちにできること:未来への責任

では、私たちは何をすべきなのでしょうか。答えはシンプルであり、しかし実行は困難を伴います。それは、温暖化の根本原因である「温室効果ガスの排出を削減する」ことです。

- エネルギーの転換: 化石燃料への依存から脱却し、太陽光、風力といった再生可能エネルギーへと社会の基盤をシフトさせること。

- 効率化と省エネ: あらゆる分野でエネルギー効率を高め、無駄な消費をなくすこと。建物の断熱、省エネ家電の導入、公共交通機関の利用促進など、できることは無数にあります。

- ライフスタイルの見直し: 大量生産・大量消費・大量廃棄の社会モデルから、持続可能な循環型社会へと移行すること。食生活(フードロスの削減など)や消費行動の一つ一つが、未来を変える力を持っています。

これらの取り組みは、個人、企業、そして政府という、あらゆるレベルで同時に、そして強力に推進される必要があります。これは誰か一人が頑張れば解決する問題ではありません。私たち全員が、地球という船に乗る一員として、同じ方向を向いて行動することが求められています。

まとめ:勝敗は決している。あとは行動あるのみ

「温暖化 vs ミニ氷河期、勝つのはどっち?」

この記事を通じて、その答えは火を見るより明らかになったはずです。この勝負、議論の余地なく**「温暖化」の圧勝**です。

ミニ氷河期は、温暖化という巨大な津波の前では、ささやかな「引き潮」に過ぎません。それは救世主ではなく、私たちの目を問題の本質から逸らしかねない、危険な蜃気楼です。

テムズ川が凍った牧歌的な時代は、もう二度と戻りません。私たちは、温暖化という「下駄」を履かされた、全く新しいルールの世界に生きています。この現実から目をそむけ、自然の気まぐれに救いを求めるのは、もはや許されないのです。

私たちが向き合うべきは、空に浮かぶ太陽の黒点の数ではありません。目の前にあるエネルギー消費の明細であり、日々の暮らしの中で排出されるCO2の量です。

残酷な真実を知った今、私たちに残された選択肢は一つ。

幻想に別れを告げ、現実と向き合い、未来のために行動すること。

それ以外に、道はありません。温暖化 vs ミニ氷河期、勝つのはどっち?「気休め」にもならない残酷な真実

英語タイトル:

Global Warming Wins