あなたは、本当の「光」を知らない

映画『インターステラー』をご覧になったことがあるだろうか。ワームホールを抜けた先の未知の惑星、巨大なブラックホールが引き起こす圧倒的な時間の歪み、そして、時空を超えて過去にメッセージを送るクライマックスの5次元空間「テッセラクト」。あの壮大な映像と物語に、心を鷲掴みにされた方も少なくないはずだ。

「SF映画の話でしょ?」

そう思うかもしれない。しかし、もし、あの映画で描かれた「時間の歪み」の根源的なヒントが、私たちの頭上を常に降り注いでいるとしたら?もし、映画の主人公クーパーが体験した時空の超越を、ある存在が日常的に、しかも「当たり前」のこととして行っているとしたら?

その存在こそが、**「光」**である。

「光の視点に立てば、時間は存在しない。出発と到着は同時だ」

「光にとって、宇宙の広大な距離はゼロに等しい」

にわかには信じがたい、まるで禅問答のようなこの言葉は、決してSFの空想や哲学的な比喩ではない。20世紀最高の天才、アルベルト・アインシュタインが打ち立てた**「相対性理論」**が導き出す、れっきとした物理学の結論なのだ。

この記事では、あなたを宇宙の最も深遠な謎への旅へと誘う。まずは、私たちの常識を根底から覆す「光の奇妙な性質」から始めよう。そして、アインシュタインがいかにしてこの謎を解き明かし、「4次元時空」という革命的な概念を築き上げたのかを追体験する。最後に、この記事の核心的な問いである**「光の視点は、リアル『インターステラー』で描かれた5次元の世界なのか?」**という謎に迫っていく。

この記事を読み終える頃、あなたが夜空に見上げる星の光は、昨日までとは全く違った意味を持って輝き始めるだろう。それは単なる遠い過去からの便りではない。宇宙の構造そのものを体現する、荘厳な存在の証なのだ。さあ、常識という名のシートベルトを外し、思考の宇宙船に乗り込もう。最初の目的地は、私たちの最も身近な恒星、太陽だ。

第1章:光の視点―移動時間ゼロ秒の驚くべき世界

私たちは時間と空間の中に生きている。朝起きて夜眠るという時間の流れ、家から駅まで歩くという空間の移動。これらは疑いようのない絶対的な世界のルールだと信じている。しかし、光の世界では、その大前提が根底から崩れ去る。

私たちの8分20秒、光の「ゼロ時間」

太陽の表面で生まれた一粒の光子が、地球にいる私たちの目に届くまで、どれくらいの時間がかかるかご存知だろうか。その答えは、約8分20秒だ。

太陽と地球の平均距離は約1億5000万km。光は秒速約30万kmという驚異的なスピードで進む。簡単な計算(距離÷速さ)で、この「8分20秒」という時間が導き出される。つまり、私たちが今見ている太陽の姿は、常に8分20秒前の過去の姿ということになる。もし太陽がこの瞬間に突然消滅したとしても、私たちがその事実を知るのは8分20秒後になるのだ。

これは、私たちの視点、地球という静止した(と見なせる)場所から観測した場合の事実だ。では、ここから思考のギアを入れ替え、旅をしている光子そのものの視点に立ってみよう。

太陽の表面を飛び出した瞬間から、地球にいる観測者の網膜に吸収される瞬間まで、光子自身の「体感時間」はどれくらいだろうか?8分20秒だろうか?それとも、とてつもないスピードで移動しているから、もっと短く感じるのだろうか?

アインシュタインの特殊相対性理論が導き出す答えは、私たちの想像を絶する。

**「ゼロ秒」**である。

信じがたいことに、光の視点では、時間の経過は一切存在しない。物理学の言葉で言うと、光の**「固有時」**はゼロなのだ。固有時とは、その物体と一緒に動く時計が刻む時間のこと。私たちにとっての8分20秒という時間は、光にとっては出発の「瞬間」と到着の「瞬間」が完全に同時であることを意味する。始まりと終わりが、時間的に重なっているのだ。

空間すら消滅する―1億5000万kmがゼロになる

時間の感覚がゼロになるだけでも十分に驚きだが、光の奇妙さはそれだけにとどまらない。空間、つまり「距離」の感覚もまた、消滅してしまうのだ。

特殊相対性理論には**「ローレンツ収縮」**(または「長さの収縮」)と呼ばれる効果がある。これは、「高速で移動する物体は、その進行方向において、静止している観測者から見ると長さが縮んで見える」という現象だ。この収縮の効果は、速度が光速に近づけば近づくほど顕著になる。

そして、もし光速そのものに達した場合、この計算式が示す未来は驚くべきものだ。進行方向の長さは、なんとゼロになる。

つまり、光子の視点に立つと、太陽と地球の間に横たわる約1億5000万kmという広大な宇宙空間は、存在しないに等しい。出発点と到着点は、空間的に完全に重なっているのだ。

まとめてみよう。

光にとって、太陽から地球への旅は、

- 時間的に:出発と到着が同時であり、所要時間は「ゼロ」

- 空間的に:出発点と到着点の距離は「ゼロ」

である。

これはもはや「移動」や「旅」という言葉で表現できる現象ではない。光は時間と空間を駆け抜けているのではない。その存在そのものが、時間と空間を超越して、2つの点を瞬時に結びつけているかのようだ。

なぜ、こんな奇妙なことが起こるのか?私たちの常識的な時間と空間の感覚は、いったい何だったのか?この壮大な謎を解き明かす鍵こそが、アインシュタインが発見した、この宇宙のたった一つの絶対的なルール、「光速度不変の原理」なのである。

第2章:アインシュタインの革命―絶対的な時間と空間の崩壊

光が示す時間の停止と空間の消滅。この奇怪な現象を理解するためには、一度、私たちの凝り固まった常識をハンマーで打ち砕く必要がある。そのハンマーの役割を果たしたのが、アインシュタインその人だ。彼の思考の軌跡を辿ることで、なぜ私たちの世界がこれほどまでに不思議な構造をしているのかが見えてくる。

ニュートンの「絶対的な世界」―私たちの直感

アインシュタインが登場する以前、物理学の世界を支配していたのは、アイザック・ニュートンが築き上げた古典力学だった。ニュートンの世界観は、私たちの直感と非常によく一致している。

- 絶対時間: 時間は宇宙のどこにいても、誰にとっても、常に一定のペースでカチ、カチ、と流れていく。宇宙に巨大な一つの時計があるようなイメージだ。私が感じる1秒は、高速で飛ぶ戦闘機のパイロットが感じる1秒と全く同じである。

- 絶対空間: 空間は、出来事が起こるための動かない舞台のようなものだ。物差しは誰がどこで使っても、その1メートルは常に同じ1メートルである。

このニュートン的な世界観は、日常生活を送る上では何の問題もない。家を建て、橋を架け、ボールを投げる。これらの現象はすべてニュートン力学で完璧に説明できる。しかし、19世紀末、科学者たちはこの完璧な世界に一つのほころびを発見する。そのほころびこそが「光」だった。

アインシュタインの「なぜ?」―光速度不変という奇妙なルール

当時の物理学者たちを悩ませたのは、光の速度が観測者の運動状態によらず、常に一定であるという実験結果だった。これは、私たちの日常感覚からすると、あり得ないほど奇妙なことだ。

少し想像してみてほしい。

あなたが時速100kmで走る新幹線に乗っているとする。ホームに立っている友人に向かって、あなたが時速10kmでボールを投げたらどうなるか?

ホームの友人から見れば、ボールの速さは「新幹線の速さ(100km/h)+あなたが投げた速さ(10km/h)」で、時速110kmに見えるはずだ。これは足し算でわかる、ごく当たり前のことだ。

では、ボールの代わりに懐中電灯の光を点けたらどうなるだろうか?

光の速さは秒速約30万km(時速にすると約10億8000万km)。常識的に考えれば、ホームの友人には「新幹線の速さ+光の速さ」で、光がほんの少しだけ速く見えるはずだ。

しかし、実験結果は非情にもこの常識を否定した。

ホームの友人が観測する光の速さも、新幹線に乗っているあなたが観測する光の速さも、全く同じ秒速約30万kmなのである。まるで光が、新幹線の速度を完全に無視しているかのようだ。対向車線から来る新幹線から放たれた光ですら、速度が足し算されることなく、全く同じ速度で観測されるのだ。

他の物理学者たちがこの奇妙な実験結果を何とか説明しようと四苦八苦する中、若きアインシュタインは、全く逆の発想をした。

「光の速さが誰から見ても常に一定であるという事実のほうが、この宇宙の根本的なルールなのではないか?」

彼は、この直感に反する「光速度不変の原理」を、議論の出発点、つまり絶対に揺るがない公理として受け入れたのだ。そして、このたった一つの事実を受け入れた瞬間、ドミノ倒しのように、ニュートンが築き上げた「絶対時間」と「絶対空間」という概念がガラガラと崩れ落ちていった。

時間と空間は「相対的」だった

光の速さが絶対的な基準であるならば、辻褄を合わせるために変化しなければならないのは、むしろ時間と空間の側である。

先ほどの新幹線の例に戻ろう。なぜ、あなたが放った光も、ホームの友人が観る光も、速さが同じになるのか?「速さ=距離÷時間」という単純な公式を思い出してほしい。この式の「速さ」の部分が常に一定になるように、観測者ごとに「距離」と「時間」の尺度が変化している、とアインシュタインは考えたのだ。

- 時間の遅れ: 高速で動いている観測者の「時間の進み方」は、静止している観測者から見ると「遅く」なる。

- 空間の収縮: 高速で動いている物体は、その進行方向において、静止している観測者から見ると「縮んで」見える。

つまり、私が感じる1秒と、高速ロケットに乗る宇宙飛行士が感じる1秒は、もはや同じではない。私が測る1メートルと、宇宙飛行士が測る1メートルも、同じではないのだ。時間と空間は、観測者の運動状態によって変化する「相対的」なものだったのである。

この革命的な理論が**「特殊相対性理論」**だ。そして、この理論の当然の帰結として、第1章で述べた「光速では時間が停止し、空間が消滅する」という結論が導き出されるのである。

4次元時空と世界線

アインシュタインの革命は、さらに続く。彼は、時間と空間が別々の概念ではなく、互いに深く結びついた一体不可分の存在であることを見抜いた。これが**「4次元時空(Spacetime)」**という概念だ。

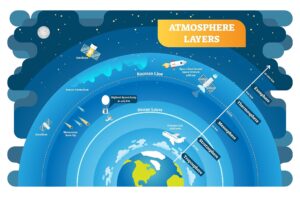

私たちは、世界が「縦・横・高さ」の3つの空間次元でできていると認識している。しかし、私たちは常に「過去から未来へ」という時間の流れの中に存在している。この時間の流れを、空間と同じように一つの「次元」として加えるのだ。

3つの空間次元 + 1つの時間次元 = 4次元時空

この4次元時空という舞台の上を、私たちを含め、宇宙のあらゆる物体がそれぞれの軌跡を描きながら進んでいる。この軌跡のことを**「世界線(Worldline)」**と呼ぶ。

あなたは今、椅子に座ってこの記事を読んでいるかもしれない。空間的には静止しているように見えても、あなたは時間の次元に沿って、猛烈なスピードで「未来」へと突き進んでいる。あなたの世界線は、未来へ向かってまっすぐ伸びているのだ。

この4次元時空という考え方こそが、相対性理論を理解するための土台となる。光の不思議な振る舞いも、この4次元時空の構造そのものに起因しているのだ。では、この話は『インターステラー』で描かれた、時間を物理的な風景として見渡せる「5次元」の世界とどう繋がるのだろうか?

第3章:『インターステラー』が描いた5次元―時間を操る世界

物理学が語る「4次元時空」と、SF映画が描く「5次元」。これらの関係性を探ることで、私たちの問いの核心に近づくことができる。ここでは、映画『インターステラー』のクライマックスシーンを詳細に振り返り、それが物理学的に何を意味するのかを解き明かしていく。

クライマックスシーン:超立方体「テッセラクト」

物語の終盤、主人公クーパーはブラックホール「ガルガンチュア」に吸い込まれ、絶体絶命の危機に陥る。しかし彼は死ぬのではなく、謎の超立方体空間**「テッセラクト」**へと導かれる。

その空間の光景は圧巻だ。そこは、娘マーフの子供部屋の、あらゆる過去の瞬間が、まるで巨大な図書館の書架のように物理的に並べられた場所だった。クーパーは、幼いマーフ、本棚から本を落とそうとしているマーフ、成長したマーフ…といった、異なる時間の断片を自由に移動し、俯瞰することができた。

そして重要なのは、彼が過去に干渉する手段だ。彼は過去のマーフに直接触れたり話しかけたりすることはできない。しかし、その空間を漂う弦のようなものを弾くことで**「重力」**を発生させ、過去の部屋の本を落としたり、腕時計の秒針を動かしたりして、モールス信号の形でメッセージを送ることに成功する。これが、人類を救うための重要な情報を未来(過去の娘)へ送る唯一の方法だった。

このシーンは、多くの観客に強烈な印象と、同時に多くの疑問を残した。「あれは一体何だったのか?」「なぜ重力で干渉できたのか?」この幻想的な描写は、実は物理学の理論、特に一般相対性理論と超弦理論のアイデアに基づいている。

物理学の「4次元」と映画の「5次元」の決定的な違い

第2章で説明した通り、物理学における「4次元時空」は、「3つの空間次元+1つの時間次元」で構成されている。この世界で生きる私たちにとって、「時間」は決定的に特殊な次元だ。

- 不可逆性: 私たちは時間の次元を「過去から未来へ」という一方向にしか進むことができない。巻き戻したり、ジャンプしたりすることは不可能だ。

- 非物理性: 私たちは時間の流れの中にいるが、時間そのものを空間のように「見る」ことも「触る」こともできない。

一方、『インターステラー』のテッセラクトが描いた世界は、この大原則を打ち破っている。クーパーは、「時間」という次元を、あたかも4つ目の「空間」次元のように扱っていた。

考えてみてほしい。私たちは3次元空間にいるので、2次元である紙の上の地図を俯瞰して、A地点からB地点への最短ルートを見つけることができる。これと同じように、テッセラクトにいたクーパーは、4次元時空(マーフの世界線)を、さらに一つ上の次元(5次元目)から俯瞰していたのだ。だからこそ、時間の流れ全体を見渡し、特定の過去のポイントに狙いを定めて干渉することができたのである。

つまり、映画が描いた「5次元」とは、

3つの空間次元 + 1つの「空間のように扱える」時間次元 + 我々が認識できないもう1つの次元(バルク)

という構造になっている。これは、私たちの住む4次元時空を、高次元の存在(映画では未来の人類と示唆される)が、人類を救うために作り出した「インターフェース」として描かれている。

なぜ「重力」だったのか?

クーパーが過去に干渉する手段が「重力」だったことにも、深い意味がある。アインシュタインは特殊相対性理論を発表した後、それを重力にも拡張した**「一般相対性理論」**を完成させた。

この理論の核心は、**「重力とは力ではなく、質量が引き起こす時空の歪みそのものである」**という驚くべきものだ。重いボーリング球をゴムシートの上に置くとシートがへこみ、その周りを転がるビー玉が引き寄せられるように、太陽や地球のような質量を持つ物体が、周りの4次元時空を歪ませている。私たちが「重力」と感じているのは、この時空の歪みに沿って真っ直ぐ進もうとした結果なのだ。

そして、多くの物理理論において、電磁気力や核力といった他の力は私たちの4次元時空(ブレーンと呼ばれる膜のような世界)に閉じ込められているが、重力だけは唯一、高次元(バルク)に漏れ出すことができる力だと考えられている。

『インターステラー』は、この仮説を巧みにストーリーに取り入れた。5次元空間にいるクーパーが過去の4次元時空に干渉できたのは、次元の壁を超えることができる唯一の「言語」が重力だったから、というわけだ。これは、映画の科学監修を務めた理論物理学者キップ・ソーンのアイデアが色濃く反映された、見事な科学的フィクションなのである。

さあ、これで全てのピースは揃った。光の超越的な性質、アインシュタインの4次元時空、そして『インターステラー』の5次元。いよいよ、この記事の最終的な問いに答えを出す時が来た。

第4章:【結論】光は5次元の存在ではなく、4次元時空の設計図である

ここまで長い旅をしてきた。私たちは光の視点に立ち、アインシュタインの思考を追い、そして映画の壮大なビジョンに触れた。これら全ての知識を統合し、最初の問いに立ち返ろう。

「光の視点は5次元か?」

これに対する、現代物理学に基づいた最も誠実な答えは、こうだ。

「No。光は5次元の存在ではない。むしろ、私たちのいるこの4次元時空の最も根本的なルールを、最も純粋な形で体現している存在である」

この結論を、丁寧に解き明かしていこう。

なぜ光は5次元の存在「ではない」のか

『インターステラー』で描かれた5次元的存在(未来の人類)は、私たちの4次元時空を「外から」俯瞰し、操ることができた。彼らは時間の流れを超越している。

一方、光はどうだろうか。光は、時間の経過がゼロになるという点で、確かに時間を超越しているように見える。しかし、それは光が私たちの時空の外にいるからではない。逆だ。光は、私たちの時空の構造そのものから、直接的に生まれた存在だからである。

第2章で説明したことを思い出してほしい。この宇宙には「光速度不変の原理」という絶対的なルールが存在する。すべての物理法則は、このルールの上になりたっている。時間や空間が観測者によって伸び縮みするという奇妙な現象は、すべて、何が何でも「光の速さを一定に保つ」ために、辻褄合わせとして発生しているのだ。

つまり、時間や空間の方が、光の性質に従属する「相対的な」脇役なのである。

光が時間を超越して見えるのは、高次元から我々を見下ろしているからではない。光こそがこの4次元時空の「基準」であり「絶対」であるため、他のすべて(時間、空間、物質)がその前では相対的な存在にならざるを得ない、という構図なのだ。光は、この世界の舞台監督であり、王様なのである。

光は「4次元時空の設計図」である

別の表現をするならば、光は**「4次元時空の構造を指し示す、完璧なコンパス」あるいは「宇宙の設計図そのもの」**と言うことができる。

- 特殊相対性理論において、時間と空間の伸び縮みを計算する際には、必ず「光速c」という定数が数式の中に現れる。光速は、時間と空間を結びつけるための基本的な換算率なのだ。

- 一般相対性理論において、重力が引き起こす時空の歪みの伝わる速さもまた、光速である。

光の振る舞いを研究することは、この宇宙がどのようなルールで設計されているのかを直接知ることに繋がる。光は、高次元の謎めいた訪問者などではなく、この世界の最も正直で、最も根源的な語り部なのである。

では、『インターステラー』と私たちの議論は無関係だったのだろうか?いや、そんなことはない。『インターステラー』の功績は、物理学が数式で示すこの難解な「時間の相対性」という概念を、「時間を空間のように見渡せる高次元」という形で、見事に映像的に「翻訳」して見せた点にある。

あれは、光が体験している「時間ゼロ」の世界を、私たち人間が直感的に理解できるように作られた、壮大なビジュアライゼーションだったのだ。物理学の真実と、物語のフィクションが、これ以上ないほど美しく融合した奇跡的な事例と言えるだろう。

【エピローグ】夜空の光を見上げるということ

私たちは、再び地上に戻ってきた。長い思考の旅を終え、いつもの日常がここにある。しかし、この記事を読む前と後で、あなたの世界の見え方が少しでも変わっていたら、これほど嬉しいことはない。

今夜、もし空が晴れていたら、ぜひ外に出て星空を見上げてみてほしい。シリウスやベガ、あるいはもっと遠くのアンドロメダ銀河から、か細い光があなたの目に届いている。

その光は、何年も、何万年も、何百万年も前に、故郷の星を旅立った。私たちの時間感覚では、それは気の遠くなるような長い旅だ。しかし、その光自身にとって、その旅にかかった時間はゼロ秒。出発の瞬間と、あなたの網膜に吸収される瞬間は、完璧に同時だった。広大な宇宙空間も、光にとっては存在しないも同然だった。

あなたが星の光を見つめるという行為は、単に遠い過去の天体を見ているだけではない。あなたは、この宇宙の最も根源的なルール、時間と空間の構造そのものを体現する存在と、直接コンタクトしているのだ。

アインシュタインがその驚異的な直感と知性で解き明かした宇宙の姿は、私たちの日常感覚からはかけ離れているかもしれない。しかし、それは紛れもなく、私たちが生きるこの世界の真実の姿なのだ。光とは、その真実を私たちに絶えず伝え続けてくれる、宇宙からの最も雄弁なメッセンジャーなのである。

その声に耳を澄ませば、きっと聞こえてくるはずだ。

「時間とは、空間とは、そして宇宙とは何か」という、壮大な物語が。