あなたの「1日」が、静かに変わり始めている

「最近、なんだか時間が経つのがあっという間だ…」

そう感じたことはありませんか? 年を重ねるごとに時の流れが速く感じられるのは、心理的な要因が大きいとよく言われます。しかし、もしその感覚が、単なる気のせいではなかったとしたら?

実は今、科学の世界で、私たちの足元にあるこの地球そのものに、驚くべき変化が起きていることが観測されています。それは、**「地球の1日の長さが、ごく僅かながら短くなっている」**という事実です。

「1日が短くなる」と聞いても、多くの人はピンとこないかもしれません。「コンマ数ミリ秒の話でしょう?」「私たちの生活に何か関係があるの?」と思うのが普通です。しかし、この僅かな変化は、まるで静かに進む時限爆弾のように、私たちの文明社会の根幹を揺るがしかねない深刻な問題、特に**「負の閏秒(うるうびょう)」**という厄介な課題を突きつけているのです。

この記事では、あなたが毎日当たり前のように過ごしている「1日24時間」という常識が、実は決して盤石なものではないという事実を、最新の科学的知見をもとに解き明かしていきます。

- なぜ、地球の自転は加速しているのか?その意外な犯人とは?

- 1日が短くなると、具体的に私たちの生活や社会にどんな変化が起きるのか?

- ITシステム、GPS、金融取引…社会インフラを脅かす「負の閏秒」問題の正体とは?

この記事を読み終える頃には、あなたが何気なく過ごす「時間」というものへの見方が、少し変わっているかもしれません。さあ、地球という壮大な時計の針がなぜ速まっているのか、その謎と未来を探る旅に出かけましょう。

第1章:本当に地球の1日は短くなっているのか? – 精密時計が暴いた事実

まず、大前提として「地球の1日が短くなっている」という現象が、単なる仮説ではなく、観測に基づいた事実であることを理解する必要があります。この章では、人類がいかにしてその微細な変化を捉え、そして、これまでの常識がどう覆されつつあるのかを見ていきましょう。

原子時計が刻む「正確すぎる時間」

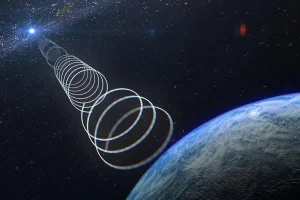

私たちが日常で使う時計は、水晶の振動などを利用していますが、科学の世界では比較にならないほど高精度な**「原子時計」が時間の基準となっています。原子時計は、セシウムなどの原子が発する特定の周波数の電磁波を基準にしており、その精度は「数十万年に1秒しかずれない」**と言われるほど驚異的です。

この超高精度な原子時計が刻む「国際原子時(TAI)」と、実際の地球の自転に基づく「世界時(UT1)」を比較することで、地球の1日の長さのズレをミリ秒(1000分の1秒)単位で正確に把握することができます。

そして、近年の観測データは、驚くべき傾向を示していました。地球の自転が、長期的な減速傾向から一転して、加速傾向を見せ始めたのです。

例えば、2020年6月29日には、過去の観測史上最も短い1日が記録されました。この日、地球は通常の24時間よりも1.59ミリ秒早く1回転を終えたのです。その後も、短い1日の記録がたびたび観測されており、地球の自転が加速していることは、もはや疑いようのない事実となっています。

「閏秒」が教えてくれる地球の“揺らぎ”

この地球の自転の「揺らぎ」を吸収するために、これまで人類が使ってきた仕組みが**「閏秒」**です。

多くの人が「閏年」は知っていますが、「閏秒」はあまり馴染みがないかもしれません。地球の自転は、月の引力(潮汐力)などの影響で、長期的には少しずつ遅くなる傾向にありました。そのため、原子時計が刻む正確な時間と、実際の地球の自転との間にズレが生じてきます。このズレが0.9秒に達する前に、協定世界時(UTC)に**「1秒」を挿入して調整するのが「閏秒」です。これまで、1972年の制度開始以来、27回もの閏秒が挿入されてきましたが、そのすべてが1秒を加える「正の閏秒」**でした。

テレビの時報で「ポ、ポ、ポ、ピーン」の前に、もう一つ「ポ」が入るのを聞いたことがある人もいるかもしれません。あれが閏秒の挿入です。

しかし、地球の自転が加速し始めると、今度は逆の事態が起こります。つまり、原子時計の時間よりも地球の自転の方が速くなり、**1秒を引く「負の閏秒」**を検討しなければならない状況が、史上初めて現実味を帯びてきたのです。

これまで「遅くなるのが当たり前」だった地球の自転が、なぜ加速し始めたのか? そして、たった1秒を引くだけの「負の閏秒」が、なぜ世界中のエンジニアたちを恐怖させているのか? 次の章から、その核心に迫っていきます。

第2章:地球の自転を加速させる「犯人」は誰だ? – 惑星の内部と表面で起きていること

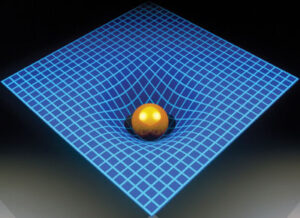

フィギュアスケーターがスピンをするとき、広げていた腕を体に引き寄せると回転が速くなるのを見たことがあるでしょう。これは「角運動量保存の法則」という物理法則によるもので、回転する物体は、その質量が中心に集まるほど回転が速くなるのです。

実は、今の地球で起きている自転の加速も、このフィギュアスケーターの原理で説明できる部分が多くあります。地球という巨大なスケーターの“腕の動き”にあたるものは一体何なのでしょうか? その犯人は一つではなく、複数の要因が複雑に絡み合っていると考えられています。

犯人候補1:地球の「核(コア)」の謎めいた活動

地球の中心部には、灼熱の金属でできた**「核(コア)」**が存在します。外側は液体金属の「外核」、内側は固体の「内核」という二重構造になっています。この核の動きは、地球の自転に大きな影響を与えると考えられています。

近年の研究で、地球の核の回転が、地表の回転(つまり私たちの1日)に対してわずかに変化していることが示唆されています。核と、その周りを覆う「マントル」との間で、まるでギアが噛み合ったり外れたりするように、力のやり取りが行われているのです。

具体的には、地球の核の動きがわずかに減速すると、その反作用として、地表を含むマントル全体の回転が(角運動量を保存するために)わずかに加速するのではないか、という説が有力視されています。地球深部のダイナミックな活動が、数千年単位のスケールで自転速度を変動させているのです。私たちは、地球という惑星が内部で生き物のように活動している、その影響のほんの表層を観測しているに過ぎません。この地球内部のメカニズムは、まだ完全には解明されておらず、地球科学における最大のミステリーの一つです。

犯人候補2:気候変動が引き起こす質量の移動

地球内部の壮大な話に加えて、もっと私たちの身近な問題も、自転速度に影響を与えています。それが**「気候変動」**です。

地球温暖化により、極地に存在する巨大な氷床(グリーンランドや南極)が急速に融解しています。溶けた氷は膨大な量の水となって海に流れ込み、地球全体の海水面を上昇させます。このとき、重要なのが**「質量の移動」**です。

もともと地球の回転軸である北極や南極に集中していた氷(質量)が、溶けて水になることで、より赤道に近い、広い範囲へと拡散していきます。これは、フィギュアスケーターが回転軸の近くに寄せていた腕を、少しだけ外側に広げるような動きに似ています。

「あれ? 腕を広げたら回転は遅くなるんじゃないの?」と疑問に思うかもしれません。確かにその通りで、氷床融解による質量再配置は、基本的には自転を**「減速」**させる方向に働きます。実際、この効果がなければ、地球の自転は現在観測されているよりも、もっと速くなっていたはずだと考えられています。

しかし、気候変動の影響はこれだけではありません。温暖化は海洋循環や大気の流れも変化させ、それらが複雑に絡み合い、結果として自転速度に影響を与えます。さらに、氷床融解にはもう一つの側面があります。巨大な氷の重みがなくなったことで、その下にある地面(地殻)が隆起する**「ポスト・グレイシャル・リバウンド(氷河期後地殻隆起)」**という現象です。この隆起によって地球の形がより球体に近づくことも、自転を加速させる要因になると考えられています。

つまり、気候変動は、自転を「遅らせる力」と「速める力」の両方を生み出しており、現在の加速は、主に地球内部の要因が、気候変動による減速効果を上回っている結果だと解釈されています。

犯人候補3:巨大地震による地球の“身震い”

もう一つの要因として、大規模な地震が挙げられます。2011年の東日本大震災(マグニチュード9.0)のような巨大地震が発生すると、プレートが大きく動くことで地球全体の質量分布がわずかに変化します。

NASAの計算によると、東日本大震災によって地球の自転は**約1.8マイクロ秒(100万分の1.8秒)**速くなったとされています。これは、日本列島が東に移動したことなどで、地球の質量がわずかに中心に寄ったためです。

ただし、地震による影響は、前述の2つの要因に比べると非常に小さく、短期的な変動要因の一つとされています。地球の自転速度の変化は、こうした様々な要因が複雑なオーケストラのように組み合わさって生み出される、壮大なシンフォニーなのです。

第3章:1日が短くなると、私たちの生活はどう変わる? – 忍び寄る「負の閏秒」の脅威

さて、ここからが本題です。地球の1日がミリ秒単位で短くなること自体は、私たちの日常生活や体内時計に直接影響を与えることはありません。しかし、このわずかなズレを修正するために必要となるかもしれない**「負の閏秒」**は、現代社会の神経網ともいえるITシステムに、壊滅的な打撃を与える可能性があるのです。

なぜ「負の閏秒」はこれほど恐れられるのか?

これまで27回実施されてきた「正の閏秒」は、1日の最後に「23時59分60秒」という、本来存在しない1秒を**「追加」**する処理でした。これだけでも、実は世界中のシステムで数々のトラブルを引き起こしてきました。有名なものでは、LinuxカーネルのバグによりCPU使用率が急上昇したり、航空会社の予約システムがダウンしたりといった事例があります。

しかし、「負の閏秒」はこれをはるかに上回る、未知の脅威です。なぜなら、これは**「時間を1秒巻き戻す」**という、これまで人類がITシステムの歴史の中で経験したことのない操作だからです。

考えてみてください。コンピュータのシステムは、時間が常に未来に向かって進むことを大前提に設計されています。ログファイル、データベースのトランザクション、金融取引の記録、暗号通信のタイムスタンプ…あらゆるものが、時間の不可逆性に依存しています。

ここに「23時59分58秒」の次に、いきなり「23時59分58秒」がもう一度やってくる、あるいは「23時59分58秒」の次が「23時59分58秒」に飛んでしまう(59秒をスキップする)という事態が発生したらどうなるでしょうか。

- データの上書き・消失: 同じタイムスタンプのデータが2つ存在することになり、古いデータが新しいデータで上書きされたり、システムが矛盾を検出して停止したりする可能性があります。

- 処理の無限ループ: 「Aの処理が終わったらBの処理」という単純なプログラムでも、Aの終了時刻がBの開始時刻より「後」になってしまう逆転現象が起き、無限ループに陥る危険性があります。

- 金融・証券取引の崩壊: 1秒間に何千、何万という取引が行われる金融市場では、時間の巻き戻りは致命的です。取引の順序が狂い、不正な取引が成立したり、システム全体が大混乱に陥るリスクがあります。例えば、ミリ秒単位で価格が決まる高頻度取引(HFT)などは、正常に機能しなくなるでしょう。

- 社会インフラの停止: 電力網の制御、航空管制システム、鉄道の運行管理など、精密な時刻同期に依存する社会インフラは、予期せぬ誤作動やシステムダウンを引き起こす可能性があります。わずか1秒のズレが、大停電や交通網の麻痺につながりかねません。

多くのプログラマやシステムエンジニアにとって、「時間を巻き戻す」コードを書くことはタブー中のタブーです。デバッグもテストも極めて困難で、どんな予期せぬ副作用(バグ)が潜んでいるか、誰にも完全には予測できないのです。これこそが、「負の閏秒」がIT業界における「究極の悪夢」とまで言われる所以です。

GPSや自動運転技術への影響

私たちの生活に欠かせない**GPS(全地球測位システム)**も、時間のズレと無関係ではありません。GPSは、複数の衛星から発信される電波が、受信機に届くまでのごくわずかな時間差を測定することで、正確な位置を割り出しています。この計算には、アインシュタインの相対性理論に基づく時間の補正と、地球の正確な自転速度のデータが不可欠です。

地球の自転速度の予測が、実際の速度とズレてくると、GPSの測位精度に誤差が生じる原因となります。現在のミリ秒単位の変化がすぐにカーナビの地図を狂わせることはありませんが、この誤差が積み重なれば、より精密な測位が求められる未来の技術に影響を及ぼす可能性があります。

例えば、自動運転では、数センチ単位での自車位置の把握が安全の前提となります。また、ドローンによる荷物配送や、精密農業で使われるトラクターの自動操舵なども同様です。地球の自転という、あまりにスケールの大きな現象の予測不可能性が、こうした未来技術の信頼性を揺るがす隠れたリスク要因となり得るのです。

体感できない、しかし無視できない「変化の兆し」

現時点では、地球の自転加速が私たちの体内時計(サーカディアンリズム)に直接影響を与えることは考えにくいでしょう。私たちの体は、ミリ秒単位の変化を感知できるほど精密ではありません。

しかし、この現象は、私たちが生きるこの惑星が、決して静的で不変な存在ではないことを、改めて突きつけています。地球内部の活動、そして人類活動が引き起こす気候変動。それらが複雑に絡み合い、私たちの「時間」という最も基本的な概念の土台を、静かに、しかし確実に揺さぶっているのです。この事実は、科学的な興味を超えて、私たちが地球というシステムの上でいかに危ういバランスの上に成り立っているかを教えてくれます。

第4章:未来の時間はどうなる? – 科学者たちの挑戦と国際社会の決断

「負の閏秒」という時限爆弾を前に、科学者や国際社会は手をこまねいているわけではありません。この厄介な問題に対し、ついに大きな決断が下されました。それは、私たちの時間のあり方を、根本から変える可能性を秘めています。

「閏秒よ、さらば」- 2035年に向けた国際的な決断

2022年11月、フランスで開かれた国際度量衡総会(CGPM)で、歴史的な決議が採択されました。それは、**「2035年までに閏秒を段階的に廃止する」**というものです。

これは、ITシステムを混乱させる閏秒(特に、未知の脅威である「負の閏秒」)のリスクを根本的に取り除くための、いわば苦渋の決断でした。閏秒を廃止するということは、原子時計が刻む「協定世界時(UTC)」と、実際の地球の自転に基づく「世界時(UT1)」とのズレを、もはや秒単位では調整しない、と決めたことを意味します。

では、調整をやめたらどうなるのでしょうか?

UTCとUT1の差は、年々少しずつ開いていくことになります。自転の加速が続けば、数十年後にはその差が数秒、数分にまで広がる可能性があります。そうなれば、例えば「原子時計で見た正午」と、「太陽が最も高くなる実際の正午」との間に、無視できないほどのズレが生じてくるでしょう。

この決議は、問題を完全に解決したわけではありません。UTCとUT1の差が許容できないほど大きくなった未来で、どのように調整を行うのか(例えば「閏分」を導入するのか?)、その具体的な方法はまだ決まっていません。いわば、**「目先の危機を回避するために、より大きな問題を未来に先送りした」**とも言えるのです。

しかし、それでもこの決断が下されたのは、「負の閏秒」がもたらすリスクが、それほどまでに計り知れず、深刻だと判断されたからです。

地球の未来を予測する挑戦

閏秒の廃止が決まったとはいえ、地球の自転が今後どう変化していくのかを正確に予測することは、科学者たちにとって依然として大きな挑戦です。

前述の通り、自転速度は地球内部のコアの活動や気候変動など、複数の不確定な要因に左右されます。特に、数十年から数百年という長期的なスパンでの気候変動の予測や、観測が極めて困難な地球深部のダイナミクスをモデル化することは、現在の科学技術をもってしても至難の業です。

世界中の研究者たちは、スーパーコンピュータを駆使した高度なシミュレーションや、世界各地の観測データを組み合わせることで、少しでも正確な予測モデルを構築しようと日夜研究を続けています。この研究は、単に「1日の長さ」を知るためだけではありません。地球という惑星システムの健全性を理解し、気候変動が地球全体に及ぼす影響を評価するための、重要な手がかりを与えてくれるのです。

私たちにできること、考えるべきこと

この壮大なスケールの問題に対して、私たち個人ができることは、残念ながら多くはありません。しかし、無関係でいられるわけでもありません。

まず、この現象を知ることが第一歩です。私たちが当たり前だと思っている「1日24時間」という時間は、地球のダイナミックな活動と、そして人類の活動が生み出す気候変動の影響を受けて揺らいでいる、という事実を理解すること。それは、地球環境問題をより大きな視点で捉え直すきっかけになるかもしれません。

そして、科学技術の進歩に目を向けること。科学者たちがどのようにしてこの難問に挑んでいるのか、そして国際社会がどのようなルールを作って社会インフラを守ろうとしているのかに関心を持つことが重要です。私たちの生活は、そうした目に見えない多くの努力によって支えられているのです。

おわりに:揺らぐ常識の上で、未来を思う

地球の1日が短くなっている――。

このニュースは、単なる科学的なトリビアではありません。それは、地球という惑星の息づかいであり、私たちの文明が直面する新たな課題の表れでもあります。

フィギュアスケーターのように回転を速める地球。その原因は、惑星深部の謎めいた活動と、私たちの文明活動が引き起こした気候変動の複雑な相互作用にあります。そして、そのわずかな変化が「負の閏秒」という形で、私たちの社会インフラ全体を脅かす。

この一連の物語は、私たちに重要な教訓を与えてくれます。それは、私たちの常識は、決して絶対的なものではないということです。「1日は24時間である」という、誰もが疑わない大前提ですら、地球規模の変動の前では、調整を必要とする相対的なものに過ぎなかったのです。

2035年の閏秒廃止は、当面の危機を回避するための一時的な解決策かもしれません。しかし、その先には、原子時計が示す「人間の時間」と、地球の自転が示す「自然の時間」との乖離という、新たな課題が待ち受けています。未来の世代は、このズレとどう向き合っていくのでしょうか。

次にあなたが時計を見るとき、あるいは「時間が経つのが早いな」と感じたとき、少しだけ思い出してみてください。その時を刻む地球自体が、今まさにその回転を速め、私たちの知らないところで、未来の「時間」のあり方を変えようとしているのかもしれない、ということを。