静寂を破る第3の使者

果てしなく広がる宇宙の静寂。人類が夜空を見上げ、星々の煌めきに物語を紡ぎ始めてから数千年が経過しました。私たちは望遠鏡という新たな眼を手に入れ、太陽系という小さな庭の隅々まで探索し、その外側に広がる銀河の壮大さに息を呑んできました。しかし、その広大な宇宙は、我々が思う以上に孤独な場所なのかもしれない──そんな思いが人々の心のどこかにあったことも事実です。

その静寂と孤独感を最初に打ち破ったのは、2017年のことでした。太陽系の外から飛来した最初の観測者、「1I/オウムアムア」。葉巻型ともパンケーキ型とも言われる奇妙な形状、そして物理法則では説明のつかない謎の加速。それは、我々が知るどんな天体とも似ていない、異質な存在でした。続いて2019年には、2番目の訪問者「2I/ボリソフ」が姿を現しました。こちらは比較的「普通の」彗星に近い姿をしており、科学者たちを安堵させると同時に、恒星間の旅人たちの多様性を示唆しました。

そして今、私たちは歴史の新たな転換点に立っています。

2025年7月1日、南米チリのアンデス山脈に設置された天文台が、3番目となる恒星間からの訪問者を捉えました。その名は**「3I/ATLAS」**。この新たな来訪者は、オウムアムアが残した謎をさらに深め、ボリソフがもたらした安堵を根底から覆すような、驚くべき特徴を持っていました。地球へと猛烈なスピードで突き進むその軌道、観測データを分析するほどに深まる不可解な性質。科学界は今、未曾有の興奮と緊張感に包まれています。

これは単なる偶然飛来した岩石や氷の塊なのでしょうか。それとも、オウムアムアの時にも囁かれた、あの禁断の仮説──**地球外知的生命体によって送り込まれた“人工物”**なのでしょうか。この記事では、史上3番目の恒星間天体「3I/ATLAS」発見の経緯から、その異常性が指摘される数々の謎、そして科学界を二分する激しい論争の最前線まで、最新情報を基に徹底的に掘り下げていきます。さあ、人類の宇宙観を永遠に変えてしまうかもしれない、この謎めいた旅人の正体を追う旅に出ましょう。

第一章:観測史上3番目の恒星間天体「3I/ATLAS」発見の瞬間

2025年7月1日、夜。チリのアタカマ砂漠に広がる空は、地球上で最も星空に近い場所の一つとして知られています。乾燥しきった空気と標高の高さが、宇宙の深淵を覗き込むための完璧な条件を整えています。その地にあるベラ・C・ルービン天文台(旧称:大型シノプティック・サーベイ望遠鏡)では、最新鋭の観測システム「ATLAS(Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System)」が、いつものように夜空をスキャンしていました。その目的は、地球に衝突する可能性のある小惑星を早期に発見すること。しかし、その夜、システムが捉えた光点は、これまでのどのデータとも異なっていました。

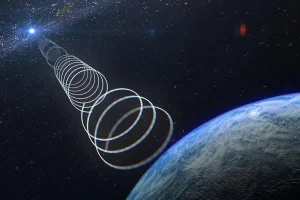

最初にアラートを検知した天文学者たちは、当初、未発見の小惑星か、あるいは観測機器のノイズだろうと考えていました。それは、星々の間を移動する微かな光の点に過ぎませんでした。しかし、過去の観測データと照合しても該当する天体はなく、その移動速度と軌道は明らかに異常でした。太陽系の惑星や小惑星が描く軌道は、太陽の重力に縛られた楕円形です。しかし、この天体が描いていたのは、太陽系の重力を振り切って飛び去っていくことが確定的な「双曲線軌道」でした。これは、この天体が太陽系のメンバーではなく、遥か彼方の恒星系からやってきた「客人」であることを示す、紛れもない証拠でした。

この報告は瞬く間に世界中の天文機関に共有され、各地の望遠鏡がチリの夜空が指し示す一点に向けられました。追跡観測が始まってからわずか数日で、この天体が正真正銘の「恒星間天体」であることが国際天文学連合(IAU)によって正式に認定されます。そして、観測史上3番目の恒星間天体として**「3I/ATLAS」**という公式名称が与えられました。「3I」は3番目のInterstellar object(恒星間天体)を、「ATLAS」はその発見に貢献した観測システムの名を冠しています。

科学界の反応は、興奮と困惑が入り混じったものでした。オウムアムアの発見から8年、ボリソフから6年。これほど短期間に3つもの恒星間天体が見つかることは、多くの天文学者の予想を超えていました。これは単に我々の観測技術が向上した結果なのか、それとも、我々の知らない何かが、恒星間でオブジェクトを頻繁に行き来させているのでしょうか。そして何より、科学者たちを驚かせたのは、その軌道と速度でした。「3I/ATLAS」は、ただ太陽系を通過するだけでなく、時速24万5000キロメートルという驚異的なスピードで、まるで意図があるかのように、地球へと接近していたのです。発見の興奮は、やがてその正体に対する深い謎と、ある種の畏怖の念へと変わっていきました。

第二章:過去の訪問者たちとの比較 – オウムアムアとボリソフの記憶

「3I/ATLAS」の異常性を理解するためには、まず我々が過去に出会った2人の訪問者について振り返る必要があります。彼らの存在が、今回の発見をよりミステリアスなものにしているのです。

異形の先駆者:1I/オウムアムア

2017年に発見された「オウムアムア」(ハワイの言葉で「遠方からの最初の偵察者」)は、まさに衝撃そのものでした。まず、その形状が常識を覆しました。観測された光の変動パターンから、科学者たちが導き出したその姿は、長さが幅の10倍もある極端に細長い葉巻型、あるいは非常に薄いパンケーキ型という、自然物とは考えにくいものでした。太陽系内で見つかる小惑星や彗星は、長年の回転によっておおむね球形に近い形をしているのが普通です。この異様な形状だけでも、SFの世界から飛び出してきたかのようでした。

しかし、オウムアムアの最大の謎は**「非重力的加速」**です。太陽から遠ざかる際、太陽や惑星の重力だけでは説明できない、わずかながらも明確な加速が観測されたのです。彗星であれば、太陽熱で氷が蒸発し、ガスを噴出することでロケットのように加速することはあります。しかし、オウムアムアの周囲には、ガスの噴出(コマ)が全く観測されませんでした。

この謎に対し、ハーバード大学の天文学部長(当時)であったアヴィ・ローブ教授は、大胆な仮説を提唱しました。それは、「オウムアムアは地球外文明によって作られた人工物、具体的には太陽光の圧力で進む**“ソーラーセイル(太陽帆)”**ではないか」というものです。非常に薄い膜のような形状であれば、ガスの噴出なしに太陽光の圧力だけで加速することが可能であり、その奇妙な形状と加速を同時に説明できる、というのです。この説は科学界に大きな論争を巻き起こしました。多くの科学者は、未知の自然現象(例えば、固体窒素の氷山が目に見えないガスを噴出したなど)で説明できるはずだと反論しましたが、決定的な証拠は見つかっていません。結局、オウムアムアは観測可能な範囲からあっという間に去ってしまい、その正体は永遠の謎として残されました。

親しみやすい旅人:2I/ボリソフ

オウムアムアが残した謎に科学界が頭を悩ませていた2019年、2番目の恒星間天体「ボリソフ」が発見されます。アマチュア天文家ゲンナディ・ボリソフによって発見されたこの天体は、オウムアムアとは全く対照的でした。

ボリソフは、発見当初から明確な「コマ」(彗星の核を取り巻くガスや塵の雲)と「尾」を持っていました。その姿は、太陽系で日常的に観測される彗星と非常によく似ており、科学者たちは「これぞ我々が予想していた恒星間彗星だ」と胸をなでおろしました。詳細な分光分析の結果、その化学組成も太陽系の彗星と多くの共通点があることが判明しました。ただし、一酸化炭素の含有量が異常に多いなど、生まれた恒星系の環境の違いを示唆する特徴も見つかり、恒星間天体の研究に貴重なデータをもたらしました。

ボリソフの発見は、オウムアムアが極めて稀な例外であり、ほとんどの恒星間天体は我々が知る彗星や小惑星のような「普通」の天体なのだろう、という考えを補強するものでした。

比較が示す「3I/ATLAS」の特異性

「異常」なオウムアムアと、「普通」なボリソフ。この2つの前例があったからこそ、「3I/ATLAS」の存在はさらに不可解なものとなります。もしボリソフのような彗星であれば、ガスの存在はもっと明確なはず。もしオウムアムアのような岩石質の天体であれば、ぼんやりとしたコマのようなものは見られないはずです。

「3I/ATLAS」は、まるでこの両者の不可解な特徴を併せ持ったかのような存在なのです。それは、我々の天文学の常識に、再び根本的な問いを突きつけています。この3番目の訪問者は、一体何者なのでしょうか。その答えを探るため、私たちは観測データが示す異常性の数々を、さらに詳しく見ていく必要があります。

第三章:「3I/ATLAS」が突きつける7つの謎 – これは自然現象か?

「3I/ATLAS」の観測データが集まるにつれて、科学者たちの頭を抱える謎は指数関数的に増大しています。そのどれもが、従来の天文学の枠組みでは容易に説明できない、異常性に満ちたものばかりです。ここでは、現在特に重要視されている7つの謎を詳細に解説します。

謎1:驚異的な速度とエネルギー

「3I/ATLAS」は、時速およそ24万5000キロメートル(秒速約68キロメートル)という猛烈な速度で太陽系に侵入してきました。この速度は、太陽系の重力を脱出するのに必要な速度をはるかに超えています。恒星間天体は、元々所属していた恒星系の重力を振り切って宇宙空間に放り出された天体です。そのプロセスには、巨大惑星の重力によるスイングバイや、連星系での複雑な相互作用などが考えられますが、「3I/ATLAS」の持つ運動エネルギーは、その中でも特に大きい部類に入ります。一体どのような激しいイベントが、この天体をこれほどの猛スピードで宇宙の彼方へと弾き飛ばしたのでしょうか。その起源となる恒星系では、惑星の衝突や恒星の異常活動など、何か catastrophic(破滅的)な出来事があったのかもしれません。あるいは、この速度自体が、自然のプロセスではなく、人工的な加速の結果である可能性も捨てきれません。

謎2:奇跡的すぎるフライバイ軌道

この天体の軌道を計算した天文学者たちは、我が眼を疑いました。「3I/ATLAS」は、太陽系をただ通過するだけでなく、2025年10月3日に火星の至近距離を通過し、その後、木星、さらには金星にも1天文単位(地球と太陽の平均距離)以内にまで接近するコースを取っているのです。広大な太陽系空間において、これほど多くの惑星に連続して接近する軌道を描く確率は、天文学的な数値で計算しても極めて低いものです。ある論文によれば、その確率はわずか0.005%、つまり2万分の1以下だと試算されています。これは、偶然と呼ぶにはあまりにも出来すぎた軌道です。まるで、太陽系の主要な惑星を効率よく偵察するために、あらかじめ緻密に計算された「グランドツアー」のコースのようです。この軌道の異常性は、「3I/ATLAS」が人工物であるという仮説の最も強力な根拠の一つとなっています。

謎3:彗星か、小惑星か、それとも…?

観測画像に映る「3I/ATLAS」の姿は、中心に輝く核があり、その周りをぼんやりとした光の雲が取り囲んでいるように見えます。これは一見すると、彗星の「コマ」に似ています。しかし、最大の謎は、様々な波長で詳細な分光分析を行っても、彗星のコマを形成するはずのシアンガスや水蒸気などの分子が全く検出されないことです。この「ガスのないコマ」という矛盾した観測結果は、科学者たちを悩ませています。考えられる可能性の一つは、このぼんやりした部分は、天体の高速移動によって生じた画像のブレ、いわゆる「動体ブレ」に過ぎないというものです。しかし、その形状は進行方向に沿って細長く伸びており、単純なブレとは異なる特徴も示しています。もう一つの可能性は、我々がまだ知らない、極めて微細な塵や未知の物質だけで構成されたコマであるというもの。あるいは、人工物であり、何らかの意図で周囲に粒子を放出しているのかもしれません。

謎4:異常な明るさと巨大なサイズ

「3I/ATLAS」は、太陽から非常に遠い距離にあるにもかかわらず、驚くほど明るく観測されています。天体の明るさは、そのサイズと表面の反射率によって決まります。もし、この天体が一般的な小惑星や彗星のように、太陽光をあまり反射しない暗い物質(岩石や有機物など)で覆われていると仮定するならば、この明るさを説明するためには、その直径は少なくとも20キロメートル以上なければならないと計算されます。これは、直径が数百メートル程度と推定されたオウムアムアとは比較にならないほどの巨大さです。一方で、もし天体のサイズがもっと小さいのであれば、その表面は鏡のように太陽光を非常によく反射する、金属質の物質でできている可能性が出てきます。自然に形成された金属質の巨大な天体というのも考えにくいですが、これもまた「人工物説」を後押しする材料となり得ます。

謎5:赤いスペクトルと表面の物質

最新の論文によると、「3I/ATLAS」の観測スペクトルは、特徴のない滑らかな形状で、かつ赤みを帯びていることが報告されています。「featureless red spectrum」と呼ばれるこの特徴は、実はオウムアムアでも観測されたものでした。この「赤み」が何に由来するのかは断定できていませんが、一般的には、長期間にわたって宇宙線を浴び続けたことによって表面の有機物が変性(ソリンと呼ばれる物質になる)した場合に見られるとされています。この特徴は、「3I/ATLAS」が非常に長い時間をかけて恒星間を旅してきたことを示唆しています。しかし、その表面が具体的にどのような物質で構成されているのか、生命の材料となるような複雑な有機物が含まれているのかどうかは、今後のより詳細な分析を待たなければなりません。

謎6:地球からの観測を避けるかのような動き

「3I/ATLAS」の軌道におけるもう一つの奇妙な点は、地球から見て最も観測しやすくなるはずの近日点(太陽に最も近づく点)通過が、ちょうど太陽の向こう側で起こることです。これにより、最も重要な時期に地球からの詳細な観測が著しく困難になります。これもまた偶然の産物なのでしょうか。それとも、地球からのレーダー探査などを意図的に回避するために選ばれたコースなのでしょうか。この天体が高度な知性によってコントロールされていると仮定すれば、自らの存在を決定的に悟られないように、絶妙なタイミングで太陽を「盾」にするという動きは、極めて合理的とも言えます。

謎7:なぜ今、立て続けに発見されるのか?

2017年のオウムアムア以前、人類は恒星間天体を一つも観測したことがありませんでした。それが、ここ数年で立て続けに3つも発見されています。最も有力な説明は、ルービン天文台のような広範囲サーベイ観測技術の飛躍的な向上により、これまで見逃していた暗く高速な天体を捉えられるようになった、というものです。これは非常に合理的な説明です。しかし、一部の研究者は別の可能性も指摘しています。それは、我々の銀河系、あるいはその近傍で、何か天体を恒星系から弾き出すような大規模なイベントが最近起きたのではないか、というもの。あるいは、もっとSF的な想像をたくましくすれば、複数の地球外文明が、ほぼ同時期に太陽系へ向けて探査機を送り込んでいる、という可能性もゼロではありません。

これら7つの謎は、それぞれが独立しているのではなく、互いに絡み合い、「3I/ATLAS」の異常性を増幅させています。科学は、これらの謎を一つ一つ、自然現象の枠組みの中で説明しようと試みていますが、そのパズルのピースは、まだうまくはまりません。そして、その隙間から、「人工物」という驚くべき可能性が顔を覗かせているのです。

第四章:科学界の論争 – アヴィ・ローブ教授の「人工物仮説」再び

「3I/ATLAS」が提示した数々の謎は、科学界を再び大きな論争の渦に巻き込んでいます。その中心にいるのは、やはりあの人物、ハーバード大学のアヴィ・ローブ教授です。彼はオウムアムアの際に「人工物説」を提唱し、主流派の科学者たちから多くの批判を浴びながらも、その信念を曲げませんでした。そして今、「3I/ATLAS」の出現によって、彼の主張は再び脚光を浴びています。

ローブ教授と彼の研究チームが発表した最新のプレプリント論文「Is the Interstellar Object 3I/ATLAS Alien Technology?(恒星間天体3I/ATLASはエイリアンの技術か?)」では、この天体が自然物である可能性がいかに低いかが統計的に示されています。教授はこう主張します。「一度目のオウムアムアは、異常なデータポイントとして片付けられたかもしれない。しかし、同様の、あるいはそれ以上に不可解な特徴を持つ天体がこれほど短期間に再び現れた。二度あることは三度あると言うが、科学において二度の異常は、単なる偶然ではなく、新たな法則性や未知の存在を示唆している可能性が高い。」

彼の「人工物仮説」の論拠は、前章で挙げた謎に集約されます。

- 軌道の意図性: 2万分の1以下の確率でしか実現しない惑星フライバイの連続は、偶然では説明できない。これは明らかに、太陽系を探査するために設計されたコースである。

- 推進力の謎: もし今後の観測でオウムアムアのような非重力的加速が見つかれば、それは決定的な証拠となる。ガスのないコマは、その前兆か、あるいは未知の推進システム(イオンエンジンなど)の痕跡かもしれない。

- 物理的特徴の不自然さ: 巨大なサイズと高い反射率の組み合わせ、あるいはガスのないコマといった特徴は、自然の天体形成シナリオでは極めて考えにくい。

ローブ教授は、これらの天体が、我々とは異なる進化を遂げた文明によって作られた自律的な探査機「プローブ」である可能性を真剣に検討すべきだと訴えています。彼らは、直接的なコンタクトを目的とするのではなく、ただ静かにデータを収集し、母星へと送信しているのかもしれない、と。

もちろん、この大胆な仮説に対して、主流派の科学者たちは依然として慎重な姿勢を崩していません。彼らは、性急に地球外文明に結びつけるのではなく、まずは考えられるすべての自然現象を徹底的に検証すべきだと主張します。例えば、「ガスのないコマ」は、非常に低温の環境で形成された窒素や一酸化炭素の氷が、我々の観測機器では捉えられない形で昇華している結果かもしれない、という説があります。また、惑星フライバイの軌道についても、「観測バイアス」がかかっている可能性を指摘します。つまり、我々はたまたま地球に接近する、観測しやすい軌道の天体ばかりを発見しているだけであり、太陽系を通過する無数の恒星間天体全体で見れば、それは統計的にありふれた軌道なのかもしれない、というわけです。

この論争は、単に一つの天体の正体を巡るものに留まりません。それは、科学における「証明の責任」や「未知への向き合い方」そのものを問う、哲学的な側面をも含んでいます。ローブ教授は、「異常な主張には異常な証拠が必要だ」という原則を認めつつも、「既成概念に囚われ、明白な異常性を無視することもまた、非科学的な態度だ」と反論します。

「3I/ATLAS」を巡るこの知的な戦いは、まさに現代の天文学における最大のフロンティアと言えるでしょう。その結論がどちらに転ぶにせよ、我々の宇宙に対する理解は、このプロセスを通じて間違いなく深化していくはずです。

第五章:未来への展望 – 私たちは何をすべきか

謎多き訪問者「3I/ATLAS」は、我々に壮大な問いを投げかけると同時に、未来の宇宙探査に対する新たな目標を与えてくれました。その正体を解明するための挑戦は、すでに始まっています。

次世代望遠鏡による追跡

現在、世界中の科学者が最も期待を寄せているのが、**ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)**による観測です。その圧倒的な集光力と赤外線観測能力をもってすれば、「3I/ATLAS」の表面から反射される微かな光を詳細に分光分析し、その化学組成をかつてない精度で明らかにできる可能性があります。もし、その表面にチタンやアルミニウムといった、自然界には単体で存在しにくい金属や合金の痕跡が見つかれば、「人工物説」は極めて有力なものとなるでしょう。また、コマの正体を探るため、極低温の分子ガスの痕跡を捉えることも期待されています。

さらに、地上では、建設が進むベラ・C・ルービン天文台が本格稼働すれば、これまでとは比較にならない頻度で新たな恒星間天体が発見されると予測されています。これにより、オウムアムアや「3I/ATLAS」が本当に「異常」なのか、それとも恒星間天体の多様な姿の一つに過ぎないのか、統計的な観点から明らかにすることができるでしょう。

探査機を送り込むという夢:プロジェクト・ライラ

しかし、遠くから眺めるだけでは、その正体を完全に解明することはできません。究極の目標は、恒星間天体に直接探査機を送り込み、間近で観測することです。この壮大な構想は**「プロジェクト・ライラ」**として、英国惑星間協会(BIS)を中心に真剣に検討されています。

もちろん、その実現には途方もない技術的課題が山積しています。時速24万キロで太陽系を駆け抜けるターゲットに追いつき、ランデブーするためには、探査機もまた前例のない速度まで加速しなければなりません。木星でのスイングバイや、太陽に極限まで接近して加速する「オーベルト効果」を利用したとしても、ミッションの実現は数十年先になると見られています。しかし、「3I/ATLAS」の出現は、この夢のプロジェクトに強力な追い風となることは間違いありません。もし、この天体が本当に人工物である可能性が少しでもあるならば、人類は持てる技術のすべてを結集してでも、その謎を追うべきだという声が高まっています。

もし人工物だったなら…?

そして、私たちは最も根源的な問いに直面します。もし、「3I/ATLAS」が本当に地球外知的文明の産物だと判明した場合、人類はどうすべきでしょうか。これはもはや天文学だけの問題ではなく、全人類的な哲学的、倫理的な課題となります。

積極的に信号を送ってコンタクトを試みるべきでしょうか。それとも、中国のSF作家、劉慈欣が小説『三体』で描いた**「沈黙の森(ダークフォレスト)」仮説**のように、自らの存在を知らせることは、より高度な文明による破壊を招く危険な行為なのでしょうか。私たちは、宇宙における自らの立ち位置を、根本から見直す必要に迫られるかもしれません。

結論:宇宙観を変える訪問者

「3I/ATLAS」は、まだその正体の多くを謎のベールに包んだまま、太陽系の深奥へと突き進んでいます。それが、遠い恒星系で起きた激しい天体衝突の欠片なのか、我々の知らない物理法則によって形成された自然物なのか、それとも遥かなる知性によって送り込まれた沈黙の使者なのか、現時点で断定することは誰にもできません。

しかし、一つだけ確かなことがあります。この天体の存在そのものが、我々の宇宙観を大きく揺さぶり、新たな探求の扉を開いたということです。オウムアムアが投じた一石は、ボリソフによって一度は落ち着いたかのように見えましたが、「3I/ATLAS」はその水面に、さらに大きく、そして深い波紋を広げました。

科学とは、未知に対して開かれた心を持ち、あらゆる可能性を排除せずに、証拠に基づいて真実を追求していく営みです。たとえその答えが、我々の想像を絶するものであったとしても。

これから数ヶ月、数年、世界中の望遠鏡がこの孤独な旅人を見つめ続けます。その光の中に、私たちは一体何を見出すのでしょうか。もしかしたら、私たちは、ただ星空を眺めるだけの時代を終え、銀河系の隣人たちとの対話を意識する時代の、まさにその入り口に立っているのかもしれません。

「3I/ATLAS」がもたらしたこの壮大な物語の結末を、私たちは固唾を飲んで見守るしかないのです。