スタジオジブリの傑作『千と千尋の神隠し』は、少女・千尋が不思議な世界に迷い込み、成長していく姿を描いた名作です。この作品の舞台となる「湯屋」やトンネルの向こうの世界は、単なるファンタジーではなく、「神が存在する世界」「この世とあの世のはざま(幽世)」とされる都市伝説で知られています。さらに、この世界は異次元へのポータル的な意味合いを持ち、実際に噂される神秘的な場所に着想を得ているとも言われます。本記事では、『千と千尋の神隠し』の世界が幽世であるという説の詳細、根拠、公式見解、そして作品の深いテーマや関連する都市伝説を徹底的に解剖します。ジブリファン必見の謎解きをお楽しみください!

1. 幽世とは?『千と千尋の神隠し』の世界観

『千と千尋の神隠し』で千尋が迷い込む世界は、トンネルを抜けた先にある不思議な空間です。そこには湯婆婆が支配する「油屋」や、八百万の神々が休息に訪れる温泉、奇妙な生き物たちが共存しています。この世界が「幽世(ゆうせい)」と呼ばれる、この世とあの世のはざまに存在する場所であるという説が、ファンの間で広く語られています。

1.1 幽世の概念と日本の神話

幽世とは、日本神話や民間信仰において、現世(この世)と冥界(あの世)の中間に位置する神秘的な世界を指します。『古事記』や『日本書紀』では、神々や精霊が住む「高天原」や「黄泉の国」とのつながりが示唆され、幽世はそれらをつなぐ中間領域とされます。幽世は、時間の流れが現世と異なり、人間が迷い込むと元の世界に戻れない、あるいは大きく変化して戻るという特徴があります。

『千と千尋の神隠し』の世界は、この幽世の特徴と一致する要素が多数あります。たとえば:

- 時間の歪み:千尋がトンネルを抜けて戻る際、両親の車が長い時間が経過したかのように埃をかぶっています。

- 神々の存在:油屋には、川の神やオオトリ様など、八百万の神々が訪れます。

- ルールの厳しさ:名前を奪われると元の世界に戻れないという設定は、幽世の「境界」を象徴しています。

これらの要素から、千尋が迷い込んだ世界は、単なる夢やファンタジーではなく、幽世として解釈される基盤が整っています。

1.2 油屋と神々の休息の場

油屋は、八百万の神々が疲れを癒すために訪れる温泉施設として描かれます。この設定は、日本の温泉文化や神道における「神々の集う場」を連想させます。温泉は、古くから神聖な場所とされ、神々が休息する場所として民話に登場します。油屋の豪華な内装や、湯婆婆の支配下にある厳格なルールは、幽世の「秩序」を象徴しているとも考えられます。

また、油屋で働く千尋が「湯女」として神々に仕える姿は、神事における巫女の役割を思わせます。千尋が川の神を清めるシーンは、特に神道の禊(みそぎ)の儀式を彷彿とさせ、幽世が神々の世界であることを強調しています。

1.3 異次元ポータルの意味合い

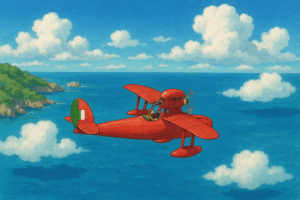

千尋がトンネルを通って不思議な世界に足を踏み入れる展開は、異次元へのポータル(入り口)を示唆しています。トンネルや橋、川といった「境界」は、日本の民間信仰で幽世への入り口としてよく登場します。たとえば、宮崎駿監督が着想を得たとされる台湾の九份(きゅうふん)の街には、狭い路地や古い建物が神秘的な雰囲気を漂わせ、異世界への入り口を連想させます。このような場所が、映画のトンネルや油屋のイメージに影響を与えた可能性があります。

2. 都市伝説の根拠:幽世説を裏付ける要素

「千と千尋の神隠し」の世界が幽世であるという説は、作品の描写や文化的背景に基づく複数の根拠によって支えられています。ここでは、その主要なポイントを詳しく探ります。

2.1 トンネルの象徴性

物語の冒頭で、千尋と両親がトンネルを抜けて不思議な世界に入るシーンは、幽世への移行を象徴しています。トンネルは、日本文化において「この世とあの世をつなぐ境界」として頻繁に登場します。たとえば、民話や怪談では、トンネルを抜けた先で異世界に迷い込む話が数多く存在します。『千と千尋の神隠し』のトンネルは、赤い壁と薄暗い雰囲気が神秘性を強調し、観客に「何か特別な場所への入り口」という印象を与えます。

さらに、トンネルの向こう側にある廃墟のような町並みも、幽世の特徴を反映しています。この町は、かつて賑わっていたが今は人がいない「廃墟」として描かれ、時間の停止や現実からの隔絶を表現しています。

2.2 名前を奪うルールと幽世の掟

湯婆婆が千尋の名前を奪い、「千」と名付けるシーンは、幽世の厳しいルールを象徴しています。日本の民間信仰では、名前は魂の一部とされ、名前を奪われることは自我や存在の喪失を意味します。幽世では、元の世界に戻るためには自分の本当の名前を思い出さなければならないという物語が多く、千尋がハクの助けで名前を取り戻す展開は、この伝統に則っています。

この「名前を奪う」設定は、幽世が単なる物理的な場所ではなく、精神的な試練の場であることを示唆します。千尋が名前を取り戻し、成長して現実世界に戻る過程は、幽世での試練を乗り越えた結果と言えます。

2.3 神々の描写と八百万の神

油屋に訪れる神々の多様性は、日本の八百万の神の概念を反映しています。川の神、オオトリ様、オクサレ様など、さまざまな姿形の神々が登場し、それぞれが個性的な特徴を持っています。この描写は、神道の「すべてのものに神が宿る」というアニミズムの思想を具現化しています。幽世が神々の集う場であるならば、油屋はまさにその中心的な舞台と言えるでしょう。

特に、千尋が川の神から大量のゴミを取り除くシーンは、環境問題へのメッセージとともに、神々の浄化という神聖な行為を象徴しています。このシーンは、幽世が単なる「あの世」ではなく、現世とつながりを持つ場であることを示しています。

2.4 現実とのリンク:噂される幽世の存在

『千と千尋の神隠し』の世界は、実際に噂される幽世や神秘的な場所にインスパイアされているとされます。たとえば、宮崎駿監督が参考にしたとされる台湾の九份や、江戸東京たてもの園の建築物は、現実世界に実在する「異世界の入り口」を思わせる場所です。また、日本各地には、トンネルや古い神社、廃墟などが幽世へのポータルとされるスポットが存在し、こうした場所が作品のイメージに影響を与えた可能性があります。

3. 公式見解と宮崎駿の意図

「幽世説」について、スタジオジブリや宮崎駿監督はどのような立場を取っているのでしょうか?公式見解と、作品に込められた意図を探ります。

3.1 公式見解:明確な否定はなし

スタジオジブリは、『千と千尋の神隠し』の世界が幽世であるという説について、明確な肯定も否定もしていません。宮崎監督はインタビューで、油屋を「日本の温泉旅館や神々の休息の場をイメージした」と語っており、幽世という言葉こそ使わないものの、神道や日本の民間信仰に基づく世界観であることを認めています。この曖昧なスタンスが、ファンの間で「幽世説」を含むさまざまな解釈を生む土壌となっています。

3.2 宮崎駿の神道とアニミズムへの敬意

宮崎駿監督は、神道やアニミズムに深い関心を持ち、作品にその影響を強く反映させています。『千と千尋の神隠し』では、八百万の神や自然との共存が重要なテーマです。油屋が神々の休息の場として描かれるのは、監督が日本の伝統的な価値観を現代に伝えたかったからと考えられます。幽世という概念は、監督の意図と一致する部分が多く、たとえ公式に「幽世」と呼ばれなくても、作品の精神性はその方向性を示しています。

3.3 異次元ポータルとしてのトンネル

宮崎監督は、トンネルや橋などの「境界」を作品で頻繁に使用します。『となりのトトロ』のバス停や『ハウルの動く城』の扉など、異世界への入り口はジブリ作品の定番モチーフです。『千と千尋の神隠し』のトンネルも、こうしたポータル的な役割を果たしており、監督が意図的に「現実と非現実の境界」を描いたことは明らかです。幽世説は、このポータルの象徴性をさらに深く解釈したものと言えます。

4. 他の都市伝説との関連性

『千と千尋の神隠し』には、幽世説以外にも多くの都市伝説が存在します。ここでは、関連する主要な説を紹介します。

4.1 油屋=売春宿説

最も有名な都市伝説の一つは、油屋が売春宿をモデルにしているという説です。千尋が「湯女」として働くことや、湯婆婆の支配的な態度、カオナシの執着などが、性的な暗示を含むと解釈されることがあります。しかし、宮崎監督はこれを明確に否定し、油屋は神々の休息の場であり、千尋の物語は成長と純粋さを描いたものだと強調しています。幽世説とこの説は、油屋の神秘性を異なる角度から解釈したものと言えます。

4.2 カオナシの正体

カオナシは、欲望や孤独を象徴するキャラクターとして知られていますが、その正体についてもさまざまな説があります。幽世説の文脈では、カオナシは「幽世に迷い込んだ魂」や「神々の欲望の化身」と解釈されることがあります。カオナシが千尋に執着する姿は、幽世のルールに縛られない千尋の純粋さとの対比を強調しています。

4.3 ハクのその後

ハクが千尋に「また会える」と約束するシーンは、ファンの間で多くの議論を呼びました。幽世説では、ハクは幽世に留まる神であり、千尋との再会は現世では難しいとされます。この曖昧な結末が、作品の神秘性をさらに高めています。

5. 幽世説が示す作品のテーマ

幽世説を通じて、『千と千尋の神隠し』の深いテーマを再考してみましょう。

5.1 成長と試練

千尋が幽世で試練を乗り越え、名前を取り戻して現実世界に戻る物語は、成長のメタファーです。幽世は、千尋が自分自身と向き合うための精神的な空間であり、試練を通じて強くなる過程を描いています。このテーマは、幽世の「境界性」と強く結びついています。

5.2 環境と自然へのメッセージ

川の神がゴミに汚されている描写や、千尋がそれを清めるシーンは、環境問題への強いメッセージを含んでいます。幽世が神々の世界であるならば、人類が自然を汚す行為は、神々への冒涜とも言えます。この点は、宮崎監督の自然保護への思いを反映しています。

5.3 現代社会とのつながり

2025年現在、ストレスや孤独、物質主義に悩む現代人は、千尋のように「自分を見失う」経験をすることがあります。幽世は、現代社会の喧騒から離れ、自己を見つめ直す場として解釈できます。トンネルやポータルは、内面的な旅の象徴とも言えるでしょう。

6. 現実世界の幽世:インスピレーションの源

『千と千尋の神隠し』の世界は、現実の場所や文化にインスパイアされています。ここでは、幽世説とリンクする現実の要素を探ります。

6.1 台湾・九份の影響

宮崎監督が参考にしたとされる台湾の九份は、狭い路地や赤提灯、古い建物が並ぶ街です。夜の九份は、まるで異世界のような雰囲気を漂わせ、幽世の入り口を連想させます。この場所が、トンネルや油屋のビジュアルに影響を与えた可能性は高いです。

6.2 江戸東京たてもの園

東京にある江戸東京たてもの園は、昔の日本の建築物を保存する施設で、油屋の内装や町並みのモデルになったとされます。この場所は、過去と現在が交錯する「時間の境界」を感じさせ、幽世のイメージにぴったりです。

6.3 日本の神秘スポット

日本各地には、幽世への入り口とされる場所が数多く存在します。たとえば、青木ヶ原樹海や奥多摩の古いトンネル、離島の神社などは、神秘的な噂で知られています。これらの場所が、作品のポータル的なモチーフに間接的な影響を与えた可能性があります。

7. 結論:幽世説の魅力と『千と千尋の神隠し』の遺産

『千と千尋の神隠し』の世界が幽世であるという都市伝説は、トンネルの象徴性、八百万の神々の描写、名前を奪うルールなど、作品の多くの要素に裏付けられています。公式には幽世と明言されていませんが、宮崎駿監督の神道やアニミズムへの敬意、そして日本の民間信仰とのつながりが、この説を魅力的なものにしています。トンネルや油屋が異次元ポータルを象徴する点は、作品の神秘性と普遍的なテーマをさらに深めます。

幽世説は、千尋の成長物語や環境へのメッセージを新たな視点で解釈する手がかりとなります。現実世界の九份や神秘スポットとのリンクも、作品のリアリティと想像力を高めています。『千と千尋の神隠し』は、単なるアニメーションを超え、観客に内面的な旅と向き合う機会を与える作品です。