スタジオジブリの名作『風の谷のナウシカ』は、宮崎駿監督の初期の傑作として知られ、壮大な世界観と深いテーマで今なお多くのファンを魅了しています。この作品には、物語の舞台や設定を巡るさまざまな都市伝説が存在します。その中でも特に有名なのが「ナウシカの世界は地球ではなく、遠い未来の火星を舞台にしている」という説です。腐海の不思議な生態系や独特な大気の描写が、火星の環境を連想させるとして、ファンの間で長年語り継がれてきました。本記事では、この「火星が舞台説」の詳細、根拠、公式見解、そして関連する他の都市伝説や作品の魅力について、徹底的に掘り下げます。『風の谷のナウシカ』の世界に隠された謎を解き明かし、なぜこの説が生まれたのか、その背景も探ります。

1. 「火星が舞台説」とは?都市伝説の全貌

『風の谷のナウシカ』の物語は、腐海と呼ばれる毒の森が広がる世界で、風の谷の姫ナウシカが人類と自然の共存を模索する姿を描いています。この世界は、公式には「地球の遠い未来」とされています。しかし、一部のファンや考察者の間で、「この世界は実は火星を舞台にしているのではないか」という大胆な仮説が浮上しました。この「火星が舞台説」は、以下のような要素に基づいています。

1.1 腐海の生態系と火星の環境

腐海は、毒素を放つ植物や巨大な蟲(むし)が支配する神秘的な森です。この森は、空気中の毒素を浄化し、地下には清らかな水と土が存在するという、独特の生態系を持っています。一方、火星は赤い土壌と薄い大気、そして極端な環境で知られています。火星の表面には、過去に水が存在した痕跡や、生命の可能性を示唆する地形が発見されています。腐海の「毒の森が浄化作用を持つ」という設定は、火星の大気をテラフォーミング(地球化)するSF的なアイデアと似ていると指摘されています。

例えば、腐海の植物が酸素を生成し、毒素を吸収する描写は、火星の過酷な環境を生き延びるための人工的な生態系を連想させます。また、ナウシカが腐海の底で発見する「清浄な世界」は、火星の地下に眠る水や資源を思わせるという意見もあります。このような類似性が、「火星が舞台説」の根拠の一つとして挙げられています。

1.2 大気の描写と火星の薄い大気

『風の谷のナウシカ』の世界では、人々は腐海の毒素から身を守るためにマスクを着用し、風を頼りに生活しています。この「呼吸が難しい環境」は、火星の薄い大気と一致するとされています。火星の大気は二酸化炭素が主成分で、人間が直接呼吸することはできません。ナウシカたちがマスクを必要とするシーンは、火星の低酸素環境での生存を彷彿とさせます。

さらに、風の谷の「風」というモチーフも、火星の強烈な砂嵐や気候の変化を連想させます。火星の表面では、巨大な砂嵐が頻繁に発生し、惑星全体を覆うことがあります。ナウシカが風を読み、風車を使って生活する描写は、火星の過酷な気候を生き抜く知恵として解釈されることもあります。

1.3 物語の曖昧さとファンの想像力

『風の谷のナウシカ』の舞台設定は、宮崎駿監督が意図的に詳細をぼかしている部分があります。公式には「地球の遠未来」とされていますが、具体的な地理や惑星の名前は明示されていません。この曖昧さが、ファンの想像力を刺激し、「火星が舞台説」のようなユニークな解釈を生み出しました。宮崎監督自身、SFや自然科学に強い関心を持っており、火星をテーマにした作品やテラフォーミングの概念に影響を受けた可能性も否定できません。

2. 公式見解と宮崎駿の意図

「火星が舞台説」について、スタジオジブリや宮崎駿監督からの公式なコメントはどうなっているのでしょうか?ここでは、公式見解と、宮崎監督が作品に込めた意図を探ります。

2.1 公式見解:地球の遠未来

スタジオジブリは、『風の谷のナウシカ』の舞台を「地球の遠い未来」と明確に定義しています。物語の冒頭では、「火の七日間」と呼ばれる大規模な戦争によって文明が崩壊し、腐海が広がったと説明されています。この設定は、地球が人類の過ちによって荒廃した未来を示唆しています。ジブリの公式資料やインタビューでも、火星や他の惑星を舞台とする設定は一切触れられていません。

ただし、宮崎監督は物語の舞台について、細かい設定を意図的にオープンにしていると語っています。これは、観客が自由に解釈し、作品の世界に没入できるようにするための手法です。そのため、「火星が舞台説」のようなファン発の仮説が生まれやすい土壌があったと言えます。

2.2 宮崎駿のSFと自然への視点

宮崎駿監督は、SFや自然科学に深い造詣を持つクリエイターです。『風の谷のナウシカ』の原作漫画(映画の元となったコミック)は、映画よりも詳細な世界観が描かれており、腐海の生態系や人類の歴史が科学的に掘り下げられています。原作では、腐海が人類の汚染を浄化するために人工的に作られた存在であることが明かされます。この設定は、テラフォーミングや惑星改造の概念と通じる部分があります。

一方、宮崎監督はインタビューで、「ナウシカは自然と人間の共存を描いた物語」と強調しています。腐海は、破壊された地球を再生する自然の力の象徴であり、特定の惑星(火星など)に限定する意図はなかったと推測されます。それでも、監督のSF愛や科学的な視点が、火星を連想させる描写につながった可能性はあります。

2.3 なぜ「火星説」が広まったのか

「火星が舞台説」が広まった背景には、1980年代のSF文化や火星探査のブームも関係しています。『風の谷のナウシカ』が公開された1984年は、火星探査機やSF映画が注目を集めていた時期です。たとえば、火星を舞台にしたSF小説や、テラフォーミングをテーマにした作品が人気でした。このような文化的背景が、ファンの間で「ナウシカ=火星」という解釈を後押ししたと考えられます。

3. 腐海の謎:火星との関連性を深掘り

「火星が舞台説」の核心にあるのは、腐海の独特な生態系とその描写です。ここでは、腐海の特徴と、火星の環境との類似点をさらに詳しく分析します。

3.1 腐海の生態系の特徴

腐海は、以下のような特徴を持つ神秘的な存在です:

- 毒素の放出:腐海の植物は、空気中に毒素を放ち、人間が直接呼吸すると死に至ります。

- 浄化作用:腐海の地下では、毒素が浄化され、清らかな水と土が生まれます。

- 巨大な蟲:オームなどの巨大な蟲が腐海を守り、生態系の一部として機能します。

- 自己進化:原作では、腐海が人工的に作られた存在であり、地球を再生するために進化し続けていることが明かされます。

これらの特徴は、単なる「毒の森」を超えて、惑星規模の環境再生システムを思わせます。ナウシカが腐海の底で発見する「清浄な世界」は、汚染された環境を浄化する希望の象徴です。

3.2 火星の環境との類似点

火星の環境と腐海の特徴を比較すると、以下の共通点が見られます:

- 薄い大気と毒素:火星の大気は二酸化炭素が主成分で、人間にとって有毒です。腐海の毒素も、呼吸を困難にする点で類似しています。

- 地下の水:火星には、地下に凍った水や液体の水が存在する可能性が指摘されています。腐海の地下に清らかな水がある設定は、火星の地下資源を連想させます。

- テラフォーミングの概念:腐海が地球を浄化する役割を持つように、火星のテラフォーミングでは、植物や微生物を使って大気を変える計画が議論されています。腐海の生態系は、こうしたSF的なアイデアに近いものがあります。

3.3 原作漫画との違い

映画『風の谷のナウシカ』では、腐海の全貌は一部しか描かれていません。しかし、原作漫画では、腐海が人工的に作られた存在であり、人類の汚染を浄化する目的を持っていることが明らかになります。この設定は、火星のテラフォーミング計画とより強く結びつきます。たとえば、原作の腐海は、遺伝子操作された植物や微生物で構成されており、惑星環境を再構築する役割を果たします。この科学的な描写が、「火星が舞台説」を補強する要素となっています。

4. 『風の谷のナウシカ』の他の都市伝説

「火星が舞台説」以外にも、『風の谷のナウシカ』には多くの都市伝説やファンの解釈が存在します。ここでは、関連する他の都市伝説を紹介します。

4.1 ナウシカは救世主か破壊者か

物語のラストで、ナウシカはオームの暴走を止め、風の谷を救います。しかし、原作漫画では、ナウシカの行動が人類の未来にどのような影響を与えるのか、曖昧に描かれています。一部のファンは、「ナウシカは人類を救う救世主ではなく、腐海の側に立ち人類を滅ぼす存在」と解釈しています。この説は、ナウシカの自然への強い共感と、人類への批判的な姿勢に基づいています。

4.2 火の七日間と核戦争

「火の七日間」は、文明を崩壊させた大戦争として描かれています。一部のファンは、これを核戦争や環境破壊のメタファーと見ています。火星が舞台とする説と組み合わせると、「火の七日間」は地球から火星への移住の失敗や、テラフォーミングの崩壊を象徴しているという解釈も可能です。

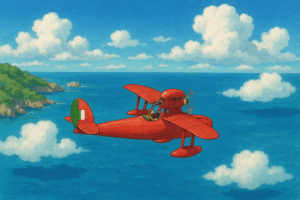

4.3 ナウシカの飛行技術と火星の低重力

ナウシカがメーヴェと呼ばれる小型飛行機で自由に飛び回るシーンは、作品の名場面の一つです。火星の重力は地球の約3分の1であり、飛行が容易な環境です。ナウシカの軽やかな飛行技術は、火星の低重力を連想させるとして、「火星が舞台説」の補足的な根拠に挙げられることもあります。

5. なぜ『風の谷のナウシカ』は都市伝説を生むのか

『風の谷のナウシカ』が多くの都市伝説を生む理由は、作品の奥深いテーマと曖昧な設定にあります。ここでは、その背景を分析します。

5.1 宮崎駿の曖昧なストーリーテリング

宮崎駿監督は、物語の詳細をすべて説明せず、観客に解釈の余地を残す手法を取ります。『風の谷のナウシカ』では、腐海の起源や世界の全貌が映画では曖昧にされています。この「余白」が、ファンの想像力を刺激し、都市伝説や独自の解釈を生み出します。

5.2 SFとファンタジーの融合

『風の谷のナウシカ』は、SFとファンタジーが融合した独特の世界観を持っています。科学的な設定(腐海の生態系)と神秘的な要素(ナウシカの自然との共感)が共存することで、さまざまな解釈が生まれやすいのです。火星を舞台とする説も、SF的な視点から作品を再解釈した結果と言えます。

5.3 ファンコミュニティとインターネット

インターネットの普及により、ファンの考察や都市伝説が急速に広まるようになりました。特に、XなどのSNSでは、『風の谷のナウシカ』の都市伝説が話題となり、新たな解釈が次々と生まれています。「火星が舞台説」も、こうしたオンラインコミュニティで議論され、拡散されたものです。

6. 『風の谷のナウシカ』の現代的意義

『風の谷のナウシカ』は、環境問題や人間と自然の関係を描いた作品として、現代でも強いメッセージ性を持っています。「火星が舞台説」を通して、作品のテーマを現代の視点から再考してみましょう。

6.1 環境問題とテラフォーミング

腐海の浄化作用は、現代の環境問題や気候変動への警鐘とリンクします。火星のテラフォーミングは、地球外での人類の生存を模索する科学的な試みですが、同時に、地球環境を破壊した人類の「逃避」でもあります。ナウシカの物語は、逃げるのではなく、自然と向き合うことの大切さを教えてくれます。

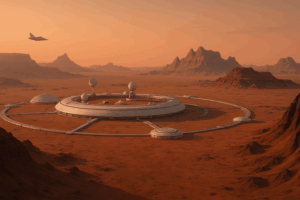

6.2 火星探査の現状

2025年現在、火星探査は大きな注目を集めています。NASAのローバーやSpaceXの火星移住計画など、火星は人類の未来を象徴する存在です。『風の谷のナウシカ』の「火星が舞台説」は、こうした現代の科学的な関心と共鳴する部分があります。作品が公開された1984年から40年以上経った今、火星への夢がナウシカの物語に新たな解釈を与えているのです。

7. 結論:火星が舞台説の魅力とナウシカの遺産

「『風の谷のナウシカ』は火星が舞台」という都市伝説は、公式には地球の遠未来とされているものの、腐海の生態系や大気の描写が火星を連想させるとして、ファンの間で愛される仮説です。この説は、宮崎駿監督のSFへの造詣や、作品の曖昧な設定がもたらした「想像の余白」から生まれました。腐海の浄化作用やナウシカの飛行技術は、火星のテラフォーミングや低重力環境と確かにリンクする部分があり、現代の火星探査の文脈でも興味深い視点を提供します。

しかし、都市伝説の真偽以上に、『風の谷のナウシカ』が持つ本質的な魅力は、人間と自然の共存という普遍的なテーマにあります。火星が舞台であろうと地球であろうと、ナウシカの勇気と希望の物語は、時代を超えて私たちに語りかけます。この記事を通して、「火星が舞台説」や腐海の謎に触れ、作品の新たな一面を発見していただければ幸いです。