『ザ・シンプソンズ』は、30年以上にわたり社会風刺やポップカルチャーのパロディで世界中の視聴者を魅了してきたアニメです。その中には、科学フィクション(SF)やテクノロジーをテーマにしたエピソードも多く、哲学的な概念である「シミュレーション仮説」——我々が仮想現実やシミュレーションの中に生きているという考え——に間接的に関連する要素が隠れていることがあります。本記事では、『ザ・シンプソンズ』のエピソードの中から、シミュレーション仮説を匂わせる可能性のあるものをピックアップし、その内容や背景を詳細に解説します。特に、シーズン6の「Treehouse of Horror V」とシーズン23の「Lisa Goes Gaga」に焦点を当て、SFパロディやテクノロジー風刺がどのように仮想現実の概念とリンクするのかを探ります。さらに、関連するテーマや文化的背景も掘り下げ、ファンならではの視点でその魅力を紐解きます。

シミュレーション仮説とは?『ザ・シンプソンズ』との意外な接点

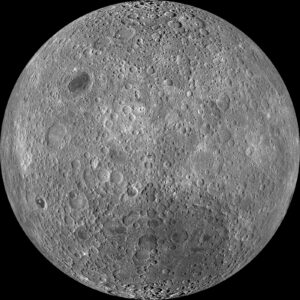

シミュレーション仮説は、哲学者ニック・ボストロムが2003年に提唱した理論で、「我々の現実が高度に発達した文明によるコンピュータシミュレーションである可能性」を示唆します。この考えは、『マトリックス』のようなSF映画や、テクノロジーの進化に伴う議論で広く知られるようになりました。『ザ・シンプソンズ』は直接的にこの仮説をテーマにしたエピソードは少ないものの、タイムトラベル、並行世界、仮想現実、メディアの影響といった要素を通じて、シミュレーション的な世界観をユーモラスに描いています。

『ザ・シンプソンズ』の強みは、現実の社会問題や哲学的テーマをパロディや風刺として取り入れる点にあります。ハロウィーンスペシャル「Treehouse of Horror」シリーズや、テクノロジーを題材にしたエピソードでは、現実の境界を越えた物語が展開され、シミュレーション仮説に通じるテーマが散見されます。以下では、具体的なエピソードを詳細に分析し、どのように仮想現実やシミュレーションの概念が反映されているのかを見ていきます。

シーズン6第6話「Treehouse of Horror V」:タイムトラベルと現実の改変

エピソード概要

「Treehouse of Horror V」(1994年放送)は、『ザ・シンプソンズ』のハロウィーンスペシャルとして知られるエピソードで、3つの短編から構成されています。その中でも特に注目すべきは、「Time and Punishment」というセグメントです。この物語では、ホーマー・シンプソンが壊れたトースターを修理しようとして誤ってタイムマシンを作り、過去に遡って歴史を改変してしまいます。

物語の冒頭、ホーマーは朝食のトースターが壊れていることに苛立ち、ガレージで修理を試みます。しかし、彼の不器用な修理作業が原因で、トースターは時空を移動する装置に変貌。ホーマーは恐竜時代に飛ばされ、そこで小さな虫を踏み潰してしまいます。現代に戻ると、スプリングフィールドはネッド・フランダースが支配する全体主義的な世界に変わっており、ホーマーは再び過去に戻って歴史を修正しようと試みます。しかし、毎回異なる行動を取るたびに、現代は奇妙な形で変化——ドーナツが存在しない世界や、家族が爬虫類のような舌を持つ世界など、予測不可能な現実が生まれます。最終的に、ホーマーは「まあまあ普通」の現実に戻りますが、家族が爬虫類の舌を持っていることに気づきつつも受け入れる姿で物語は締めくくられます。

シミュレーション仮説との関連

「Time and Punishment」は、タイムトラベルを題材にしたコメディですが、シミュレーション仮説の要素をいくつか想起させます。まず、ホーマーの行動が現実を繰り返し「リセット」や「改変」する点は、シミュレーション内のパラメータを調整する行為に似ています。シミュレーション仮説では、現実がプログラムされたコードに基づいて動作し、特定の変数が変更されると異なる結果が生じると考えられます。ホーマーが過去で小さな虫を踏むだけで現代が劇的に変わる描写は、シミュレーション内の「バタフライ効果」に似た現象をユーモラスに表現していると言えるでしょう。

また、ホーマーが訪れる複数の「現実」は、並行世界やシミュレーション内の異なるシナリオを連想させます。特に、ネッド・フランダースが支配するディストピアや、ドーナツが存在しない世界など、極端で不条理な設定は、シミュレーションの「バグ」や「意図的な設計」を思わせます。ホーマーが最終的に「完璧ではないが受け入れられる」現実を選ぶ結末も、シミュレーション仮説の文脈で解釈すると、我々が気づかぬうちに不完全なシミュレーション内で生きている可能性を示唆しているように感じられます。

文化的背景とパロディ

このエピソードは、レイ・ブラッドベリの短編小説「サウンド・オブ・サンダー」(1952年)を明確にパロディしています。ブラッドベリの物語では、タイムトラベルで過去の蝶を踏み潰した結果、現代が全体主義的な世界に変わるという深刻なテーマが描かれます。一方、『ザ・シンプソンズ』は同じコンセプトをコメディに落とし込み、ホーマーの愚かさや不条理な結果を通じて笑いを誘います。このパロディの手法は、『ザ・シンプソンズ』が深刻な科学的・哲学的テーマを軽妙に扱う典型的な例です。

さらに、1994年当時はインターネットやコンピュータ技術が一般に普及し始めた時期であり、仮想現実やシミュレーションという概念がSF文化で注目されつつありました。「Time and Punishment」は、こうした時代の空気を反映しつつ、シミュレーション仮説の萌芽をユーモアとして取り入れた可能性があります。

なぜこのエピソードが魅力的か

「Time and Punishment」の魅力は、ホーマーの愚かさと不条理な展開が織りなすコメディにあります。ホーマーが過去で恐竜に「これで未来は変わらないだろう」と言いながら虫を踏み潰すシーンや、ドーナツのない世界で絶望する姿は、視聴者に笑いとともに「現実の脆さ」を感じさせます。シミュレーション仮説を意識せずとも、物語の構造自体が「現実とは何か」という哲学的問いを投げかけており、繰り返し見返すたびに新たな解釈が生まれる深みがあります。

シーズン23第22話「Lisa Goes Gaga」:テクノロジーと仮想現実の風刺

エピソード概要

「Lisa Goes Gaga」(2012年放送)は、レディー・ガガが本人役でゲスト出演したエピソードで、リサ・シンプソンの自己肯定感と現代のメディア文化をテーマにしています。物語は、リサが学校で人気がないと感じ、落ち込んでいるところから始まります。スプリングフィールドにやってきたレディー・ガガは、リサの悩みを察し、彼女を励ますために音楽や派手なパフォーマンスを通じて自己表現の大切さを教えます。一方、ガガの影響力は町全体に及び、住民たちが彼女のファンになり、過剰なメディア崇拝やSNS文化が風刺されます。

エピソードの中心は、リサがガガの助けを借りて自分を受け入れる過程ですが、テクノロジーやメディアの描写が随所に登場します。特に、ガガがスプリングフィールドの住民と「テレパシー」でつながるシーンや、町全体が彼女のコンサートに熱狂する様子は、現代社会のデジタル化やバーチャルなつながりを誇張した表現として描かれています。最終的に、リサはガガの助けを借りつつも、自分自身の力で自信を取り戻し、ガガは次の町へと旅立ちます。

シミュレーション仮説との関連

「Lisa Goes Gaga」は、シミュレーション仮説を直接扱うエピソードではありませんが、テクノロジーやメディアの影響力を風刺する点で、仮想現実やシミュレーションのテーマに間接的に関連します。2012年は、スマートフォンやSNS(特にTwitterやFacebook)が急速に普及し、デジタル文化が社会を席巻していた時期です。このエピソードでは、ガガの「テレパシー」やコンサートの映像が町全体を支配する様子が、デジタルメディアが現実を「上書き」するようなイメージとして描かれています。これは、シミュレーション仮説における「現実が外部のプログラムによって制御されている」という概念に通じるものがあります。

特に注目すべきは、ガガの影響力が住民の行動や感情を一斉に変えるシーンです。スプリングフィールドの住民がガガの音楽やメッセージに盲目的に従う姿は、シミュレーション内のNPC(ノンプレイヤーキャラクター)のように振る舞う集団を連想させます。また、リサがガガの助けを通じて自己認識を変える過程は、シミュレーション内のキャラクターが「プログラムされた成長」を遂げる物語とも解釈できます。ガガ自身が「外部からの介入者」として登場し、町の「シナリオ」を変える役割を果たす点も、シミュレーション仮説の「管理者」や「プログラマー」のメタファーとして捉えられる余地があります。

文化的背景とパロディ

「Lisa Goes Gaga」は、2010年代初頭のポップカルチャーとSNSブームを強く反映しています。レディー・ガガは当時、音楽だけでなくファッションやSNSでの発信を通じて、若者文化に革命を起こした存在でした。『ザ・シンプソンズ』はこの現象を誇張し、ガガを「神聖な影響力を持つメシア」のように描くことで、メディア崇拝やファンダムの過熱を風刺します。エピソードの随所に登場するデジタルスクリーンや、住民が一斉にガガの投稿に反応するシーンは、現代の「バズる」文化やアルゴリズムによる情報操作を予見しているようにも見えます。

シミュレーション仮説の文脈では、2012年当時、テクノロジー哲学やトランスヒューマニズムが一部の知識層で議論され始めていました。イーロン・マスクがシミュレーション仮説を公に支持する発言をするのは2016年以降ですが、すでにSFやポップカルチャーでは「現実が仮想である」というアイデアが浸透しつつありました。『ザ・シンプソンズ』はこうしたトレンドを敏感に捉え、ガガのエピソードを通じて、メディアとテクノロジーが「現実を再構築する」力をユーモラスに描いたと言えるでしょう。

なぜこのエピソードが魅力的か

「Lisa Goes Gaga」の魅力は、リサの内面的な成長と、ガガのパフォーマンスが織りなすエネルギッシュな展開にあります。ガガの派手な衣装やコンサートシーンは、視覚的にも楽しく、彼女の実際の楽曲が効果的に使われている点もファンにはたまらない要素です。一方で、SNSやメディアの影響力を皮肉った描写は、現代の視聴者にとっても共感を呼びます。シミュレーション仮説を意識すると、ガガが町を「ハック」するような描写が、仮想現実の管理者や外部介入者のメタファーとして新鮮に映ります。リサの物語を通じて、個人と社会の「現実」がどのように構築されるのかを考えさせられる点も、このエピソードの深みです。

その他の関連エピソードとテーマ

「Treehouse of Horror」シリーズの可能性

「Treehouse of Horror」シリーズは、毎年ハロウィーンに放送される特別編で、ホラーやSFのパロディが中心です。「Time and Punishment」以外にも、シミュレーション仮説に通じるテーマが散見されます。例えば:

- シーズン9第4話「Treehouse of Horror VIII」の「The HΩmega Man」:ホーマーが中性子爆弾で壊滅したスプリングフィールドで生き残り、廃墟の中で自由奔放に振る舞う物語。社会構造や「現実の枠組み」からの解放が描かれ、シミュレーションの「リセット」や「外からの観察」を連想させます。

- シーズン14第1話「Treehouse of Horror XIII」の「The Island of Dr. Hibbert」:住民が動物に変えられる話で、現実が「管理者」によって操作されるテーマが含まれます。シミュレーション内の実験場のような設定は、仮説の哲学的側面に通じます。

これらのエピソードは、直接的にシミュレーション仮説を扱うものではありませんが、現実の改変や外部からの操作といった要素を通じて、仮想現実の概念をユーモラスに探求しています。

テクノロジー風刺のエピソード

『ザ・シンプソンズ』は、テクノロジーの進化を風刺するエピソードも多く、シミュレーション仮説の背景にある「デジタル化された現実」を間接的に描いています。例として:

- シーズン20第4話「Treehouse of Horror XIX」の「It’s the Grand Pumpkin, Milhouse」:メディアや広告が現実を歪める描写があり、シミュレーション内の「偽の情報」に通じるテーマが含まれます。

- シーズン24第15話「Black Eyed, Please」:SNSや監視社会を風刺し、個人の行動が「観察」される現代社会を皮肉っています。これは、シミュレーション仮説の「我々は観察されている」という側面にリンクします。

これらのエピソードは、テクノロジーが現実をどのように再構築するかを描き、シミュレーション仮説の文化的土壌を補強します。

『ザ・シンプソンズ』の予言とシミュレーション仮説の文化的影響

『ザ・シンプソンズ』は、9.11やトランプ大統領の当選など、未来の出来事を「予言」したとされるエピソードで知られています(例:シーズン11第17話「Bart to the Future」)。これらの「予言」は、シミュレーション仮説や「予測プログラミング」の文脈でファンや陰謀論者の間で議論されることがあります。シミュレーション仮説では、現実がプログラムされたものである場合、特定の出来事が「意図的に仕組まれた」可能性が考えられます。『ザ・シンプソンズ』のエピソードがこうした議論を呼び起こす背景には、ポップカルチャーが社会の潜在意識に働きかける力があるという考えがあります。

また、シミュレーション仮説自体が、2000年代以降のテクノロジー哲学やSF文化で注目されるようになった概念です。『マトリックス』(1999年)や『インセプション』(2010年)といった映画がこのテーマを大衆化し、『ザ・シンプソンズ』もその影響を受けつつ、独自のユーモアでアプローチしていると言えます。エピソードを通じて、視聴者は「現実とは何か」「我々は自由か」といった問いを、笑いとともに考える機会を得ます。

なぜ『ザ・シンプソンズ』はシミュレーション仮説を扱うのに適しているのか

『ザ・シンプソンズ』の最大の特徴は、現実とフィクションの境界を曖昧にする柔軟性です。スプリングフィールドという架空の町は、現実のアメリカ社会を映しつつ、物理法則や時間の制約を超えた不条理な出来事が頻繁に起こります。この設定は、シミュレーション仮説の「現実がプログラムされたもの」という前提にぴったり合致します。ホーマーやリサといったキャラクターが、時に自分たちの「役割」や「運命」に疑問を抱く姿は、シミュレーション内の存在が自己認識する瞬間を彷彿とさせます。

さらに、『ザ・シンプソンズ』は視聴者にメタ的な視点を促します。キャラクターが第四の壁を破って視聴者に話しかけたり、物語が自己言及的になったりする瞬間は、シミュレーション内の「気づき」を象徴しているとも解釈できます。こうした要素が、シミュレーション仮説のテーマを扱うのに理想的な土壌を提供しているのです。

結論:『ザ・シンプソンズ』が示す仮想現実のヒント

『ザ・シンプソンズ』は、シミュレーション仮説を直接テーマにしたエピソードは少ないものの、SFパロディやテクノロジー風刺を通じて、仮想現実の概念を巧みに織り込んでいます。「Treehouse of Horror V」の「Time and Punishment」では、タイムトラベルと現実の改変を通じて、シミュレーション内のパラメータ調整や並行世界を連想させる物語が展開します。一方、「Lisa Goes Gaga」では、メディアやテクノロジーが現実を支配する様子が、シミュレーションの「外部介入」や「プログラムされた行動」を思わせます。

これらのエピソードは、単なるコメディを超えて、現代社会のデジタル化や哲学的問いをユーモラスに探求するものです。『ザ・シンプソンズ』のファンはもちろん、シミュレーション仮説やSFに興味がある人にとっても、こうしたエピソードは新たな視点を提供します。ディズニープラスでこれらのエピソードを視聴し、スプリングフィールドの不条理な世界に隠された「仮想現実のヒント」を探してみてください。