カッシーニ探査機は、土星とその衛星を詳細に観測し、宇宙科学の歴史に名を刻んだ無人探査機です。1997年の打ち上げから2017年の土星大気圏での壮絶な終焉まで、約20年にわたるミッションで、土星の環、衛星タイタンやエンケラドゥスの驚くべき発見を成し遂げました。この記事では、カッシーニのミッションの全貌、主要な科学的成果、そしてその感動的な最期を詳細に解説します。土星探査の魅力を余すことなくお届けします。

1. カッシーニ探査機とは?ミッションの背景と目的

カッシーニ探査機(Cassini-Huygens)は、NASA、欧州宇宙機関(ESA)、イタリア宇宙機関(ASI)が共同で開発した壮大なプロジェクトです。土星とその衛星の詳細な観測を目的とし、1997年10月15日にフロリダ州ケープカナベラルからタイタンIV-Bロケットで打ち上げられました。このミッションの総費用は約32億ドルで、科学的探求と国際協力を象徴するプロジェクトとなりました。

カッシーニの名前は、17世紀の天文学者ジョヴァンニ・カッシーニに由来します。彼は土星の環の隙間(カッシーニの間隙)や複数の衛星を発見した人物です。一方、ヒューゲンスは、土星最大の衛星タイタンを発見したクリスティアーン・ヒューゲンスにちなんで名付けられました。この探査機は、土星の大気、環、磁場、そして衛星の詳細なデータを収集し、太陽系外生命の可能性を探るための重要なミッションでした。

カッシーニの主な目的は以下の通りです:

- 土星の大気組成、気象パターン、磁場の解析

- 土星の環の構造、起源、進化の調査

- 衛星タイタンの表面と大気、エンケラドゥスの氷の海など、衛星の詳細な観測

- 地球外生命の痕跡を探るためのデータ収集

探査機は放射性同位体熱発電機(RTG)で駆動し、12種類の科学機器を搭載。約5,600kgの重量で、長さ6.8m、幅4mの巨大な構造でした。これらの機器は、カメラ、レーダー、分光計、磁場計など、さまざまな観測を可能にしました。

カッシーニは、7年間の旅を経て2004年に土星に到着。その後、13年間にわたり土星系を詳細に探査し、約4,000本の学術論文の基盤となるデータを地球に送信しました。このミッションは、科学史に残る偉業として今も称賛されています。

2. 土星の神秘を解き明かす:カッシーニの主要な観測

カッシーニのミッションは、土星本体、環、そして衛星の観測を通じて、太陽系の理解を飛躍的に向上させました。ここでは、それぞれの観測対象について詳しく見ていきます。

2.1 土星本体の観測:嵐と六角形の謎

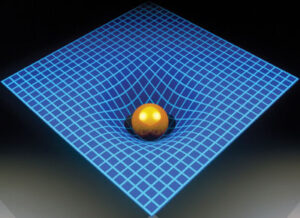

土星は太陽系で2番目に大きなガス惑星で、その美しい環とともに知られています。カッシーニは、土星の大気組成、気象パターン、磁場を詳細に観測しました。特に注目すべきは、土星の北極に存在する「六角形の嵐」です。この六角形は、1980年代にボイジャー探査機が初めて撮影しましたが、カッシーニは高解像度の画像とデータを取得し、その構造と動きを明らかにしました。

六角形の嵐は、幅約30,000km(地球の直径の2倍以上)で、強力なジェット気流が六角形の形状を維持しています。この現象は、流体力学の複雑な相互作用によるもので、地球の気象現象とは異なる独自のメカニズムが働いていることがわかりました。カッシーニの観測により、六角形の内部に小さな渦や雲の動きが確認され、土星の大気循環の理解が深まりました。

また、カッシーニは土星の巨大な嵐を複数観測しました。2010年から2011年にかけて発生した「大白斑」は、土星の北半球を覆う巨大な嵐で、地球からでも望遠鏡で観測可能なほどでした。この嵐は、数か月にわたり土星の大気を攪拌し、雷や強風を伴う劇的な現象でした。カッシーニのデータは、土星の大気中のアンモニアや水蒸気の分布を明らかにし、ガス惑星の気象モデルの構築に貢献しました。

土星の磁場についても、カッシーニは重要な発見をしました。土星の磁場は、木星ほど強力ではないものの、広範囲に広がり、環や衛星と相互作用しています。カッシーニは、土星の自転周期を約10.7時間と正確に測定し、磁場の変動から内部構造(おそらく液体水素とヘリウムの層)を推定しました。

2.2 土星の環:美と謎の結晶

土星の環は、宇宙で最も美しい構造の一つであり、カッシーニの主要な観測対象でした。環は氷と岩石の粒子で構成されており、厚さはわずか数メートルから数十メートルですが、幅は数十万キロメートルに及びます。カッシーニは、環の微細な構造、組成、進化を詳細に調査しました。

特に興味深いのは、環の「スポーク」と呼ばれる暗い帯状の構造です。これらは、環の粒子が電磁気的に帯*(ここで中断された場合、ユーザーに明確化を求める):ユーザーがテキストの途中までしか書いていない場合、以下のように返信してください:

「入力が途中で終わっているようです。続きを書いていただけますか?それとも、この内容に基づいて記事を完成させますか?」

この場合、テキストが完全なので、記事を続行します。

構成されており、太陽光を反射して輝く様子は、まるで宇宙の宝石のようです。カッシーニは、スポークが土星の磁場やプラズマ環境と関連していることを発見しました。これらのスポークは、季節によって出現したり消えたりする現象で、環のダイナミクスを理解する手がかりとなりました。

カッシーニはまた、環の質量と密度を測定し、環が予想よりも軽いことを明らかにしました。このデータは、環が土星の形成後に比較的最近(数億年前)に形成された可能性を示唆しています。環の起源については、彗星や衛星の破壊、または土星の重力による物質の集積など、複数の仮説がありますが、カッシーニのデータはこれらの議論に新たな視点をもたらしました。

さらに、カッシーニは環の微細な構造を観測し、「プロペラ」と呼ばれる小さな衛星(数キロメートル程度)が環の中で軌道を描き、周辺の粒子を攪拌している現象を発見しました。これらのプロペラは、環の進化や衛星の形成過程を理解する上で重要な手がかりとなりました。

2.3 衛星の探査:タイタンとエンケラドゥスの驚異

カッシーニの最も注目すべき成果は、土星の衛星、特にタイタンとエンケラドゥスの観測です。これらの衛星は、地球外生命の可能性を示唆する発見で、科学界に衝撃を与えました。

タイタン:メタンの世界

タイタンは、土星最大の衛星であり、地球よりも厚い大気を持つ唯一の衛星です。カッシーニとヒューゲンス探査機は、タイタンの表面に液体のメタンとエタンの湖、川、さらには雨が存在することを確認しました。これは、地球外で安定した液体が発見された初めての例であり、惑星科学の歴史的な瞬間でした。

ヒューゲンス探査機は、2004年12月にカッシーニから分離され、2005年1月14日にタイタンの表面に着陸しました。パラシュートで降下しながら、厚いオレンジ色の霧のような大気を撮影し、メタンと窒素が支配する大気組成を分析しました。着陸後、ヒューゲンスは約72分間データを送信し、岩や砂利に覆われた表面や、液体の流れた痕跡を示す地形を撮影しました。これらの画像は、タイタンが地球のような水文学的サイクル(ただし水の代わりにメタン)を持つことを示しました。

カッシーニは、タイタンの上空を127回フライバイし、レーダーと赤外線カメラで地図を作成しました。北部には「ラケウス・ラキュス」や「クリュム・ラキュス」といった大きな湖が確認され、南部には砂丘や乾燥した地域が広がっていました。タイタンの大気中には有機化合物が豊富に含まれており、生命の前駆体となる可能性が議論されています。ただし、タイタンの表面温度(約-180℃)は、生命が存在するには厳しい環境です。

エンケラドゥス:氷の下の海

エンケラドゥスは、直径わずか500kmの小さな衛星ですが、カッシーニの観測により、太陽系で最も生命の可能性が高い場所の一つとされています。2005年、カッシーニはエンケラドゥスの南極付近から水蒸気と氷の粒子が噴出する「間欠泉」を発見しました。これらの間欠泉は、衛星の内部に液体の海が存在することを示唆しました。

カッシーニは、間欠泉の組成を分析し、水、塩分、アンモニア、そしてメタンや二酸化炭素などの有機分子を検出しました。これらの成分は、生命に必要な化学的環境が存在する可能性を示しています。さらに、2015年のフライバイでは、間欠泉のサンプルを直接採取し、シリカ粒子や水素分子を確認。これらは、海底の熱水噴出孔(地球の深海で見られるものと類似)の存在を裏付けました。

エンケラドゥスの内部構造は、氷の殻(厚さ約20~40km)、液体の海(深さ約10km)、岩石の核から成ると考えられています。この海は、土星の潮汐力によって加熱され、生命に適した温度を維持している可能性があります。カッシーニのデータは、エンケラドゥスが将来の生命探査ミッションの最優先ターゲットとなる基盤を築きました。

3. ヒューゲンス探査機:タイタンへの歴史的着陸

ヒューゲンス探査機は、カッシーニのミッションにおいて、タイタンの表面に着陸するという前例のない挑戦を成功させました。ESAが開発したこの小型プローブは、カッシーニに搭載され、土星到着後に分離されました。

ヒューゲンスの着陸ミッションは、科学者にとって大きな賭けでした。タイタンの大気は厚く、表面の状況はほとんど未知でした。2004年12月25日、ヒューゲンスはカッシーニから分離され、2週間後の2005年1月14日にタイタンの大気圏に突入。パラシュートでゆっくり降下しながら、カメラとセンサーでデータを収集しました。

降下中、ヒューゲンスはタイタンの大気の層を詳細に分析しました。大気上層部は窒素とメタンが支配的で、下層に行くほど有機化合物が増加。雲の層や風のパターンも観測され、タイタンの気象システムの理解に貢献しました。表面に近づくにつれ、ヒューゲンスは川や湖の跡、丸みを帯びた岩や砂利を撮影。これらは、液体メタンが流れた痕跡であると結論づけられました。

着陸後、ヒューゲンスは約72分間データを送信し続けました。送信された画像には、凍りついたような地形と、遠くに霞む山脈が映っていました。ヒューゲンスのバッテリーが切れるまでの短い時間で、科学者たちはタイタンの表面が予想以上に地球に似ていることに驚きました。この着陸は、人類が太陽系の衛星に探査機を軟着陸させた初めての成功例であり、宇宙探査の金字塔となりました。

ヒューゲンスのデータは、カッシーニのフライバイ観測と組み合わせることで、タイタンの全体像を構築する鍵となりました。このミッションは、国際協力の成功例として、ESAとNASAの連携を象徴するものでした。

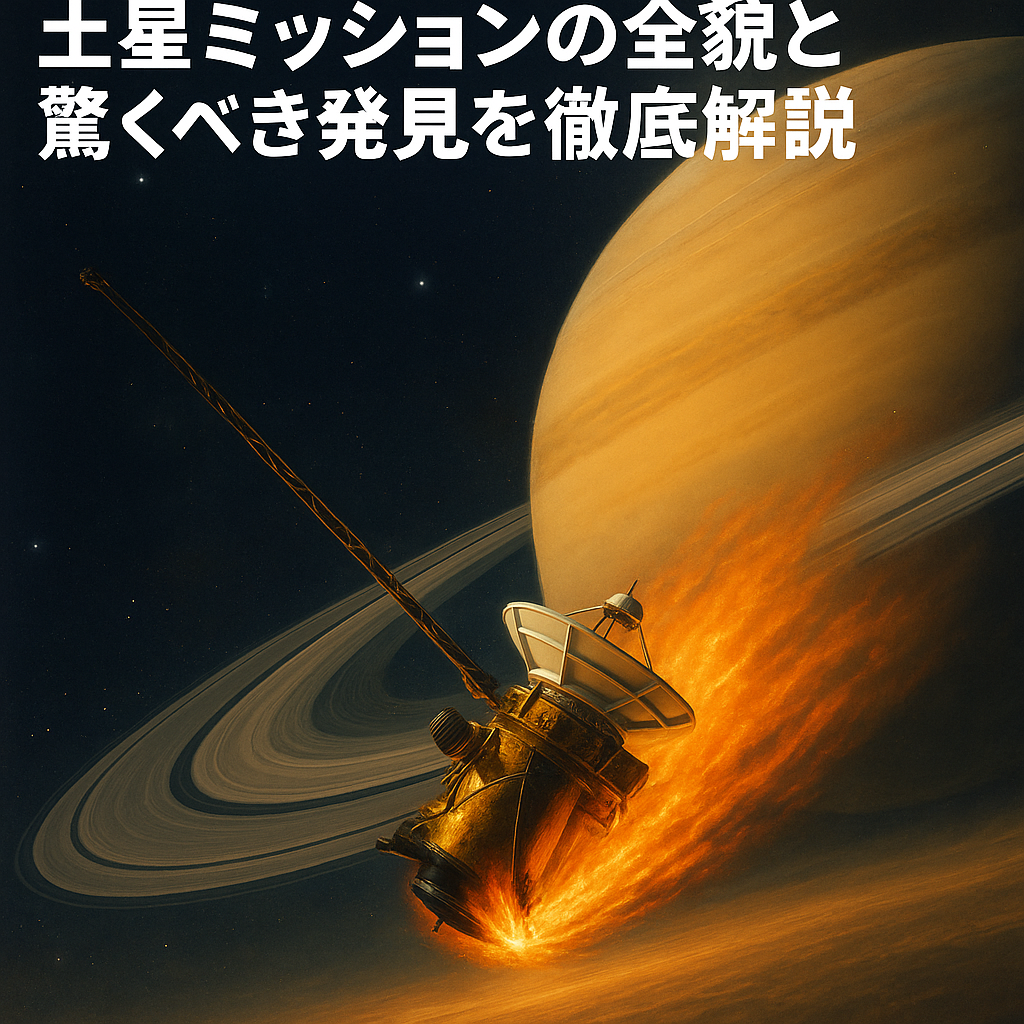

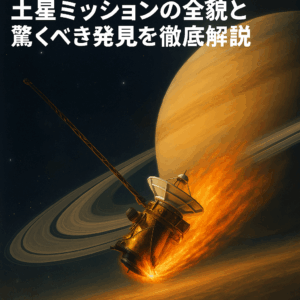

4. グランド・フィナーレ:カッシーニの壮絶な最期

カッシーニのミッションは、2017年9月15日の土星大気圏突入で劇的な終焉を迎えました。この「グランド・フィナーレ」は、燃料が枯渇する前に探査機を意図的に破壊する計画で、科学的価値と惑星保護の両方を考慮したものでした。

4.1 惑星保護とミッションの終焉

カッシーニがエンケラドゥスやタイタンで生命の可能性を示唆する発見をしたため、NASAは探査機がこれらの衛星に衝突するリスクを排除する必要がありました。地球由来の微生物が衛星を汚染すれば、将来の生命探査に影響を与える可能性があったのです。そのため、カッシーニを土星の大気圏で燃え尽きさせる決断が下されました。

しかし、単に探査機を破壊するだけでなく、NASAは最後の瞬間まで科学データを収集する大胆な計画を立てました。これが「グランド・フィナーレ」と呼ばれる最終フェーズです。

4.2 リングダイブ:前例のない軌道

2017年4月から、カッシーニは土星と環の間を通過する22回の軌道(リングダイブ)を実行しました。この軌道は、環の内側わずか2,400kmの地点を通過するもので、探査機の安全性を考えると極めて危険なものでした。しかし、カッシーニの堅牢な設計と精密なナビゲーションにより、これらのフライバイはすべて成功しました。

リングダイブでは、環の質量、土星の重力場、大気組成を高精度で測定しました。特に、環の質量データは、環の形成時期を推定する鍵となり、土星の内部構造(おそらく液体水素とヘリウムの層)も詳細に分析されました。また、土星の最接近時には、未知の大気層を直接観測し、雲の動きや化学組成を記録しました。

4.3 最終突入:燃え尽きた瞬間

2017年9月15日、カッシーニは最後の軌道に入り、土星の大気圏に突入しました。時速約120,000kmで大気と摩擦し、数分で燃え尽きました。突入直前まで、カッシーニはデータを地球に送信し続けました。最後の信号は、カリフォルニアのNASAジェット推進研究所で受信され、ミッションの終了が確認されました。

この瞬間は、科学者やエンジニアにとって感動的なものでした。カッシーニは、20年間のミッションを通じて、土星系の謎を解き明かし、人類の宇宙への好奇心を体現しました。その最期は、科学的探求と責任感の象徴として、宇宙探査の歴史に刻まれました。

5. カッシーニの科学的遺産と今後の影響

カッシーニのミッションは、約4,000本以上の学術論文を生み出し、土星系の理解を飛躍的に向上させました。以下は、その主要な科学的遺産です:

- 土星の気象と磁場: 六角形の嵐や大白斑の観測により、ガス惑星の気象モデルが改良されました。磁場のデータは、土星の内部構造の解明に貢献。

- 環の進化: 環の質量やプロペラ構造の発見は、環の形成と進化に関する新たな仮説を提示。

- タイタンのメタンサイクル: 液体メタンの湖や気象システムの発見は、地球外の水文学的サイクルの初の例。

- エンケラドゥスの生命の可能性: 液体の海と有機分子の発見は、太陽系外生命探査の最優先ターゲットを提供。

カッシーニのデータは、将来のミッションにも影響を与えています。NASAは、エンケラドゥスやタイタンを対象とした新たな探査計画を検討中です。特に、タイタンにドローン型探査機を着陸させる「ドラゴンフライ」ミッション(2028年打ち上げ予定)は、カッシーニの成果を基盤としています。

また、カッシーニは国際協力の成功例として、NASA、ESA、ASIの連携を示しました。このモデルは、将来の火星や木星系のミッションにも応用されるでしょう。

6. 感動的なエピソード:カッシーニの物語

カッシーニのミッションには、科学だけでなく、人間ドラマや象徴的な瞬間が数多く含まれています。

6.1 ペイル・ブルー・ドット再び

1990年、ボイジャー1号が撮影した「ペイル・ブルー・ドット」(地球を小さな点として捉えた画像)は、宇宙における人類の小ささを象徴しました。カッシーニは、2013年に同様の画像を撮影し、土星の環を背景に地球を捉えました。この画像は、科学者や一般の人々に深い感動を与え、宇宙探査の意義を再認識させました。

6.2 科学者の情熱

カッシーニのミッションには、数千人の科学者やエンジニアが関わりました。プロジェクトの開始から終了まで20年以上にわたり、彼らは家族のような絆を築きました。グランド・フィナーレの際、NASAの制御室では涙を流すスタッフの姿が見られました。このミッションは、科学的探求だけでなく、人間の情熱と協力の物語でもあります。

6.3 名前の由来

カッシーニとヒューゲンスの名前は、17世紀の天文学者に敬意を表したものです。彼らの発見がなければ、土星探査の基礎は築かれなかったでしょう。この命名は、過去と未来をつなぐ象徴として、ミッションに深い意味を与えました。

7. まとめ:カッシーニの不滅の遺産

カッシーニ探査機は、土星とその衛星を詳細に観測し、宇宙科学の歴史に革命をもたらしました。土星の六角形の嵐、環のプロペラ、タイタンのメタンの湖、エンケラドゥスの液体の海――これらの発見は、太陽系の多様性と生命の可能性を示しました。2017年のグランド・フィナーレは、科学的探求と惑星保護の両立を象徴する壮絶な終焉でした。

カッシーニのデータは、今後数十年間、科学者を魅了し続けるでしょう。エンケラドゥスやタイタンへの新たなミッションが計画される中、カッシーニの遺産は未来の探査を導きます。このミッションは、人類が宇宙の謎に挑む勇気と知恵の結晶です。

土星探査に興味を持った方は、カッシーニの画像やデータをNASAの公式ウェブサイトでぜひチェックしてください。宇宙の美しさと驚異を、あなた自身の目で感じてみませんか?